一、引言

“民无信不立”,国家执政亦强调一个信字。信任是人与人相互理解的基础,也是民众理解国家的基础。“信任”在经济学领域被认为是“社会资本”的重要组成部分[1],是人们进行理性选择后产生的结果[2],它对于一个国家和社会的经济发展有着重要作用[3]。信任不仅能够提高组织运作的效率[4],还有助于宏观经济的增长[5]。同时“信任”还是政府产生的基础,是人民默许政府为百姓谋福利,为人民谋福祉的基础[6]。

政府信任作为信任的维度之一,是全面提升政府治理能力的基础和前提。政府信任是指公民对政府、政治系统的行为和结果与期望相符的信心以及对政治体制的信任[7]。政府信任之所以重要,是因为信任程度的高低决定了公民对于政治过程的看法以及对权威命令的服从度[8]。但目前,全球大部分国家的政府信任度都有所下降,我国政府信任度也从2020年的82下降至了2021年的72。政府作为掌握巨大公共权力的特殊组织,需要民众一定程度地不信任对此权力进行约束[9],但过多的不信任会对政权的合法性和正当性产生影响。以往研究指出,个体的性格、代际的变化都会对政府信任产生影响[10]。此外社会信任作为同政治信任一样受到社会资本领域关注的对象,二者之间存在一定的联系[11],社会信任水平的高低会对政治信任产生影响,低社会信任会拉低总体政治信任度[12]。同时,由于不同群体存在着不同的信任基线水平,比如当美国的民主党担任总统后,黑人对政府信任的程度较之前有所提高[13][14],因此公民个人所在群体的不同也会影响其对政府的信任程度。虽然,已有研究确定了许多与政府信任变化有关的因素,但具体是哪些因素最为重要还尚未达成共识。但有研究指出,经济发展是维护政府信任的重要因素之一[15]。社会公平感作为公民对社会是否公平的主观评价[16],不仅从侧面反映了社会经济发展的状况,同时还构成了政府信任的重要来源。政府所拥有的权力是公民放弃部分自由,让渡部分权利,以获得公平所做出的让步[17]。若贫富差距过大或分配不均,人们会产生相对剥夺感,这将引起公民对政府维护社会公平的意愿和能力的怀疑,从而导致政府信任度的下降[18]。研究表明,社会财富分配越平均,则政府信任水平越高[19];反之则会导致政府信任水平的降低[20]。

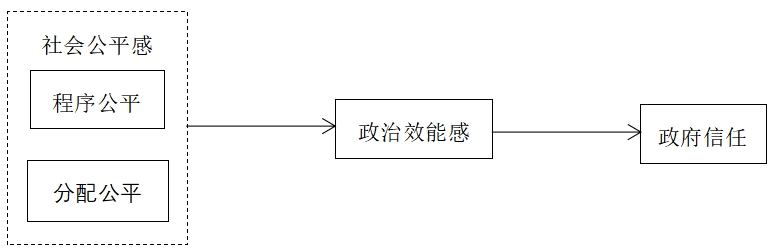

从已有成果看对政府信任的研究,国外大多从个体出发探讨个体因素所导致的政府信任高低变化,国内更多关注的是各级政府信任存在的“差序政府信任”的现象[21]。也有部分学者从社会公平的角度来探讨社会公平感对于政府信任的影响,但大多都单独探讨社会公平感的来源或其对政府信任的影响,较少涉及到当中的机制的讨论。为此,构建了社会公平感通过政治效能感进而影响政府信任的理论模型,并利用“2019年中国社会状况综合调查(简称CSS 2019)”数据对三者之间的作用路径以及社会公平感与政府信任二者之间关系的变化进行了实证检验,并在此基础上检验政治效能感的中介作用。研究结果表明,社会公平感在对政府信任产生直接影响的同时,能够通过政治效能感对政府信任产生影响。研究在强调了社会公平感对政府信任的重要性的同时,也有助于更科学地认识二者间的关系,能够更有针对性地提高政府信任,对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要的理论意义。同时,研究从民众的社会公平感出发,为政府提高自身信任维护社会公平提供了新的实践思路。

二、理论基础与研究假设

政府信任作为一种特殊的信任关系,被认为是一种在民众与政府之间不断变化的态度,这种态度被民众对政府的合理期待以及政府对这种期待进行的回应所影响[22][23]。因此,一个国家的政府信任会一直处于波动状态,但近年来世界各国政府信任度均呈现出下降趋势。主张制度绩效路径的学者提出这或许是市场化进程所导致的[24],由于公众对政府的评估聚焦于绩效结果[25],而市场化带来的个人物质福利的增加,导致了公民会以更加严苛地标准对政府进行评估,从而导致政府信任水平下降[26][27][28]。还有主张社会文化路径的学者提出随着社会文化观念的变迁导致了公民持有的政治价值观发生改变,这或许是由于后物质主义价值观的兴起,公众的价值观由原先的“生存价值观”转向了“自我表达价值观”,导致公民用更加严苛的眼光来评判政府及其领导人[29]。不同国家的公民所持有的政治价值观也会导致不同的政府信任水平[30],大部分学者认为民主主义国家的政府信任水平高于威权主义国家[31][32]。但无论是公民个人的情感或态度、经历或观念都会随着时间的变迁发生改变,因此以上两种解释路径都无法完美地解释公民是以何种标准判断政府是值得信任的。目前,学界对于何种因素是影响政府信任最重要的解释变量尚未达成一致意见,但“社会公平”这一变量对政府信任的影响研究一直是学界最为关注的话题。

“社会公平”的概念最早可以追溯到“公平”一词的提出,人们将自身的付出与回报进行对比,以此来判断社会是否公平[33][34][35]。因此社会公平是指让公民在社会中能够享受机会、权利、经济与地位的平等[36];而社会公平感则是公民对自己的权益是否失衡的一种主观价值判断[37]。国内外学者依据公民对于结果是否公平以及对于产出结果是否公平的判断将社会公平划分为了不同的维度,Adams最早提出了分配公平的概念[33],而后Thibaut等人又提出了程序公平的概念[38]。后来的研究者对这两个维度进行了细化,划分为了互动公平、制度公平、机会公平等维度[39][40][41][42],但无论如何进行划分,大多学者都是基于程序公平与分配公平两个维度进行的。因此,本研究将社会公平分为程序公平与分配公平两个维度。程序公平是指公民对于能够影响结果的规则、过程是否公平的感知[38];而分配公平与程序公平相比则更侧重于结果而非过程,其内涵就在于公民于社会中能够得其应得[43]。公平感作为公众政治心理的重要组成部分,能够影响社会成员对政治系统的支持和认同[44]。

当社会中的贫富差距过大时人们会产生不适感,这种感受会引起人们对于整个政治体系公平性的怀疑导致政府信任的流失[18],相对剥夺感的产生是建立于收入不平等的基础之上的,而这种主观感受实质上是一种“位置停滞信号”[45],由于社会不平等的加剧使得居民失去向上流动的机会,导致人与人之间的信任被破坏,最终致使人与人之间“共同命运感”的瓦解[46]。在相对悲观的社会环境中,人们倾向于持悲观态度,而悲观情绪越强烈,其对于他人、社会或政府的信任度都将更低,并且由于向上流动机会的减少,人们不愿相信政府与其是同一命运共同体,最终导致政府信任度的下降[47]。国外学者对加拿大、德国、西班牙和美国的研究也表明了对公平程度的评价与对联邦政府的信任密切相关[48],政策制定者认为社会公平对社会稳定至关重要[49],因此会在政策制定过程中考虑到政策的公平性。此外,公民也对其政策公平性有着强烈的关注,公民对政府的信任是基于政府系统即使在没有持续监管和审查的情况下也会做正确的事之上的[50],当公民对社会公平程度的评价较高,人们将认为政府在无民众持续监管和审查的情况下也在做正确的事,因此其政府信任度也将较高。也有国内学者将政府信任看作是一种绩效信任,认为其指向的是政府运行时的产出与结果[6],而社会公平状况作为政府执政结果的体现,会直接影响公民对于政府的信任程度[51]。政府作为维护社会公平及制度的供给者,其制定的制度与颁布的政策影响着公民的日常生活,当制度与政策造成了不同群体之间的公平程度存在差异,将对导致公民认为政府在此问题上置之不理或无能为力[52]。罗斯坦曾言,如果政府所统治的公民没有得到平等的关切,那么其维护社会公平的能力和意愿将会受到质疑,其得到公民信任的机会将会变得渺茫[53]。基于此,提出如下假设:

假设1.1:程序公平会促进居民的政府信任度,也即居民对程序公平的感知程度越高居民对政府的信任程度越高。

假设1.2:分配公平会促进居民的政府信任度,也即居民对分配公平的感知程度越高越居民对政府的信任程度越高。

政治效能感作为“公民对自己是否有能力影响政治过程的一种感受[54]”,社会环境因素和社会经济地位因素对其的形成起到了关键性的作用,现实社会中以上两种因素会导致资源特别是政治资源的不平等[18]。当社会资源分配不公平时,公民就会产生相对剥夺感。公众认为政府应平等地向公民提供公共服务,使政治权力和经济福利能够转向社会中真正缺乏权力和福利的人,能够使公民获得同等的政治与经济资源的支持[55]。国外学者研究发现,当公民感到不平等时便不愿在政治体系中表达观点,最终退出公民参与[56],且这种情况在寻租或腐败现象出现时最为严重,当寻租或腐败现象出现时,公民会质疑程序的规范性和民主的公正性,因此认为自己无法公平地参与政治过程,从而导致政治效能感的降低[57]。基于此,提出如下假设:

假设2.1:程序公平会促进居民的政治效能感,也即居民对程序公平的感知程度越高居民的政治效能感越高。

假设2.2:分配公平会促进居民的政治效能感,也即居民对分配公平的感知程度越高居民的政治效能感越高。

此外,政治效能感作为一个重要的政治态度变量,不仅会对公民的政治参与行为产生影响[58],还会能够影响公民对于整个政治系统的信任程度。国内大部分学者将政治效能感分为内在政治效能感与外在政治效能感进行研究,研究结果均表明二者对政府信任的影响存在细微差别[59],但无论是内在政治效能感还是外在政治效能感都会对政府信任产生影响[60],因此本文不将政治效能感作内外区分。政治效能感是公民在长期生活中形成的对自我的政治能力与政治系统回应力的比较稳定的评估系统[58],因此当公民认为自己有能力参与到政治活动中,并且该参与行为会对政府决定或行动产生影响,同时政府会对其提出的需求进行回应,那么他们便有可能对现任政府以及在任政治权威更为信任。基于此,提出如下假设:

假设3:居民的政治效能感能促进居民对政府的信任程度,即居民的政治效能感越高,对政府的信任程度越高。

政府信任被看作是一种公民对政府行为和表现的主观评价,它不仅会受到外部因素的影响,还会受到公民自身能力以及态度的影响[61][62]。国内学者李砚忠构建了一个关于政府信任会被何种因素影响的模型,该模型显示,虽然政府信任会被诸如经济、社会等因素影响,但影响政府信任最根本的原因在于公民对于政府的认知与其对政府所产生的期待之间落差的大小[61],而这种落差会被社会公平感、政治效能感等因素影响。

如前文所述,民众对社会公平正义的感知会直接影响其对政治制度合法性和合理性的认可,由此引发的群体性事件和民众与政府的合作行为是政府信任度的间接体现[51]。制度绩效路径也主张,因为公民对政府的信任是建立在经济平等的基础之上的[56],而社会公平作为政府绩效的实质反映也会对政府信任产生影响[63]。此外,公民作为社会人会受到所处环境的影响,而政治效能感作为公民长期身处环境的反映也会受到社会公平程度的影响[64]。若公民处于相对公平的社会环境下,则认为自己有能力且能够成功地参与政治过程,政府也会有效回应其需求,最终提公民的政治效能感,反之则会降低公民的政治效能感[65]。基于此,提出如下假设:

假设4.1:居民对程序公平的感知会促进居民的政治效能感,进而影响政府信任,也即政治效能感是程序公平与政府信任关系中的中介变量。

假设4.2:居民对分配公平的感知会促进居民的政治效能感,进而影响政府信任,也即政治效能感是分配公平与政府信任关系中的中介变量。

图1 研究模型

三、研究设计

(一)数据和样本

本研究的数据来自于2019年中国社会状况综合调查(以下简称CSS 2019),该调查是中国社会科学院社会学研究所发起的一项全国范围的大型连续性抽样调查项目,调查采用概率抽样的入户访问方式。CSS2019的研究主题是“社会质量与社会阶层变迁”,调查内容涵盖家庭、就业、经济状况、生活状况、社会信任与政治信任、社会公平、社会保障等模块,在全国149个市/县/区的596个村/居共访问11000余个城乡家庭,回收有效问卷10283份,形成1160个数据项。根据研究需要对题项选项进行处理,删除缺失值,最终获得符合要求的样本共9762份。

(二)变量

1、因变量

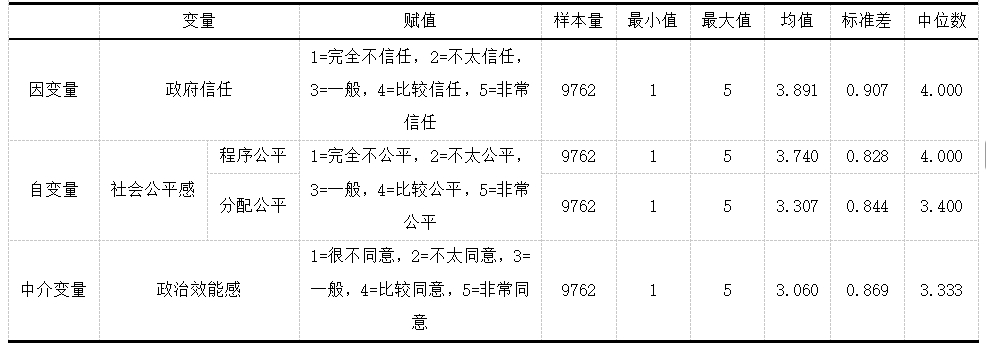

政府信任:政府信任作为一项较为主观的态度指标,难以直接进行测量,因此本文借鉴沈瑞英等[66]、麻宝斌等[67]的研究,直接测量居民对于中央政府、区县政府以及乡镇政府三级政府的信任程度,政府信任变量的Cronbachs’α为0.738,表明该变量的可信度达到了可信的程度。变量的描述性分析结果表1表明,受访者总体的政府信任度较高均值为3.891,中位数为4,表明受访者总体对于政府比较信任。

2、自变量

社会公平感:CSS问卷通过让公民对高考制度、公民实际享有的政治权利、司法与执政、公共医疗、工作与就业机会、财富及收入分配、养老等社会保障待遇、城乡之间的权利、待遇方面的公平程度进行打分,测量公民所拥有的社会公平感。8个题项的Cronbach’s α为0.802,表明变量各题项一致性较好。变量的描述性分析结果表1表明,受访者的总体社会公平感较高,但对于程序公平与分配公平的感知存在区别。其中受访者的程序公平感高于分配公平感,均值分别为3.74与3.307,中位数分别为4与3.4,说明受访者认为社会公平中的程序公平高于分配公平,认为社会中各方面的程序公平比较公平而分配公平的程度仅为一般。

3、中介变量

政治效能感:CSS问卷测量政治效能感的题项为您在多大程度上同意这一说法:我没有能力和知识对政治进行评论?我的言论自由会受到政府部门的限制?老百姓参与政治活动没有用,对政府不能产生什么根本的影响?由于测量题项较少,因此该题项的Cronbach’s α为0.37。但由于该三个问题较为全面的测量了居民的内在与外在政治效能感,因此仍采用该题项对政治效能感这一变量进行测量。对变量进行描述性统计分析,分析结果表1显示受访者认为自己的政治效能感居于一般水平,变量均值为3.06,中位数为3.333。

4、控制变量

部分学者在以往有关政府信任的研究中考察了人口学变量对政府信任的影响[68],结果显示,年龄、学历、政治面貌、宗教信仰等会对政府信任产生影响,且能够解释政府信任变量的8.5%。因此本研究将公民的性别、年龄、学历、婚姻状况、政治面貌、宗教信仰以及收入状况作为分析过程中的控制变量。

表1 描述性统计

四、数据分析和研究结果

(一)各变量之间的相关性分析

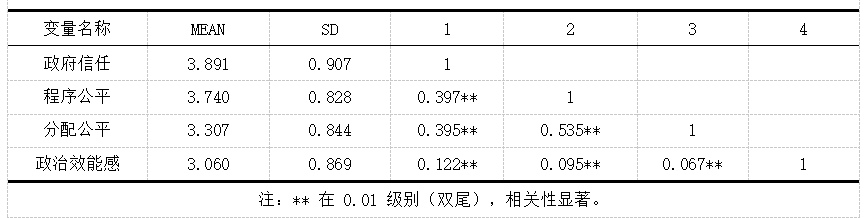

本研究首先采用相关性分析研究各变量之间的相关关系,相关分析主要显示各个变量的均值、标准差和相关系数。据表2显示,程序公平与政府信任显著正相关(r=0.397,p<0.01),即居民对于程序公平的感知与居民对政府的信任程度显著正相关;程序公平与政治效能感显著正相关(r=0.095,p<0.01),即居民对程序公平的感知与居民拥有的政治效能感显著正相关;分配公平与政府信任显著正相关(r=0.395,p<0.01),即居民对于分配公平的感知与居民对政府的信任程度呈显著正相关;分配公平与政治效能感显著正相关(r=0.067,p<0.01),即居民对于分配公平的感知与居民产生的政治效能感显著正相关;政治效能感与政府信任显著正相关(r=0.122,p<0.01),即居民的政治效能感与居民对政府的信任程度显著正相关。这为本文进一步论证假设提供了一定的证据。

表2 相关性分析表

(二)政治效能感的中介效应分析

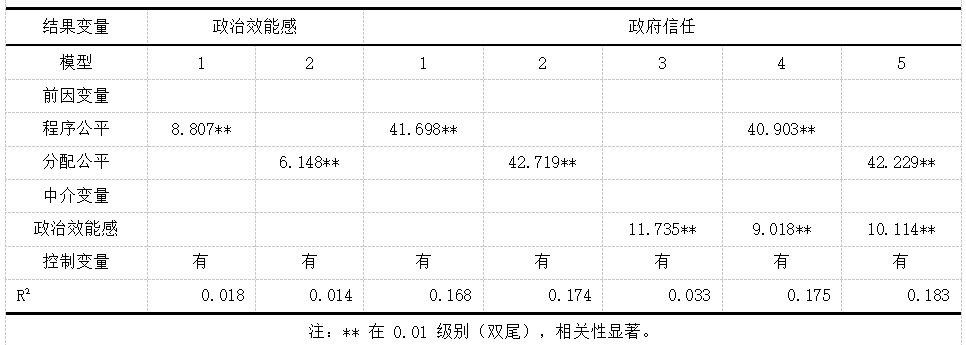

加入了控制变量的回归结果表明(见表4):程序公平对政治效能感的回归系数β=8.807(p<0.01),因此程序公平对政治效能感存在显著正向影响,即居民对程序公平的感知越高居民的政治效能感越高,本研究的假设1.1得到支持;分配公平对政治效能感的回归系数β=6.148(p<0.01),因此分配公平对政治效能感存在显著正向影响,即居民对分配公平的感知程度越高居民的政治效能感越高,本研究的假设1.2得到支持;政治效能感对政府信任的回归路径系数β=11.735(p<0.01),因此政治效能感对政府信任存在显著正向影响,即居民的政治效能感越高对政府的信任程度越高,本研究的假设2得到支持。

表3 回归分析表

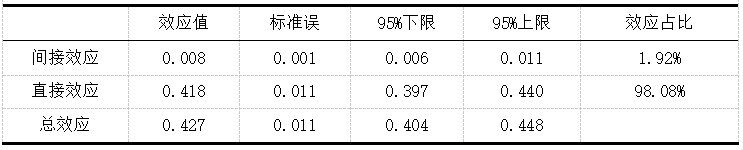

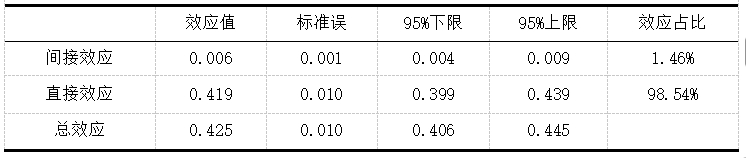

本文采用Hayes编制的Process宏中的Model 4(Model 4为简单的中介模型),在控制性别、受教育程度和政治面貌的情况下对政治效能感在程序公平与政府信任和分配公平与政府信任之间的中介效应进行检验。表3显示,程序公平对政府信任存在显著正向影响(β=41.69,p<0.01),即居民感知到的程序公平的程度越高对政府信任的程度也越高,当放入中介变量政治效能感后,程序公平对政府信任的影响作用依旧存在(β=40.903,p<0.01),政治效能感对政府信任的影响也同样显著(β=9.018,p<0.01)。此外程序公平对政府信任产生影响的直接效应以及bootstrap95%置信区间的上、下限均不包含0(见表4),表明居民对程序公平的感知会促进居民的政治效能感进而影响对政府的信任程度,即政治效能感是程序公平与政府信任关系中的中介变量,该直接效应(0.418)和中介效应(0.008)分别占总效应(0.427)的98.08%和1.92%。因此,本研究的假设3.1得到支持。同时,分配公平对政府信任也存在显著正向影响(β=42.719,p<0.01),即居民感知到的分配公平的程度越高对政府信任的程度也越高,当放入中介变量政治效能感后,分配公平对政府信任的影响作用依旧存在(β=42.229,p<0.01),政治效能感对政府信任的影响也同样显著(β=10.114,p<0.01)。此外分配公平对政府信任产生影响的直接效应以及注意控制的中介效应的bootstrap95%置信区间的上、下限均不包含0(见表5),表明居民对分配公平的感知会促进居民的政治效能感进而影响对政府的信任程度,即政治效能感是分配公平与政府信任关系中的中介变量,该直接效应(0.419)和中介效应(0.006 )分别占总效应(0.425)的98.54%和1.46%。因此本研究的假设3.2得到支持。

表4 程序公平的总效应、直接效应及中介效应分解表

表5 分配公平的总效应、直接效应及中介效应分解表

五、结论与讨论

本文以“2019年中国社会状况综合调查”所统计的数据为研究对象,围绕着社会公平感对政府信任的影响因素展开探讨,这是对政府信任产生机制的有力补充,在一定程度上弥补了对于政府信任产生因素研究的不足,同时也为政府如何提升民众对自身的信任提供了一定的指导作用。本研究的结果表明社会公平感不但能够直接影响政府信任,而且还能通过政治效能感间接的影响政府信任,同时社会公平感也会对政治效能感产生影响。与已有研究成果相比,本文所呈现出来的见解同中有异,从共同点看,社会公平感会对政治效能感与政府信任产生影响,这一点毋庸置疑。从差异因素来看,本研究将政治效能感放入研究二者关系的模型中,且将社会公平感分为程序公平与分配公平两个维度,结果显示政治效能感对二者的影响有所不同,其中对程序公平的影响比对分配公平的影响更大,从这一结论可知,公民或许对程序公平更为看重,且程序的公平与否更能够影响公民的感受与行为。

由于各国政府信任下降的现象成为了公共治理领域的公共问题,因此其政治重要性逐渐凸显。张成福和边晓慧提出,政府信任的下降至少与四个因素有着密不可分的关系,其中就包括理性公民的增长这一因素[9]。由于公民个人意识的觉醒与公民受教育程度的增加等因素的影响,“导致公民对政府制度架构、组织架构以及法律、法规、政策体系产生怀疑”,这种怀疑是对制定及执行是否公平公正的怀疑。虽然,政府不应为了信任本身所具有的价值而追求社会公平,但是,若公民与政府之间一直存在稳定的信任关系,在推行相关政策过程中,信任会带来更多的支持,进而能够获得更好的政策效果。因此,在政策制定与改革的过程中,不仅要关注制定的公平同时也要关注执行的公平。

政治效能感作为公民主观价值判断的部分,想要通过提升政治效能感来提高政府信任,那么不仅需要关注外部因素,还应关系公民自身。因此本文提出以下建议:从政府角度出发:第一,应重视信息与数据的公开,保证公民能够及时地了解相关信息、获取相关数据。公民对政府的了解是建立在信息的获取之上,研究表明高信任度的政府往往是信息公开与透明度高的政府,交流机制的广泛建立使得政府与民众之间形成了开放、包容、多元的政治文化,从而建立了良好的信息环境[6]。第二,应保障人民的选举权和被选举权。在人民代表大会换届选举时保证选举过程的公平公正,选举过程应是民心与民意的体现,而不应是“走形式、走过场”的例行公事。第三,应加强政府与人民之间的沟通。虽然现在中国各省市县级政府都各有门户网站,但是部分门户网站仅为摆设,既没有及时更新信息也没有通道能够让公民反映问题,门户网站作为政府与公民沟通的桥梁并没有发挥其应有的作用。第四,政府应重视公民政治效能感的培养。成功经验是培养政治效能感的关键因素,无论是直接参与所获取的成功经验还是从与自己相似的他人身上获得的替代性经验都十分重要。成功的经验更易唤醒公民正面和积极的情绪,抑制负面和消极的情绪[69]。政府可以通过树立楷模的方式对成功经验进行宣传,长期的宣传会潜移默化地提高公民的政治效能感,通过宣传公民可以了解到参与政治活动的积极意义,并让大众了解到参与政治活动这一行为并不具有危害性间接的也是一种对于公平正义的宣传,从而可以提高公民对于政府的信任程度。从公民个人角度出发:第一,公民应加强自身的政治修养。公民可以从多关注与政策相关的时事开始参与到政治活动中,公民对于时事的关注不仅反映出了公民个人对政治的关注程度,同时它也是对政治行为进行学习的过程[70]。但在这个全民娱乐的社会环境下,大部分公民尤其是还未步入社会依旧在校的学生,对于政治实事了解的程度远低于对于娱乐新闻了解的程度。公民若想要参与到政治活动中来,首先就需要提升自身的政治修养及能力。第二,公民也应主动参与到政治活动中,而不是被动参与到其中。通过参与既可以获得相关的经验,又可以对自身的能力进行评估,还可以更直观地了解和评判政府的表现。第三,公民应学会调节自身的情绪和心态,正确地看待参与政治活动失败的原因。参与政治活动不仅会获得成功的经验,也会获得失败的经验,正确地对失败进行总结对正确的看待政府表现有着十分重要的作用。失败的原因是由于不公平还是由于自身能力的不足将影响公民对政府的信任程度。因此,公民需要正确以及客观地来看待失败的归因,而不是将其一味地归结为社会的不公。

当然,本研究也存在一定欠缺,主要表现在:第一,本文将政治效能感作为一个整体概念进行研究,未对公民的内在政治效能感与外在政治效能感进行区分。在将来的研究中可能需要再进一步考察内、外政治效能感对政府信任影响的差异。第二,本文仅将政治效能感作为影响社会公平感对政府信任产生影响的中介变量,未加入其它变量进行研究。对二者关系产生影响的因素或许不止政治效能感这一个,因此在未来研究中可对其他变量再进行深入研究。第三,本文并未对城乡差异、年龄差异会对社会公平感、政治效能感和政府信任可能产生的影响进行研究。前人对二者的差异有所研究,但仅是对政府信任产生的差异进行了研究,但由于城乡教育水平的差异以及年龄所导致的社会阅历的不同所带来的对社会现状感知的不同都会导致社会公平感、政治效能感和政府信任的不同。因此在未来研究中将会进一步对其差异进行研究。

作者简介:

张黎珺,女,1997年3月,云南省普洱市思茅区,云南财经大学财政与公共管理学院(650000),无职称,硕士研究生,公共部门组织行为。

符艳萍,女,1996年6月,云南省曲靖市马龙县,云南财经大学财政与公共管理学院(650000),无职称,硕士研究生,公共部门组织行为。