早期康复对于提高中风病人的整体运动能力和生活质量有很大的作用,在中风病人情况稳定后,可以进行早期康复。在脑卒中的早期康复治疗中,经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)[1],它是一种利用直流电流无创的调节大脑皮质,调节作用区域的兴奋性和神经突触联接,进而提高患者的功能。是一种非创伤性的大脑刺激技术,是一种对中枢神经系统进行内在调控的治疗方法。神经肌肉本体感觉增强技术(PNF)[2],是脑卒中偏瘫患者常见的治疗手段之一,PNF治疗技术主要以治疗师以外部感觉刺激手段及患者的主动运动学习,使大脑重新建立正常的运动模式记忆,属于脑外部刺激治疗手段。本研究将从tDCS结合PNF治疗技术入手,在患者进行tDCS治疗后再使用PNF治疗技术进行功能训练,探讨将这两种方法相结合,对早期脑卒中患者运动功能、生活自理能力及脑卒中严重程度的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

从广东三九脑科医院于2021年8月~2023年5月间收治的60例急性脑中风病人,以随机抽样方法将病人分成两组:对照组30例,观察组30例。对照组为14名女性,16名男性。患者的年龄在26-74岁之间,平均为55.9±11.97.病程2-7 d,平均3-7 d,3 d,7 d。观察组11名女性,19名男性。患者的年龄在30-82之间,平均为55.9±11.97.病程2-7 d,平均3-7 d,2 d.全部病例符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中的诊断标准[3],并经广东三九医院伦理学委员会批准,全部参加研究的研究人员均签署了研究方案。入选标准:①初次发病,病程不超过一周;②能够积极主动地接受检查、治疗。③一侧偏瘫;排除标准:①有金属性异物;②有明显的认知功能损害。③病变以脑干和小脑为主要病变部位。结果:两组间一般资料无显著性差异(P>0.05),有一定的可比性。

1.2 方法

对照组采用PNF治疗技术进行治疗,采用上肢、下肢和躯干三种运动模式,具体训练方法如下[4]:①上、下肢运动模式:患者取仰卧位,分别完成上、下肢屈曲-内收-外旋模式,屈曲-外展-内旋模式,伸展-外展-内旋模式,伸展-内收-外旋模式的动作练习。②躯干运动模式:仰卧位,分别完成屈曲-旋转模式及屈曲-伸展旋转模式。当患者取得2级坐位平衡时,可在坐位下完成以上动作。观察组在对照组的基础上增加tDCS治疗。tDCS治疗使用8060型智能电刺激仪(武汉亿迈医疗科技有限公司)[5],将两对3×4cm的电极,阳极置于患侧初级运动皮层(primary motor cortex,M1)体表投影位置,阴极置于对侧M1区体表投影位置,强度2mA,时间20min,1次/d,5次/周,共4周。

1.3观察指标及评价标准

治疗4周后,对两组的日常生活活动能力、脑卒中严重程度以及肢体运动功能进行比较。①日常生活活动能力:改良Barthel指数量表(modified Barthel index,MBI)[6]包括进食、大小便控制、转移、平地行走等10项评分,总分100分,得分越高,表示自理能力越强。②脑卒中严重程度:美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health Stroke, NIHSS)[7]评分包括意识、视野、运动功能、语言等13个项目,总分45分,得分越高表示功能越差。③肢体运动功能:简式Fugl-Meyer运动功能评估量表(Fugl-Meyer assessment,FMA)[8]包括上下肢反射活动、伴有共同运动的活动、分离运动等17大项,其中上肢有10个大项,分为33个小项,下肢有7个大项,分为17个小项;上肢得分最高66分,下肢得分最高34分,满分100分,得分越高说明运动功能越好。

1.4统计学方法

数据处理以 SPSS23.0为基础。计量数据用均数±标准差来表示,两个独立样本用 t检验来比较,两个独立样本用 t检验来比较,两个独立样本用 t检验来比较。结果表明,两组间比较无显著性差异。

2结果

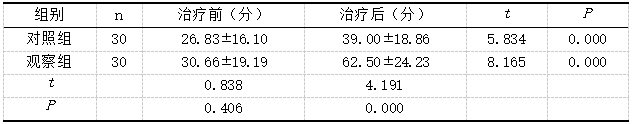

2.1两组治疗前后MBI评分比较

结果:两组间的 MBI得分在治疗前无显著性差异(P>0.05)。治疗后两组 MBI得分较治疗前明显提高,有显著性差异(P<0.01);结果:两组患者治疗后 MBI得分均较对照组显著增高(P<0.01)。

表1 两组治疗前后MBI评分比较(x̄±s)

2.2 两组治疗前后NIHSS评分比较

结果:两组间的 NIHSS得分在治疗前无显著性差异(P>0.05);结果:两组病人的 NIHSS得分较治疗前下降,有显著性差异(P<0.01);结果:两组患者治疗后 NIHSS得分较对照组显著降低(P<0.01), P<0.01 (表2)。

表2 两组治疗前后NIHSS评分比较(x̄±s)

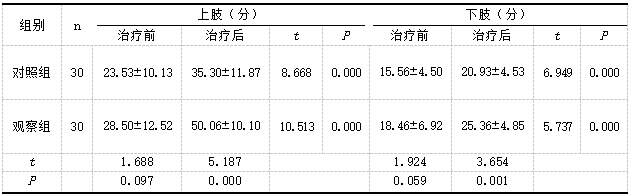

2.3两组治疗前后FMA评分比较

结果:治疗前两组 FMA患者的上肢和下肢运动功能评分均未见显著性差异(P>0.05)。术后 FMA患者的上肢和下肢功能评分较治疗前均有明显提高(P<0.01);观察组在治疗后的 FMA患者的上肢和下肢评分较对照组显著升高,具有显著性(P<0.01)(表3)

表3 两组治疗前后FMA评分比较(x̄±s)

3讨论

大脑皮层运动区域受损后,往往会存在不同程度的运动、感觉等方面的功能障碍,针对大脑皮层运动区域的治疗,改善该区域功能,对提高患者运动功能,有着积极的意义。其中在大脑两侧的初级运动皮层是大脑皮层中重要的运动区域,两区域交互作用,对躯体运动,起着平衡及协调的作用。本研究通过tDCS同时刺激患者大脑两侧的M1区,改变神经细胞的膜电位,脑卒中患者患侧通过阳极刺激,能使大脑的初级运动皮层及运动网络兴奋性增强;而阴极对健侧进行刺激,能使健侧大脑的初级运动皮层兴奋性降低,在两侧皮层区同时作用下,更有利于肢体运动模式的重新建立[9]。程力维等[10]的研究,也证实了tDCS治疗阳极能够兴奋脑卒中患者患侧大脑的初级运动皮层,阴极能够降低对侧大脑的初级运动皮层的抑制作用。Polania等[11]利用fMRI发现,在tDCS的作用下,病损侧大脑皮质M1区和感觉区的连接活性增强;运动区、感觉区域的功能重建,有利于患者重新获得躯体运动功能,促进患侧手功能的恢复,以及患侧下肢运动的恢复[12-13]。

PNF中的反复牵张技术,通过牵张肌无力的肌肉,引出牵张反射使肌肉收缩,促进脑卒中早期肌无力患者的运动开始,同时在治疗师的引导下,让患者完成正确的运动模式。脑卒中早期患者应用PNF治疗技术能有效改善手功能,减轻功能障碍,改善日常生活自理能力[14],也能有效改善下肢运动能力,在步行过程中下肢的支撑能力、平衡能力得到提高,使步态更加对称。在后期获得一定的运动能力,而动作控制不良,协调性差的患者,PNF的等张组合训练,能够增加肌肉力量,改善动作协调性。乐琳等利用表面肌电图分析证明,通过PNF治疗技术训练躯干后,脑卒中患者躯干力量及控制能力得到明显提高;躯干力量的改善,给下肢运动、平衡及步行提供更强的核心稳定性,有助于运动功能的改善。马利朋等收集了PNF治疗技术在脑卒中患者治疗中的大量文献数据,通过Meta分析也证实,在提高患者的综合运动能力,改善步行及平衡等功能方面,PNF治疗技术较常规康复治疗更加有效。

使用PNF治疗技术训练后,能够显著激活大脑两侧的运动皮质,而患侧大脑的感觉皮质、对侧大脑的周围皮质也得到激活,已在Mitchell等通过功能性核磁共振成像技术得到证实。PNF治疗技术通过外部刺激,反馈作用于大脑皮层运动区,在大脑重新建立运动记忆,改善患者运动功能,而tDCS治疗通过内部刺激,直接作用于大脑皮层运动区,改善该区域功能联接,进而改善患者运动功能,两者有着异曲同工的作用。

本研究结果显示,经治疗后对照组和观察组与治疗前进行组内比较,两者均能改善患者的MBI评分、FMA评分、NIHSS评分;而两组患者组间比较结果显示,观察组明显优于对照组,这说明tDCS结合PNF治疗技术,能够改善大脑功能、提高上、下肢运动能力,使患者日常生活能力得到提高。

参考文献

[1] 汪文静,李甲笠,张思聪,等.经颅直流电刺激的作用机制及在脑卒中康复中的应用进展[J].中国康复,2019,34(10):535-539.

[2] Park SJ. The immediate effects of proprioceptive neuromuscular facilitation with taping on gait parameters in patients with chronic stroke[J]. J Phys Ther Sci. 2017,29(11):2018-2021.

[3] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中国神经科杂志,2018,51:666-682.

[4] 洪承钢,徐中盈,张德彦,译. PNF本体感觉神经肌肉促进法[M],台北:合记图书出版社,2010,5-14.

[5] 刘远文,张淑娴,黄丽,等.经颅直流电刺激治疗脑卒中患者注意功能障碍的随机对照单盲研究[J].中国康复医学杂志,2021,36(5):533-558.

[6] Leung SOC, Chan CCH, Shah S. Development of a Chinese version of the Modified Barthel Index—validity and reliability[J]. Clinical Rehabilitation. 2007;21(10):912-922.

[7] Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP,et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale[J]. Stroke, 1989,20(7):864-70.

[8] 缪鸿石,朱镛连.脑卒中的康复评定和治疗[M].北京:华夏出版社,1996,10,24.

[9] Di Pino G,Pellegrino G,Assenza G,et al.Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation[J].Nat Rev Neurol,2014,10(10):597-608

[10] 程力维,王璐璐,钟凯.fMRI在经颅直流电刺激研究中的应用进展[J].波谱学杂志,2020,37(4):533-546.

[11] Polania R,Paulus W,Antal A,et al.Introducing graph theory to track for neuroplastic alterations in the resting human brain: a transcranial direct current stimulation study[J].Neuroimage,2011,54(3):2287-2296.

[12] 叶阗芬,余齐卫,刘毅,等. tDCS后效应对卒中后手功能康复疗效的临床研究[J].中国康复,2018,33(4):289-292.

[13]王传凯,贾杰.经颅直流电剌激在脑卒中后下肢运动功能康复中的研究进展[J].中国康复医学杂志,2020,35(12):1503-1508.

[14] 赖丽萍,谭家航.PNF技术对脑卒中偏瘫患者手功能康复的重要性探讨[J].中医临床研究,2019,11(13):141-142