1.引言

在党的鼓励支持、引导下,我国民营企业的企业规模、综合实力不断增强,发展迅速。数据显示,截至2022年8月,民营企业的总数超4500万,具有显著的市场活力和竞争力民营企业创造了大量的物质财富。《公司法》指出公司经营必须遵纪守法接受监督,并承担社会责任。随着民营企业的快速发展,其社会责任的履行问题受到越来越多学者的关注。

作为中国特色社会主义市场经济的建设者,民营企业践行社会责任是一个不断发展深化的过程。从初期的首要考虑经济效益到后来的多层次多领域履责。民营企业在实践中不断更新对价值观、责任观念的看法。现如今,作为践行企业社会责任的生力军,民营企业社会责任的内涵逐渐多层次和多样化,履行社会责任的影响力也持续加强,在稳增长促就业、社会慈善、脱贫攻坚、环境保护等多个领域发挥了重要作用。不同于国有企业,大部分民营企业没有行政上的强制约束,不曾出现社会责任“内部化”这一阶段,较容易发生短时期的责任空缺。民营企业社会责任的履行,关乎民营企业能否长远发展,也和共同富裕目标的实现息息相关。因此在共同富裕下探讨怎样促进民营企业更好履责有一定的研究意义。

2.文献综述

2.1企业社会责任

袁家方(1990)对企业社会责任进行多方面分析并进行展开较为系统的论述,指出企业社会责任生产经营过程中面临各种社会问题所需要承担的义务。黄锦明(2012)将环境方面的责任纳入讨论范围。对于哪些因素会影响企业履责,学者们分析了企业文化、政治关联、高管海外背景、机构投资者持股(靳小翠,2017;张晓盈,2017;Dyck,2019)、外部舆论压力和市场竞争程度(贾兴平,2014;Grimmer,2013)等对企业履责的影响。

2.2民营企业社会责任

对于民营企业社会责任的内涵,洪必纲(20009)从将民营企业社会责任边界划分为三个层面—法律、道德和自愿,赵辉(2007)认为民营企业社会责任应该包括法律、经济、伦理、慈善。随着民营企业实践的不断推进,绿色生产经营、扶贫、乡村振兴也不断被纳入。在影响因素上,段鸿(2011)指出外部环境、政策导向、民营企业主认知这些因素,会影响民营企业履责情况。和国有企业相比,受制度环境等因素影响,民营企业社会责任的履行上会和国企企业产生差异,履行的特征、绩效都呈现不同特点(苏蕊芯,2010)。此外,诸多学者认同民营企业社会责任涉及更多的利益方,并会随着改革的推进变得更加复杂,因此精准的理论指导工具必不可少(尹军,2007;王国成,2015)。

关于企业社会责任和共同富裕,邹升平(2021)分析了民营企业促进共同富裕的机理及途径,李海舰(2022)认为二者具有内涵和目标的一致性,林盼(2022)认为共同富裕是我国企业履责的应有使命。本文首先对新时代下共同富裕和民营企业履责间的关系进行了论述;随后回顾了我国民营企业社会责任演进过程,并用相关数据简要概况描述了当前中国民营企业社会责任的发展现状;在此基础上,总结了共同富裕背景下,民营企业承担社会责任呈现出的问题和挑战并分析了背后的原因;最后提出民营企业更好承担社会责任促进共同富裕的路径。

3共同富裕和民营企业社会责任履行的关系

3.1新时代共同富裕贯穿民营企业履行社会责任始终

企业社会责任的内涵随着实践不断丰富扩展,映射企业的价值取向。现如今,民营企业的社会责任早已超越唯利润观念,对员工、消费者、环境等负责为社会、环境做出贡献,关注人的价值也需被民营企业放在重要位置。一方面,民营企业通过整合社会资源,不断赚取经济利润,替共同富裕积攒了大量的物质基础,并通过慈善捐助等途径让利润回馈社会;另一方面,民营企业通过输出企业文化、企业精神等推动社会精神富裕。因此,民营企业社会责任是包含了共同富裕的部分内容的。

共同富裕是企业履责的应有使命。首先,是国家政策允许一部分群体先富,民营企业作为其中的一分子,有义务带动后发人群,共同走向富裕。其次,要成为“伟大的”企业,需要为人、社会发展解决问题。民营企业不是天然就有承担责任的要求的,因此寻觅组织使命对于促进民营企业履责十分重要。将共同富裕作为民营企业履责的目标使命,是民营企业提高物质、精神产品的应尽义务,也符合其长远发展需要。

3.2推进共同富裕是民营企业履行社会责任的重要着力点

共同富裕的实现不可能一蹴而就,需要根据经济发展规律循序渐进、长期奋斗,不平衡不充分发展依旧存在。以居民收入差距为例,2022年第二季度城乡居民人均可支配收入之比为2.55,地区之间城乡居民收入比更是存在显著差异,新疆为7.93而浙江省仅为1.74,城乡、区域间的收入差距较高。民企应该应发挥自身优势积极响应国家战略,将其作为自身履责、推进共同富裕的方向以及着力点。

4.民营企业社会责任历史演进及发展现状

4.1历史演进

改革开放以来,民营企业逐渐加深对社会责任内涵及内容的理解,不断提升自身社会责任承担程度。在改革初期,市场经济给民营企业发展吹来了春风,由于还在起步阶段,民营企业实力不强规模偏小,在生存竞争下主要顾及股东利益,对股东承担经济责任并对政府依法纳税,难以顾及更多的利益相关主体,在社会责任的理解较为欠缺,诸多民营企业将其理解为利润最大化的经济责任,要不断的创造经济价值,在这一阶段出现了较多不诚信、不正当竞争的现象。

社会主义市场经济体制改革目标的提出,给民营企业营造了较为稳定发展的环境,民营企业规模不断增大,履行经济责任的能力也进一步加强,民营企业不断招纳管理及技术人才,为提高自身竞争力,采取了教育培训员工、重视企业文化等行为,在实践中不断加深对员工责任的理解。只对股东负责远远不够,尊重员工为员工谋利也是社会责任的内容。随着民营企业规模、实力的增加,民营企业家对社会责任的认识也不再限于公司内部员工,将员工、消费者、政府等利益相关主体都纳入关注范围并践行相应的社会责任。

步入21世纪后,国外的企业社会责任相关理念伴随着经济的高速发展引入中国,民营企业认识到自身所要承担的社会责任不仅包括保持企业运营、对政府依法纳税,公益、慈善捐款等社会贡献也必不可少。次贷危机爆发后,民营企业在低迷的经济形势和萎缩的市场下,在济责任履行上呈现出一定的抗逆性,在社会慈善方面,无论是2008年抗雪救灾还是国际援助活动,民营企业都展示了较好的社会责任形象。不能忽视的是,这一阶段中部分事件(如三聚氰胺事件、双汇生肉精事件等)也给民营企业社会责任进程增添了曲折性。随着民营企业社会责任意识的不断增强,民营企业主动履行经济、社会、环境职能,在捐赠慈善、扶贫、社会求助等方面也踊跃参与承担责任。随着新的民营企业不断兴起,面临新的社会问题和时代环境,民营企业社会责任的内涵也会进一步拓展深化。

3.2发展现状

从整体角度来看,2009至2022年民营企业社会责任发展指数的上升势态较为明显,2009年民营企业100强指数得分仅为12.9,2015年达到20.6,2022年该指数得分增至33.4。但是在这十多年里,国有企业社会责任的履行依旧遥遥领先于民企和外企,民营企业相较之下在社会责任层面表现较弱。2021年民营企业100强指数得分高于外企企业达到这一时期最高点33.7,但是仍然远远低于国有企业得分。

4-1中国企业300强社会责任发展指数(2009-2022年)

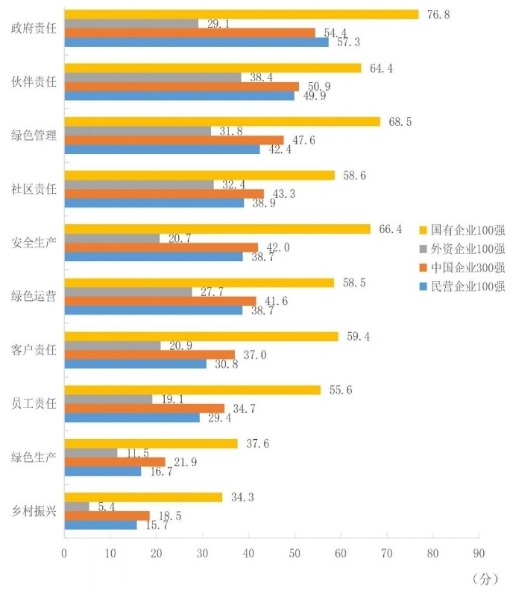

民营企业不断丰富社会责任内涵,跟紧国家战略,在实践中加入绿色生产、乡村治理等内容,充实社会责任主题,不断向共同富裕迈进。但是必须注意到,2022年民营企业100强各项责任议题指数得分大幅落后于国有企业,指数得分最高的三项责任议题分别为股东责任62.9分、政府责任57.3分、伙伴责任49.9分,最低得分为乡村振兴为15.7分。

图4-2 中国企业300强责任议题指数(2022年)

从具体表现来看,民营企业在稳增长促就业、社会慈善、脱贫攻坚、环境保护等多个领域践责助富。在稳增长促就业上,数据显示,截至2022年8月,我国民营企业的总数突破4500万家,在企业总数量占比超过90%;2021年民营企业500强为国家税收贡献1.37万亿元,占全国税收收入的7.9%,对税收收入的贡献较大;在对外贸易方面,据海关统计,2022年民营企业进出口规模所占比重首超一半,较21年提高2.3个百分点;在稳定就业方面,2022年民营企业500强吸纳就业人数为1094.15万,在全国就业人员占比为1.47%,稳增长促就业作用进一步发挥。在社会慈善上,2020年我国内地接受企业捐赠额超过千亿,民营企业的贡献超过一半约630亿元,公益慈善捐赠持续加大。在扶贫方面,2020年约12.7万民营企业参与“万企帮万村”行动,帮扶贫困村超过10万个,产业投入超过千亿。

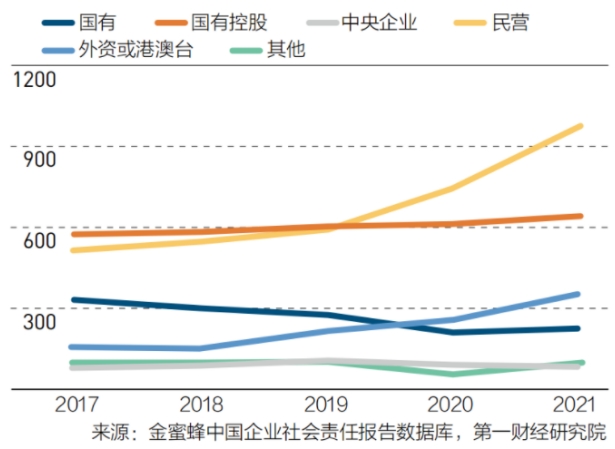

此外,如图4-3所示,民营企业披露的社会责任相关报告在19年首次超过国企,民营企业越来越重视自身履责。

图4-3企业社会责任披露报告数量(2017-2021年)

5.共同富裕下民营企业社会责任新挑战

5.1民营企业社会责任履行处于起步阶段

尽管我国民营企业履行社会责任的意识逐年提高,但从总体上看,我国民营企业履行社会责任仍处于起步阶段。去年中国民营企业社会责任发展指数得分为33.4,根据划分标准目前还是起步阶段离追赶阶段还有一定距离。在100家主要民营企业之中,甚至有近40%的社会责任发展指数为一星级,处于旁观者阶段存在巨大的进步空间,也有数据表明将近一半的地区没有启动民营企业社会责任推进工作。对于这一现象产生的原因,可以从两个层面去探析。

从主观层面来看,部分民营企业家在认识民企履责上还有欠缺,对于促进共同富裕的共识也提升。就社会责任而言,一些民营企业把履责狭隘的理解为遵纪守法以及按时缴纳税收。一些民营企业更是将企业利益和履责放在对立位置,认为经济责任、法律责任之外的社会责任会增加企业成本进而降低利润收益,因此对社会责任的履行有所保留。此外,人的趋利性、资本的逐利性使得大多数民营企业在巨大经济利益的驱使下选择牺牲应承担的社会责任。和国企不同,许多企业主掌握了民营企业收入分配的权利,这容易导致财富的聚敛拉大不同阶层的收入差距,劳动者的报酬得不到应有的保障,群体间收入差距拉大。个人利益的无序扩张阻碍了共同富裕步伐。

从客观层面来看,部分民营企业处在有心无力状态。相较之下,民营企业在诸多方面遭受了差异待遇,尽管各项促进非公有制企业市场准入的改革措施为民营企业依法进入更多领域创造了条件,但是改革需要一个不断完善的过程,当前诸多看不见的门槛将民营企业排除在外。民营企业自负盈亏,因此只有在经济目标实现后,才有心力转向其他社会责任。制度建设、激励约束机制的不够健全

使得民营企业在履行社会责任上,依靠自身产生跨越式改变较为困难。

5.2民营企业从企业社会责任到社会共同富裕的转化路径不畅通

民营企业通过整合社会资源,不断赚取经济利润,替共同富裕积攒了大量的物质基础,并通过慈善捐助等途径让利润回馈社会,使有形资产回归社会并获取无形资产,再通过企业运营将无形资产化为更多有形资产,进一步整合社会资源获取更多利润,但是在第三次分配中存在诸多问题阻碍了企业社会责任向共同富裕的转化。在自觉自愿的原则下,通过制度安排让民企主动履责进而助力于共同富裕值得探讨,一些鼓励无私奉献让履行责任变成无偿行为的做法是不长久的,当前对民营企业投身、经营慈善事业热情的激发有待进一步完善。此外,民营企业参与第三次分配的具体方式也需要探索。目前很多民营企业参与慈善捐赠主要是简单的捐款捐物,将实物投入非生产领域,这种方式下慈善事业很难持续蓬勃发展。

6.对策建议

6.1完善制度建设,推进民企履责内部化

以法律形式对企业社会责任相关内容进行规范,界定厘清相关概念、范围、内容。严厉监督高强制性的社会责任,通过行政手段的强力干预提高企业履责观念;采取合理的激励政策,不断指引民企履行较低强制性的社会责任。同时,要利用好网络媒体以及各类组织协会,加强对民营企业社会责任的道德约束和舆论引导。此外,要采取确立社会责任远景目标的方式,将履责观念纳入企业战略中,推进民企履责的长效、内部化。

6.2积极参与收入分配制度,在三次分配中履行好社会责任

在初次分配中,民营企业在积极创造财富提高效益,促进自身更好更快发展的基础上,通过完善工资分配制度等方式优化员工的生活条件。在第二次分配中向政府提供更多的税源。在第三次分配中要完善制度设计,通过建立健全民营企业家相关的慈善以及声誉激励机制,让企业家获得更多无形收益,进而促进更多的民营企业投入慈善事业;企业捐助可以更多地投向生产领域,发挥造血功能,实现短期受惠与长期受益的统一,搭建从生产领域回到生产领域的第三次分配桥梁。

参考文献

[1]陈晓珊.民营企业社会责任、高管薪酬与企业产出绩效——基于企业实际决策者视角的理论与实证分析[J].浙江工商大学学报,2017(04):85-98.

[2]陈健.我国民营经济促进共同富裕的难点及其化解[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,54(04):62-72.

[3]周文,司婧雯.民营经济发展与共同富裕[J].财经问题研究,2022(10):3-12.

[4]杨小勇,余乾申.新时代共同富裕实现与民营经济发展协同研究[J].上海财经大学学报,2022,24(01):3-15+31.

[5]李海舰,杜爽.企业社会责任与共同富裕关系研究[J].东南学术,2022(05):125-140+247.

[6]林盼.共同富裕:企业履行社会责任的应有使命[J].河北经贸大学学报,2022,43(06):43-51.

[7]边卫军.鼓励民营企业切实履行社会责任[J].人民论坛,2019(24):32-33.

[8]肖红军,阳镇.中国企业社会责任40年:历史演进、逻辑演化与未来展望[J].经济学家,2018(11):22-31.

[9]邹升平,吴雅秋.新发展阶段民营经济与共同富裕的逻辑关联与实践路径[J].改革与战略,2021,37(12):44-52.

[10]陈光标.民营企业要争做推动共同富裕的践行者[J].中国经济周刊,2022(01):104-105.

[11]徐传谌,邹俊.国有企业与民营企业社会责任比较研究[J].经济纵横,2011(10):23-26.