一、理论基础

1. 准则要求

针对BOT项目的会计处理,中国企业会计准则解释第2号(以下简称“2号解释”)与《国际财务报告解释公告第12号--服务特许权协议》(IFRIC12)的要求基本一致,均规定对BOT业务项下的合同权利确认为金融资产或无形资产。

2. BOT业务概念

BOT即建设-经营-转让,是指政府通过契约授予私营企业以一定期限的特许经营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润,特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。

3. BOT业务确认条件

根据2号解释,BOT业务应当同时满足以下条件:

(1)合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

(2)合同投资方为按照有关程序取得该特许经营权合同的企业。合同投资方按照规定设立项目公司进行项目建设和运营。项目公司除取得建造有关基础设施的权利以外,在基础设施建造完成以后的一定期间内负责提供经营服务。

(3)特许经营权合同中对所建造基础设施的质量标准、工期、开始经营后提供服务的对象、收费标准及后续调整作出约定,同时在合同期满,合同投资方负有将有关基础设施移交给合同授予方的义务,并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

二、研究内容

1. 资产属性的判断

根据运营期收费权条件的不同,BOT项目资产属性可被划分为金融资产、无形资产、混合资产。

(1)金融资产模式

合同规定基础设施建成后的一定期间内,项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的;或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的,应当在确认收入的同时确认金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

这里所称“金融资产”是相对于实物资产来说的,与金融企业的资产无关。BOT项目将实质上作为垫资的建造费用计入“长期应收款”,通过投运后收到的现金逐渐收回。

(2)无形资产模式

合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息,应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

(3)混合模式—两者兼而有之

若项目合同条款约定建造服务的对价包含保底金额的对价(金融资产),但保底对价不足以收回项目公司建造服务的投入(成本加正常毛利)时,表明该建造服务的另一部分对价是在未来特定期间内向公众提供特许服务并收取费用的权利(收费金额会受公众需求因素影响而无法确定),应当在确认建造服务收入的同时确认一项无形资产。

2. BOT业务账务处理

(1)建造期间账务处理

金融资产模式。按照应收对价的公允价值计量特许经营业务的建造收入,同时确认金融资产(“长期应收款”科目);在确认建造收入的同时,按照特许经营权项目实际利率确认特许经营权金融资产利息收入;融资的利息支出直接计入当期损益。

无形资产模式。按照应收对价的公允价值计量特许经营业务的建造收入,在确认收入的同时确认无形资产。符合借款费用资本化条件的利息支出,可资本化计入无形资产。

(2)运营期间账务处理

金融资产模式。期末按照确认金融资产时所采用的实际利率确认特许经营权金融资产利息收入、融资的利息支出直接计入损益。

无形资产模式。按照应收的现金流确认主营业务收入、按照预计可使用年限与特许经营权剩余年限孰低来摊销无形资产、融资的利息支出直接计入损益。

(3)运营期满移交时账务处理

1)无偿移交

由于在特许经营期间,长期应收款已经全部收回、无形资产全部摊销完毕,无需为移交进行特别的会计处理,只进行实物交接。

2)有偿移交

在确认建造服务对价时,需将事先约定移交对价的现金流量考虑在内,以移交时可以收到的预计现金流量按照实际利率折现后的金额确认为金融资产,并在后续期间按照实际利率法进行核算。在期满移交时,收到的移交对价冲减金融资产账面价值。

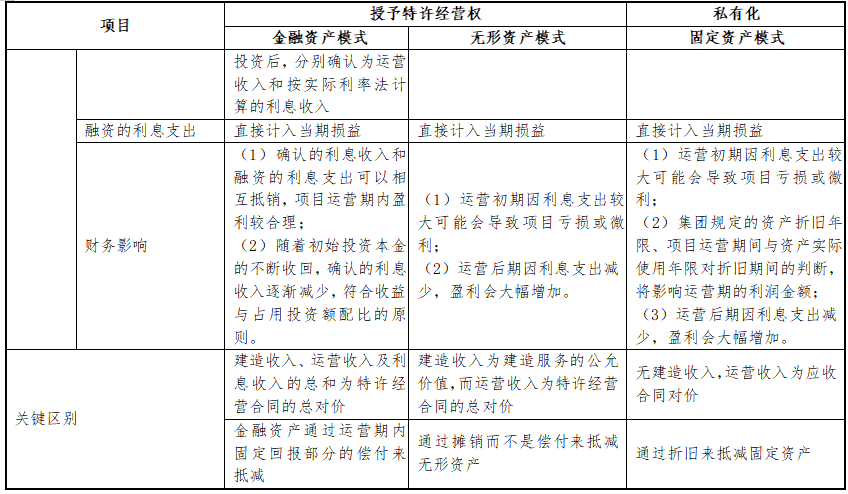

3. 三种模式比较

三、结论

本文通过对国内外BOT项目核算的现状、理论基础以及会计处理方式进行介绍,并对比了金融资产模式、无形资产模式以及固定资产模式下在不同阶段的主要差异,通过本篇文章可以使企业及投资者对于BOT项目及固定资产模式的项目生命周期的财务影响有了一定的认识,提高企业自身财务数据的准确性以及投资项目决策判断的合理性和准确性。