一、引言

随着我国人口出生率的不断下降,国家和社会对全民人口素质的重视程度越来越高。脑科学等相关研究表明,儿童早期是人的全面发展的敏感期,对人的终身发展具有显著的意义[1]。特别是相对弱势的儿童,如处于贫穷、暴力、歧视等困境中的儿童,早期干预显得尤为重要[2]。然而,尽管脑科学和干预实践取得了积极进展,我们对于在公共政策层面实施哪些儿童早期干预、如何实施干预以及是否产生积极效果还缺乏研究。围绕着上述研究目标,本研究将首先引入脑科学理论,总结出关于儿童早期发展的研究发现;然后,我们再基于儿童早期干预的实践案例,提出具有证据支持的政策干预方向;最后,我们把上述证据整合到公共政策,提出具有操作性的对策建议。

一、儿童早期阶段的界定

当我们研究儿童早期发展的时候,一个根本性的问题是我们应该界定哪一个儿童群体。目前,联合国官方文件对儿童早期的界定是0-8岁,经济合作和发展组织(OECD)把0-10岁列入早期干预对象。美国社会对儿童早期发展的界定通常在K-12教育体系之前,是一个学龄前儿童的概念。由于我国儿童照顾与学前教育体系的管理分离,目前很多儿童早期发展的研究文献聚焦在0-3岁婴幼儿,而把3-6岁学前教育界定排除在外。不过,随着托幼一体化的推进,一些学者认为应该将0-6岁整体纳入儿童早期发展体系。那么,我们到底应该基于什么理论来界定儿童早期发展的年龄范围呢?

脑科学中的神经可塑性研究为解决上述问题提供了另外一种解释路径。大量的研究表明,儿童早期阶段,神经元数量达到最高峰,为基因与环境相互“剪辑”提供契机[3]。2018年,一支科学家团队基于59份人类脑组织尸检标本,提出大脑中新生的神经元数量会在婴儿期达到高潮,然后随着发育急剧下降;具体而言,与婴幼儿时期的脑组织样品相比,脑部新生神经元在胎儿发育期产生,并在14周的时候达到最高峰,到22周以后便开始减少,7岁左右就鲜少产生新生神经元了[4]。

因此,脑科学家们大致有一个共识,即婴幼儿阶段大脑具有最强的可塑性。大脑神经元之所以达到高潮,其本质可能是在寻找更有效率的适应环境方案[5]。当然,这并不意味着儿童青少年以及成人阶段就不重要。例如,一些科学家发现,健康大脑的神经元发育确实会随着年龄的增长而减少,但是新生神经元依然可以被观察到,从而实现神经元发育逆转[6]。基于现有科学发现,我们大致可以认为儿童早期脑神经最活跃的时间在0-6岁之间,因此儿童早期干预关注这个阶段容易事半功倍。

二、基于脑科学的儿童早期保护与发展

目前,全球对于如何最大限度地保护儿童没有明确的标准,但是对于如何最小限度地伤害儿童却有比较明确的科学证据。一般来说,这些早期伤害可以分为两个层面:一是主动性威胁,如暴力殴打、言语辱骂、忽视、歧视等,这些通常被统称为儿童虐待;二是被动性剥夺,主要是社会经济条件不足导致儿童发育迟缓,如贫困导致的营养不良,缺乏合理的医疗卫生条件,教育机会的缺失等。这些伤害均可能对儿童脑部发育产生持久性影响。

大量的文献显示,儿童早期逆境对脑神经的影响可能存在两种不同路径:主动性伤害如暴力的影响主要体现为对杏仁核-前额皮质和显着网络结构和功能的负面影响;而被动性剥夺如贫困的影响应该与额顶叶网络有更强的关联;同时,这两种形式的儿童早期经历都会影响参与情绪认知控制的神经网络[7]。儿童早期不利影响可能会对脑神经发育产生长期不可逆的作用。一项对收养儿童的对比研究显示,早期遭遇逆境儿童的总脑容量会比一般收养儿童小得多(减少 8.6%),同时总脑容量与剥夺持续时间呈现强烈负相关[8]。

总体来说,我们发现早期不利经历对儿童与成人阶段均会产生负面的影响,且这种影响往往存在很强的持续性。我们对于婴幼儿的保护也应该注意两个维度,即对主动性威胁和被动性剥夺的防范。显然,从外部干预角度来讲,主动性威胁的儿童保护和被动性剥夺的儿童支持存在很明显的政策差异。因此,我们在开展政策设计时应充分注重对两方面研究视角的不同应用。

三、基于脑科学的儿童早期照顾与教育

假如我们对儿童实现了保护,而且给予了儿童适宜的营养与健康,那么接下来还有一个非常重要的问题,即如何更好地实现儿童的潜力。据世界银行统计,全球约有2.5亿名0-5岁婴幼儿尚未实现发展潜力[9]。显然,实现儿童发展潜力是一个综合性问题,需要多方面因素的配合。其中,一个比较重要的方式是儿童早期学习与优质照顾的配合问题,两者之间存在极大的关联性。

与其他阶段的知识获取不同,儿童早期学习需要优质照顾的参与。在一项中文习得实验中,外国婴幼儿被分为两组:干预组在朗读几分钟中文发音后,开始关心并拥抱孩子;而控制组只是单纯教学或播放字母,期间并不给与照顾。结果显示,干预组的婴幼儿开始出现中文普通话理解,而控制组却对中文没有什么反应[10]。这说明早期学习很可能需要通过优质照顾来进行辅助。该结论也可以用罗马尼亚的孤儿院实验作为反例来论证。科学家发现在缺乏照顾的孤儿院长大的罗马尼亚婴幼儿,大脑和身体发育出现了明显的迟缓,甚至染色体端粒也会出现缩短的迹象[11]。这种照顾缺失会极大地影响到认知构建,不利于早期学习。由此可见,儿童照顾不仅仅是照顾,更涉及到情感联结,对认知发展具有非常重要的作用。

儿童早期的优质照顾与认知学习不仅需要家长的配合,也为政府和社会构建儿童早期照顾与教育服务体系提供了理论基础。当然,我们的共识绝不是说其他方面如营养、健康等不重要,而是更加侧重探索如何实现儿童早期人力资本的积累。假如照顾与教育存在紧密的关联,那么在公共政策设计中,我们便需要非常重视两者之间的关系,防止出现过度重视教育而偏废照顾的问题。

四、国内外儿童早期发展干预实践

脑科学研究对儿童早期发展的指引,在很大程度上都是方向性的,与真正的实践存在一定的距离。尽管我们提出了与儿童早期发展非常密切的三项研究共识,但这些结论与真正的实践仍然存在非常大的隔阂。如果我们将上述共识视为规律,在实践中盲目应用,我们甚至可能制造无法科学检验的“神经神话”[12]。因此,为了填补理论与实践之间的裂痕,本文需要分析国内外儿童早期干预的成功案例。

全球有许许多多儿童早期发展干预,从发展中国家的营养干预到发达国家的照顾服务,从宏观层面的开端计划(Head Start)到微观层面的佩里实验(Perry Experiment),成功的案例不少,失败的也很多。研究者对上述案例做了系统整理,认为成功的案例主要集中在四个方面:儿童虐待干预、儿童贫困干预、家庭养育干预以及学前教育干预[13]。儿童虐待干预主要是制止他人对儿童的暴力与忽视,这既有儿童权利的要求,同时在神经科学也得到丰富的证据。同时,儿童贫困干预主要针对那些贫困的家庭,防止出现儿童发展的资源剥夺。佩里实验大致就属于这个类别。显然,这两个干预方向均与脑科学中的第二共识相关,旨在通过改善儿童处境来促进其健康成长。

此外,现有成功案例还有两个重要的方向:一是家庭养育干预,最著名的案例是牙买加的家访计划;二是机构教育干预,最著名的就是美国的开端计划。牙买加的家访计划主要包含营养改善与社会刺激两个部分。在社会刺激环节,牙买加计划依靠社区卫生服务人员上门协助家长养育孩子,通过改善家长养育行为来促进儿童早期发展[14]。牙买加的家访计划取得了非常积极的效果,受干预的孩子不仅在早期取得了很好的成效,而且未来在劳动力市场也得到了丰厚的回报[15]。我国的“慧育中国”计划也与牙买加计划有异曲同工之妙,旨在通过对中国西部地区0-3岁儿童的营养和家访干预来改善儿童早期发展处境。目前,该计划也取得了非常积极的效果。[16]

除了家庭养育干预以外,还有一种干预是以教育机构干预为特征,为孩子提供优质养育服务与早期学习机会。美国的开端计划是该领域的先驱。该计划开始于1965年,是迄今为止美国投入最多、覆盖最广的学前教育项目。该计划最开始是在美国认知科学家的建议下成型,随后为3-4岁贫困儿童提供为期6周的暑期计划,接着逐渐在儿童类型、儿童年龄、行政区域、课程内容进行扩展。到目前为止,该计划被认为具有非常明显的教育机会均等、促进弱势儿童发展的作用[19]。中国近十年的学前教育扩张计划较美国开端计划更为宏大,覆盖人数、扩张速度以及投入水平也有过之而无不及。2021年,全国幼儿园在园幼儿数达到4805.2万人,比2011年增加1380.8万人;全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%。

通过上述回顾,我们大致可以判断儿童早期的虐待干预、贫困干预、养育干预以及教育干预拥有充分的理论与实践证据,可以作为我国儿童早期发展公共政策创新的基础。当然,这并不意味着其他干预就缺乏理论与实践基础,而是我们至少可以根据上述四个方面建立一个公共政策的四梁八柱,从而为容纳其他干预项目奠定基础。

五、儿童早期发展公共政策支持体系

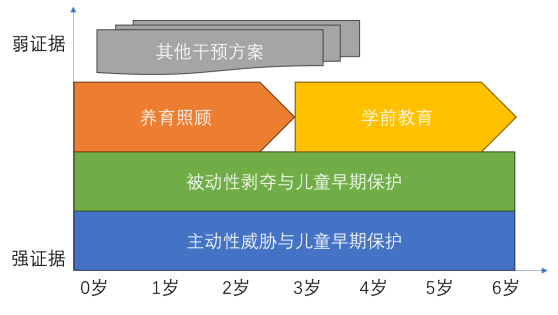

儿童早期发展应贯穿于0-6岁,最值得推动的是针对主动性威胁和被动性剥夺的干预方案。在此基础上,养育照顾与学前教育均具有充分的证据,也需要作重点发展对象。其他领域可依据证据而逐步纳入,从而形成基于政策的儿童早期干预政策框架。

图1 基于证据的儿童早期学习与发展公共政策支持体系

(一)以落实《未成年人保护法》为抓手促进儿童早期保护

儿童保护是一个非常广泛的概念,不仅年龄跨度大,而且覆盖领域也很广。本文的儿童早期保护主要是婴幼儿阶段的保护措施,整体也涵盖在《未成年人保护法》。总体来看,目前《未成年人保护法》对婴幼儿保护的强调仍然不够,对这部分内容的重视也不够。未来,可通过三个方面来强化:首先,应强化宣传,确保家庭具有保护婴幼儿的主体责任,同时为家长舒缓养育压力提供服务;其次,为了应对家庭可能出现的非理性行为,政府建立了社会保护框架内的强制报告制度,同时社区被赋予教育与监督家庭保护行为的辅助责任;第三,针对社会保护可能出现的问题,还需要建立一整套的监督流程体系。总之,儿童早期保护应确保婴幼儿能够得到良好的营养和照料,实现其健康成长。

(二)以探索弱势儿童津贴制度为抓手促进儿童早期发展

低收入家庭的儿童在早期阶段就处于相对弱势,迫切需要政府在资源供给上为其提供支持。我国现有儿童津贴制度已经有了很好的基础,如侧重于低保低边户、残疾人以及生育津贴方面。不过,这些制度相互分割,无法形成整合的支持力量。因此,未来建议整合所有条线的资源,建立统一的儿童津贴制度,专项用于儿童早期发展。其次,儿童津贴可探索多种形式,如以现金券发放的形式涵盖营养、健康、照顾、教育等多个方面。最后,儿童津贴制度应与家庭支持政策形成良好的协同关系,特别是儿童津贴制度与低保制度、救济制度等应有较好的衔接。

(三)以婴幼儿照护与学前教育为抓手促进机会均等

婴幼儿照护服务与学前教育应作为我国儿童早期发展的重要议题。对于一般儿童而言,发挥其潜力的最关键力量就在专业机构,如0-3岁养育中心与3-6岁幼儿园。最重要的举措至少应包含三条:第一,儿童早期潜力的开放,最关键的力量来自于家长,因此构建儿童、家长与机构的和谐关系应作为政策最重要的环节。一方面,机构应充分吸收家长的自愿力量;另一方面,家长应充分尊重机构的专业力量;两者相辅相成,共同服务于儿童早期发展。第二,婴幼儿照护与学前教育应有机融合。尽管政府文件一再强调前者侧重照顾,后者侧重教育,但是照顾与教育息息相关,密不可分。养育中心要尽可能提升保育员的学习质素,而幼儿园应尽可能提升学前教师的健康质素。随着托幼一体化的实施,这两者之间的关系将会越来越密切。最后,政府和社会应该加大投入,努力提高家长养育能力和专业教师质量。婴幼儿养育和学习的关键在于人,而不在于设施。因此,加大对相关人员的培训支持应成为政府投入的重要内容。