一、工程概况

本项目为集成电路晶圆级先进封测生产线建设工程,涵盖生产厂房3及架空连廊的施工。工程地点位于南京市浦口开发区桥林街道丁香路与听莺路交叉区域。场地地质条件复杂,主要为5-2中等风化砂质泥岩,需采取适合的桩基础方案以满足建筑结构承载需求。

本工程采用钻孔灌注桩作为基础形式,桩径600mm,桩长33.30m至33.92m,混凝土强度等级为C30。根据设计要求,单桩抗压承载力特征值为1800kN,最大加载值为3600kN。设计共布置846根桩,其中选取桩径600mm的3根进行竖向抗压静载试验。

试验方法采用慢速维持荷载法,加载设备为压重平台,堆载重量432吨。试验依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)进行,主要检测桩基的承载能力。此次检测结果将为施工质量验收提供数据支持,也可为后续设计实施调整与施工提供技术决策与支撑。检测目标是通过真实加载条件下的表现评估桩基承载性能是否达到相关指标,从而保障建筑结构的长期稳定性与安全性。

二、检测桩设计参数

检测桩选取3根,分别为编号694、474和509的钻孔灌注桩。桩径均为600mm,桩长从33.30m到33.92m,施工日期分别为2023年10月18日和2023年10月23日。设计承载力特征值为1800kN,最大加载极限量为3600kN。

桩号694桩长33.30m,施工日期为2023年10月23日。桩号474桩长33.50m,施工完成日期为2023年10月18日。桩号509桩长33.92m,施工时间为2023年10月23日。这三根桩覆盖了不同的桩长区间,能够为承载力测试提供更全面的代表性数据。

设计参数的制定结合了工程地质条件及结构荷载需求。这些数据为后续静载试验的实施奠定了基础,同时为分析桩基承载力提供了基本依据。各检测桩的选取体现了对实际施工状况和设计需求的精准匹配,能够更有效支持桩基承载性能评估。

三、单桩竖向抗压静载检测在桩基检测中的具体应用

1. 检测仪器设备

本次检测使用了多种精密仪器,以满足检测方案的要求。静力载荷测试仪型号为JCQ-503B,共两台,编号分别为180232和180231,最近检定日期为2023年9月1日和2023年3月29日,有效期均为一年。位移传感器使用UPM-50型号,共计八台,编号从220226~220228、180232-4、180231-1~180231-4,最新检定时间为2023年9月1日和4月3日,有效期为一年。

压力传感器型号为CYB-10S,编号180232-5和180231-5,检定时间分别为2023年9月1日和2023年3月29日,校准有效期为一年。液压千斤顶型号为QF630T-20,共两台,编号为150141和150142,检定日期均为2023年9月8日,校准有效期为半年。这些设备在检测中主要负责静力加载、位移测量和数据采集。

每台设备在使用前均经过校准,状态良好,能够满足检测任务的技术要求。静力载荷测试仪与传感器结合使用,形成完整的加载与数据监测系统。

2. 检测方法与检测过程

本次检测采用慢速维持荷载法,根据规范要求进行加载、持荷和卸载操作。每根桩的设计承载力特征值为1800kN,最大加载极限值为3600kN。试验的加载过程分为多个级别,分级加载量为最大加载值的1/10,初始加载值为分级荷载的2倍,即720kN,每级加载按360kN递增,直到达到最大加载值。卸载过程以加载时分级荷载的两倍为标准,逐步减少至零。加、卸载时,应使荷载传递均匀、连续、无冲击,且每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%,抗压静载荷试验示意图见图1。

图1 静载荷试验装置示意图

图1 静载荷试验装置示意图

压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置在平台上,且严重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍,加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值的1.2倍。根据勘察报告素填土承载力取60kpa,支墩按120t计算,支墩面积A=(1.2×3600+1200)/(1.5×60)=46㎡,场地满足要求。测试装置包括千斤顶、压重平台和传感器,通过千斤顶对试验桩施加加载,传感器实时记录桩顶位移变化和沉降量。沉降观测点布置于试验桩周围,以便全面采集位移数据。

整个检测过程严格依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的相关要求执行。加载与卸载过程中,观察桩顶沉降速率,当其达到规范停止条件后,结束加载。试验中,各设备运行正常,测试结果真实反映了桩基承载性能。

四、试验曲线、相关说明及结果汇总

1. 实验曲线

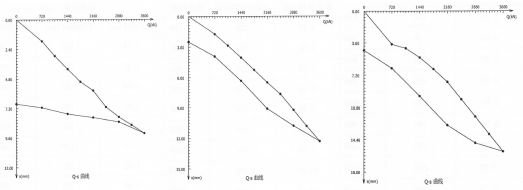

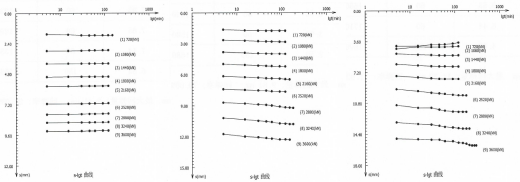

三个检测桩的单桩竖向抗压静载试验数据对应的Q-s曲线和s-lgt曲线分别见图2和图3。

图2 694、474、509号桩试验Q-s曲线图

图2 694、474、509号桩试验Q-s曲线图

图3 694、474、509号桩试验s-lgt曲线图

图3 694、474、509号桩试验s-lgt曲线图

2. 相关说明

(1)694#桩试验说明

694#桩的静载试验于2023年11月29日12:15开始,并在2023年11月30日16:32结束。加载至3600kN时维持120分钟,观测本级沉降量为0.66mm,累计沉降量为9.24mm。从加载过程来看,沉降量控制在合理范围,符合设计承载力的性能指标要求。本桩在加载期间的沉降速率逐渐减小,曲线走势平稳,表明桩体变形具有良好的恢复性和稳定性。

(2)474#桩试验说明

474#桩的试验于2023年11月16日16:35开始,2023年11月17日21:10结束。在加载至3600kN并维持150分钟后,测得本级沉降量1.50mm,累计沉降量12.31mm。加载过程中沉降曲线显示,早期沉降速率较快,随后趋于缓和。最大加载时的沉降值低于规范限值,说明桩体的承载性能满足设计要求,且变形量相对较小,有承载力潜力可挖掘。

(3)509#桩试验说明

509#桩的试验时间从2023年11月29日12:04至2023年11月30日22:13。试验加载至3600kN后维持300分钟,本级沉降量为1.94mm,累计沉降量为15.74mm。试验期间桩体表现出较好的承载力,但相较于其他试验桩累计沉降量略高。该结果反映了地基土层与桩体间的相互作用较显著,但总体仍在设计指标范围内。

3. 汇总说明

三根检测桩的试验数据通过累积加载时间、最大加载荷载、累积沉降量及Q-S曲线类型进行了系统分析。694#桩的试验总用时1530分钟,累计沉降量为9.24mm,表现出良好的稳定性,其Q-S曲线属于缓变型。474#桩的试验总耗时1680分钟,最大加载荷载3600kN时累计沉降量为12.31mm,同样呈现缓变曲线特征,满足设计要求。509#桩的试验历时最长,为1890分钟,累积沉降量为15.74mm,虽略高于其他检测桩,但仍在规范允许范围内,表现为缓变型Q-S曲线。这三根桩的最大加载荷载均为3600kN,单桩竖向抗压极限承载力设计值均达到规范要求。Q-S曲线类型为缓变型,表明桩体在加载过程中具有较好的承载力稳定性。

五、检测结论

本项目对694#、474#和509#三根检测桩进行了单桩竖向抗压静载试验。根据试验结果,三根桩均加载至最大设计荷载3600kN,并保持相应时间,桩顶沉降达到稳定标准。通过最大加载值确定了各桩的竖向抗压极限承载力。结果显示,三根检测桩的竖向抗压极限承载力均为3600kN,满足设计要求。

根据规范分析,694#桩的累计沉降量为9.24mm,474#桩为12.31mm,509#桩为15.74mm。尽管三根桩的沉降量略有差异,但均处于设计限值范围内,且Q-S曲线均表现为缓变型,表明桩基承载性能良好,地基变形控制在合理范围。

试验结果验证了所选桩型和施工工艺的合理性,也反映了桩基在地质条件下的适应性。综合来看,检测桩的承载力均满足设计规范的要求,为本项目桩基施工质量评估提供了可靠数据支撑。桩基设计参数符合实际需求,检测结论对指导后续施工和验收具有重要参考价值。

六、结束语

通过对694#、474#和509#三根检测桩的单桩竖向抗压静载试验,我们深入分析了桩基在复杂地质条件下的承载能力。试验结果表明,三根桩均达到设计要求,沉降控制良好,性能稳定,为工程整体的桩基础设计提供了充分的数据支持。笔者认为,这次试验不仅验证了所选桩型的适应性和施工工艺的合理性,还为今后类似复杂地质条件下的基础设计积累了经验。虽然个别检测桩沉降量略有差异,但整体性能在规范范围内,表现出了钻孔灌注桩基础的优越性。

参考文献

[1] 戚春元.静载试验确定单桩竖向抗压极限承载力问题探析[J].工程技术研究,2023,8(23):30-32.

[2] 李海涛,陈彦玉.建筑单桩竖向抗压静载试验时间效应曲线实例分析[J].中国建筑金属结构,2023,22(05):46-48.

[3] 赵仕源.建筑工程基础单桩竖向抗压静载试验探讨[J].工程与建设,2023,37(01):241-242+257.