孤独症是一种精神发育障碍性的疾病,该疾病好发于儿童群体且男童发病率稍高于女童,典型的临床表现是语言功能障碍、社交障碍、兴趣狭窄、行为刻板等,部分患儿还存在精神发育迟缓等现象,若不能早期给予干预随着年龄的增长其症状也会加重,严重影响患儿的心身发育与智力发育,也给家庭带来了沉重的负担[1]。近些年临床对于儿童孤独症的研究不断深入,尽早对儿童孤独症患儿做出诊断并施以有效的干预对改善其孤独症行为有显著的效果[2]。临床对于儿童孤独症尚无特效药物治疗,主要通过特殊教育和行为干预改善其症状并促进其语言与社会交往能力,综合康复训练通过治疗师一对一与患儿接触与互动并支持家庭参与康复治疗可有效改善患儿病情[3]。本次研究主要探讨对孤独症儿童康复治疗期间实施综合康复训练的应用价值,并作如下汇报。

1 资料与方法

1.1一般资料

研究时间范围在2021年7月-2022年7月,共纳入34例患儿,在我院确诊为孤独症并接受治疗,随机数字表法分成对照组(n=17,男/女=9/8),年龄及均值2-4(2.05±0.63)岁;研究组(n=17,男/女=10/7),年龄及均值2-5(2.14±0.71)岁,一般资料P>0.05。纳入标准:(1)符合《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》有关儿童孤独症的诊断标准,经儿童孤独症评定量表评估得分<30分,证实儿童孤独症;(2)有一定认知能力;(3)患儿家属知情同意。排除标准:(1)认知、精神异常;(2)先天性脑部疾病;(3)合并癫痫病;(4)呼吸系统、发音器官功能障碍。

1.2方法

对照组:该组患儿采取药物治疗,配合健康教育以及行为矫正等干预。

研究组:该组患儿在常规治疗的基础上采取综合康复训练,接受孤独症康复课程的指导,包括行为与感统训练、语言训练、家属参与康复训练,每次45min,每周进行5次,持续干预8周。

(1)行为与感统训练:分析患儿非正常行为,评估患儿的心理问题以及影响患儿行为的因素,根据其个体化差异制定相应的训练方案,针对视听觉功能较差者对其采取发号指令并互相抛球训练以提高患儿的注意力;前庭感觉功能较差的患儿可采取袋鼠跳以及滑梯等训练;身体运动能力欠佳的患儿可通过穿珠子、奔跑等训练提高其身体协调能力;结构与空间感知能力较差的患儿可教会患儿识别东南西北并通过游戏的方式鼓励患儿说出自己所在的位置,在训练中对患儿表现较好者要及时鼓励并适当给予奖励,提升患儿训练的积极性与康复的信心。

(2)语言训练:多数患儿会伴有语言障碍,无法准确地表达内心想法,所以应对患儿采取相应的语言功能训练,在与患儿讲话时可配合大幅度的肢体动作,适当提升声调并放慢语速,让患儿能够更好的理解指令。对于语言表达能力稍好的患儿可设计场景游戏以提升其参与度,游戏中与患儿以提问和回答的方式鼓励其多讲话;对于语言表达能力较差或无语言能力的患儿可结合其具体情况先从发音训练开始,从单音节到短语再到句子促使其更好的发生,循序渐进改善其语言表达能力,在其语言表达能力有所改善时可通过图片的方式与其互动,让其讲述图片上的内容,对患儿的每一次进步都给予夸奖,提高其自信心。

(3)家庭参与康复训练:为患儿家属进行健康宣教,包括儿童孤独症病因、理论基础、课程内容、教学策略以及干预过程等,确保患儿的父母均参与到康复训练中,由康复师先与患儿进行10min互动,将康复训练中的内容与重点向家属现场演示,演示后让患儿家属与患儿进行10min的互动,康复师从旁指导,指导家属将康复训练的内容完全掌握好,之后再由康复师进行30min加强训练,最后剩下的时间里由康复师与家属共同陪患儿做游戏进行互动,康复师可将训练课的内容录制成视频发送给患儿家属,叮嘱患儿家属在家期间每天按照培训内容与患儿进行互动,可在家庭日常活动中或者自然游戏环境中逐步改善患儿的症状。

1.3观察指标

(1)对比ATEC评分,使用孤独症量表,4个维度共77个条目,以179分作为总分进行计分,症状严重则得分高。

(2)对比ABC评分,使用孤独症儿童行为量表,5个维度共57个条目,以156分作为总分进行计分,症状严重则得分高。

(3)对比MI、DQ评分,发育筛查测验评估表,包括智商(MI)与发育商(DQ),MI、DQ评分>70分则为正常,<70分则存在孤独症。

1.4统计学分析

使用SPSS 23.0对本组数据进行分析,统计计量资料以及检验分别使用与t,有统计学意义则用P<0.05表示。

2 结果

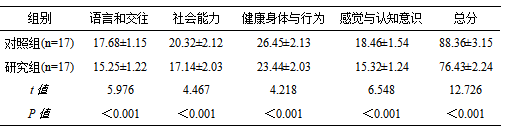

2.1对比ATEC评分。

研究组患儿ATEC量表评分较低,P<0.05。

表1对比ATEC评分(x̄±s,分)

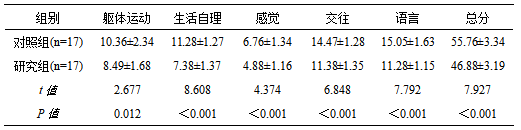

2.2对比ABC评分。

2.2对比ABC评分。

研究组患儿ABC量表评分较低,P<0.05。

表2对比ABC评分(x̄±s,分)

2.3对比MI、DQ评分。

2.3对比MI、DQ评分。

治疗前,对照组:MI(59.85±3.54)分,DQ(58.87±3.42)分;研究组:MI(60.05±3.44)分,DQ(59.04±3.27)分,无显著差异,t=0.167、0.148,P>0.05;

治疗后,对照组:MI(67.85±4.32)分,DQ(68.75±4.42)分;研究组:MI(75.55±4.57)分,DQ(74.77±4.37)分,研究组MI、DQ评分均较高,t=5.048、3.993,P<0.05。

3 讨论

孤独症患儿多伴有社交、想象功能障碍,认知功能低于正常儿童,导致其不愿与外界进行交流,若不及时给予纠正和治疗,对患儿健康发育、学习生活均会造成严重影响,该疾病在三岁以下儿童占比中较多,通常从婴儿时期可表现为兴趣狭窄、交流障碍、社交障碍等现象,观察患儿时常发现其习惯沉浸在“自我世界”当中,缺失正常同龄儿童应有的日常情感[4]。现阶段,儿童孤独症已成为影响其精神健康的重大“杀手”,因患儿存在社会交往缺陷导致其与他人交流时语言表达以及自我情绪表达均具有一定的困难。临床观察认为儿童孤独症与遗传因素、免疫系统异常以及神经内分泌系统障碍等均有密切的关系,越早进行干预对改善儿童孤独症相关症状越有利[5]。临床对于儿童孤独症患儿主要采取药物并配合康复训练来促进其智力发育并改善其病情,促使儿童尽早回归社会。行为与感觉统合训练能够从触觉功能、本体感觉功能、前庭功能等训练刺激患儿听觉、视觉等大脑功能,促进患儿神经系统功能全面发展;根据患儿语言表达能力给予相应的语言功能训练,如发音、看图说话、游戏等方式逐渐提高其语言表达能力[6]。此外,孤独症患儿的康复与家庭支持密切相关,先对患儿家属进行培训,让其了解到儿童孤独症发生的原因、家庭康复训练的目的以及课程内容等,最大限度利用患儿的家庭自愿,让患儿能够与熟悉的人、在熟悉的环境中进行基本能力的训练,在一定程度上能够增加患儿的安全感并提高其配合度,家庭康复训练在家中任何时间都能进行,不仅方便开展训练还节省了费用,减轻了家庭负担[7]。在本次研究中采取综合康复训练的研究组患儿孤独症行为改善情况优于对照组,说明该训练模式具有较高的可行性。

综上所述,针对孤独症儿童在其康复治疗过程中实施综合康复训练对改善其病情有显著优势,能够改善患儿孤独症相关症状与行为,促使病情尽早康复,值得推荐。

参考文献:

[1]王婷,周爱琴,李明惠. 应用行为分析疗法结合家庭培训对孤独症谱系障碍患儿的疗效[J]. 中国妇幼保健,2021,36(19):4390-4393.

[2]许晶莉,李程可,王嫱,等. 常规康复训练联合游戏治疗对孤独症谱系障碍共患注意缺陷多动障碍患儿的作用[J]. 临床精神医学杂志,2021,31(4):313-315.

[3]蔡小凡,曾刚,刘李燕,翁应芳,谢璐璐.兴趣为导向的地板游戏疗法联合康复训练对孤独症儿童情绪行为及临床症状的影响[J].中国医师杂志,2021,23(01):133-136.

[4]王会丽,饶俊敏,杨素敏,等. 机构联合家庭新康复模式对孤独症患儿心理健康状况与社交能力的影响[J]. 国际精神病学杂志,2021,48(4):664-666,673.

[5]张雅如,陶洪梅,阳光,等. 专业人员指导下孤独症谱系障碍儿童家长执行的家庭康复疗效观察的前瞻性研究[J]. 中国当代儿科杂志,2021,23(12):1256-1261.

[6]曹娟,周洋,陈一心.听觉统合训练联合应用行为分析对孤独症谱系障碍训练效果的影响[J].临床精神医学杂志,2021,31(05):370-373.

[7]许华.孤独症儿童语言障碍给予小儿智力糖浆及综合康复训练的临床观察[J].贵州医药,2021,45(06):948-949.