新生儿由于年龄的特殊性,身体各项机能尚未发育完全成熟,容易感染各种病原菌,给其生长发育和身体健康造成不良影响[1]。在新生儿临床治疗期间,通常给予静脉留置针输液、鼻导管吸氧等,但易出现哭闹等现象,增加皮肤抓伤等不良事件发生的风险性,故需加强护理干预。鉴于此,该研究将84例新生儿作为研究对象,探究新生儿护理干预的具体应用及医学作用,现进行如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

择取2021.10~2023.10为研究时段,挑选该时间段内到医院诊治的新生儿为研究对象,总共有84例新生儿入选该研究,随机分为2组,每组42例。研究组中男22例、女20例;日龄为2h~10天,平均(5.24±1.38)天。对照组中男23例、女19例;日龄为3h~10天,平均(5.29±1.47)天。对比两组各项信息的分布情况,无显著差异(P>0.05)。

1.2 方法

对照组实施常规护理,研究组展开新生儿护理,详细措施为:

(1)输液护理:在新生儿输液治疗期间,护理人员应合理排班,确保24h在岗,仔细观察新生儿的输液情况,为其提供营养物质,保证摄入足够的营养量;护理人员应使用棉球填满新生儿的手掌,或使用纱布包裹其手部,或为其佩戴无菌手套,注意调整松紧度,确保血液流动速度处于正常状态;注意观察新生儿的指甲,定时修剪指甲,必要时可使用砂纸轻轻打磨其指甲,防止抓伤皮肤;当输注刺激性药物时,需根据新生儿的身体状况调整输注速度,叮嘱家属不能自行调整输注速度。

(2)管道护理:在新生儿使用静脉留置针时,穿刺成功后需在留置针下方置入棉球,并使用束缚带固定留置针,注意调节松紧度,避免留置针脱落;针对使用鼻导管吸氧的新生儿,应将胶布剪裁为碟状并贴在鼻导管前端,从而固定鼻导管;对于使用胃管的新生儿,应使用碟状胶布交叉贴在新生儿的下颌部位,达到固定胃管的作用;针对使用气管导管的新生儿,应将胶布剪裁为“Y”型一侧贴在新生儿右脸颊,开叉部位贴在口角位置,另一侧绕一圈后贴在脸颊上。

(3)认知干预:主动与家长接触,使用浅显易懂的语言讲解留置针的注意事项,叮嘱其尽可能减少新生儿肢体活动次数,告知其在新生儿沐浴时应保证穿刺部位皮肤处于干燥状态,在休息时不能压迫导管或穿刺部位,防止不良事件的发生。

1.3 观察指标

(1)不良事件:包括新生儿皮肤抓伤和管道脱落。

(2)新生儿家长满意度。

1.4 统计学分析

统计相关指标数据,利用SPSS25.0软件对所有数据进行分析,运用平均数±标准差()来表示计量资料,验证方法为t检验;采用百分比(%)代表计数资料,验证方式为x2检验;所有结果中,当计算出P<0.05则视为差异存在统计学意义。

2 结果

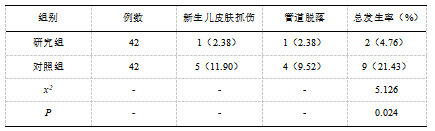

2.1 不良事件对比

同对照组比较,研究组的不良事件发生率更低(P<0.05),见表1。

表1 评价两组的不良事件[n(%)]

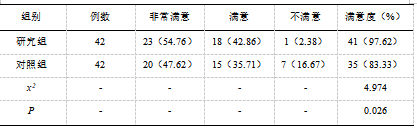

2.2 对比两组的家长满意度

2.2 对比两组的家长满意度

在家长满意度方面,研究组较对照组更高(P<0.05),见表2。

表2 对比两组的家长满意度[n(%)]

3 讨论

3 讨论

对于刚出生的新生儿,由于身体机能尚未发育成熟,对外界病原体的抵抗力较弱,容易感染各种病菌。由于新生儿年龄的特殊性,通常实施静脉留置针、鼻导管吸氧等治疗,但其治疗配依从性较差,治疗期间需配合护理干预[2]。

既往临床对新生儿主要采取常规护理,但干预效果不理想。新生儿护理干预将新生儿作为护理工作的核心,结合新生儿的实际情况制定合适的干预措施,尽可能满足其护理需求,提高护理效果[3]。新生儿护理通过输液护理,结合新生儿的身体状况调整输液速度,及时补充营养物质,有利于增强免疫功能,促进病情康复,同时修剪指甲,有利于避免皮肤抓伤的发生;加强管道护理,针对新生儿管道治疗类型挑选合适的胶带形状进行固定,有利于固定管道,防止管道脱落的发生;加强认知干预,有利于增强家长的护理技能,提高满意度。该研究发现,研究组经新生儿护理干预后,其不良事件发生率及家长满意度优于对照组(P<0.05),证实新生儿护理干预相较于常规护理获取的效果更好,有利于防止出现不良事件,加快病情康复速度,促使家长对此次护理服务更加满意。

综上所述,在新生儿临床诊治过程中,提供新生儿护理干预能有效避免不良事件(比如管道脱落、新生儿皮肤抓伤等)的发生,提高家长满意度,值得临床加大推广力度。

参考文献

[1]赵玉玲.护理干预对预防新生儿皮肤抓伤和管道脱落的效果观察[J].中国医药指南,2021,19(02):219-220.

[2]谭敏珍,李海香,李小翠,等.用集束化护理管理对预防新生儿皮肤抓伤及管道脱落的效果观察[J].智慧健康,2021,7(18):118-120.

[3]贾丹丹.新生儿护理干预对预防新生儿皮肤抓伤和管道脱落的效果观察[J].中国医药指南,2022,20(33):147-149.