1型糖尿病是一种内分泌系统疾病,主要是由于胰岛素β细胞损伤,导致胰岛素分泌不足,糖代谢失调所致,多见于儿童及青少年群体[1]。据相关资料显示,相比于2型糖尿病患者而言,1型糖尿病患者的发病年龄小,药物控制与胰岛素治疗依赖性大等特点。一旦确诊,患者常表现出强烈的负性心理情绪,加之病程期长,病情反复的特点,导致患者的心理压力较大,影响患者的治疗及预后效果[2]。因此,我院给予1型糖尿病患者实施心理护理,消除患者的负性心理情绪,有效控制血糖水平,现将研究结果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 资料

将我院收治的1型糖尿病患者70例入组,入选时间为2018年10月至2019年10月,分组方法为随机抽样法,两组各35例,对照组患者年龄4~23岁,平均年龄为(15.25±3.69)岁,女性16例,男性21例;观察组患者年龄6~22岁,平均年龄为(16.44±4.95)岁,女性17例,男性18例;两组间资料比较未见统计学差异,P>0.05。

1.2 方法

纳入70例患者确诊后均实施常规降糖药物及胰岛素治疗。对照组治疗期间开展常规护理,包括对患者的病情进行米切尔观察,做好卫生清洁护理,指导患者开展各项检查,根据检查结果与患者个人性格与体质差异,做好饮食与运动指导,开展健康教育与血糖监测,使患者及家属掌握血糖监测的正确方法,并根据血糖监测情况合理用药。

观察组在常规护理基础上开展心理护理,具体方法:护理人员要对患者的个人情况进行科学评估与全面了解,耐心与患者沟通,主动了解患者的心理变化与实际需求,对患者提出的问题要耐心倾听并认真给予回答。及时发现并纠正患者存在的认知错误,及时给予疏导开解,帮助患者化解疾病中存在的误区,鼓励患者充分表达自身内心感受与需求[3]。针对心理压力过大、情绪不稳定者应及时开展心理辅导与必要的社会支持,帮助患者建立积极心态,积使患者可以良好的心态与情绪配合临床护理与治疗服务开展,树立战胜疾病的信心。治疗期间做好患者家属的宣教工作,使家属可正确认知自身在患者病情康复中的积极作用,为患者提供必要的家庭支持,使患者放松心情,减少心理负担。护理人员可安排治疗心态良好的患者与其进行床旁交流,发挥模范作用,使患者受到积极感染,更乐观的面对疾病与治疗。

1.3 观察指标

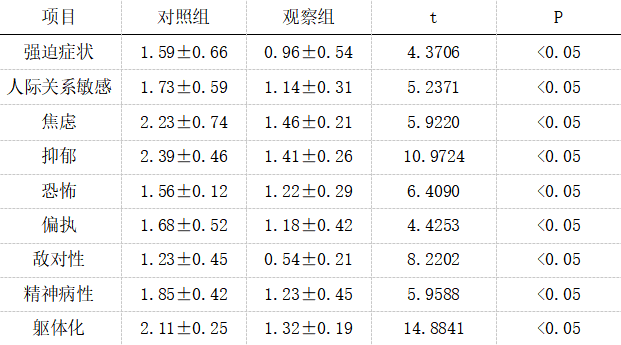

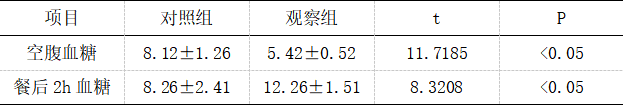

于护理干预8周后对两组患者的血糖水平进行检测,包括空腹血糖、餐后2h血糖两项;患者心理状态采用SCL-90自评量表进行评估,包括9个维度,评分越高症状越严重,由护理人员当场发放填写,当场回收,有效回收70份。

1.4 统计学处理

选用SPSS20.0软件,计量资料:以t值检验,(x̄±s)描述;计数资料:以χ2值检验,以百分数描述;P值<0.05,可判断具备统计学差异。

2 结果

观察组患者的血糖水平与SCL-90各量表评分均低于对照组,P<0.05,存在统计学意义。

表1 两组SCL-90各指标评分对比(x̄±s,分) 表2 两组血糖水平比较(x̄±s,mmHg)

表2 两组血糖水平比较(x̄±s,mmHg) 3 讨论

3 讨论

1型糖尿病患者发病后易出现焦虑、恐惧等负性心理,特别是年龄较小患者,住院治疗期间对医护人员易存在恐惧心理,加之对治疗行为存在害怕,导致患者的负性心理情绪严重[4]。年龄较大患者由于1型糖尿病发生后,医疗费用增加,生活质量降低,也会出现烦躁、悲伤等情绪,严重影响着患者的治疗及预后效果。因此,给予1型糖尿病患者常规护理基础上加强心理护理,护理人员通过运用娴熟的心理护理技巧赢得患者及家属的信赖,及时发现并纠正患者存在的负性心理情绪,根据患者的错误认知与疑问开展必要的健康宣教,就临床检查与治疗结果与信息给予患者以保护性解释[5],可使患者逐步树立正确的人生观与价值观,提高患者战胜疾病的信心,以积极的心态面对疾病与治疗,积极配合临床护理工作开展,从而有效控制血糖水平。

综上所述,1型糖尿病患者临床护理过程中加强心理护理,可消除负性情绪,有效控制血糖水平,推广价值高。

参考文献:

[1] 尤维亚.积极心理护理干预对强直性脊柱炎患者负性情绪及睡眠质量的影响观察[J].临床医药文献电子杂志,2019(60).

[2] 曹艳.心理护理干预对老年慢性病患者负性情绪的影响[J].饮食保健,2017,4(1):142-143.

[3] 杨素娥.2型糖尿病初诊患者实施心理护理的可行性研究[J].中国医药指南,2019(14).

[4] 胡静.心理护理在糖尿病患者中的应用价值[J].中国医药指南,2019(16).

[5] 贾树艳.心理护理对老年糖尿病患者干预效果分析[J].实用妇科内分泌杂志(电子版),2017(25).