阻滞麻醉在临床上为常应用的麻醉措施的一种[1],该措施主要是指通过输注麻醉药物至外周神经及其周围区域,产生麻醉效果。在手术过程中,应用麻醉药物能够积极阻滞神经冲动传导,在这个基础之上,实施神经支配区域的麻醉干预,能够进一步提升麻醉效果,加强手术成功几率。临床上常应用盐酸罗哌卡因实施麻醉干预,该药物作为长效的局麻药物之一,其对神经阻滞作用时间相对较长,且能够有效分离运动及感觉,但是其不同的药物浓度所产生的效果有所不同。经研究发现低浓度的盐酸罗哌卡因干预后,镇痛效果相对更好[2-3],且安全性相对较高。为进一步研究其治疗措施的具体效果,此次研究给予观察组参与研究的30例对象实施0.3%浓度盐酸罗哌卡因干预,以此探讨其效果。

1 资料与方法

1.1一般资料

择取我院60例2021年1月至2023年1月行下肢神经阻滞麻醉患者,纳为研究对象,观察组分为30例、对照组分为30例(随机数字表法)。

对照组研究患者男18例、女12例,年龄23岁-76岁,均值(48.69±3.64)岁;观察组研究患者男17例、女13例,年龄24岁-75岁,均值(48.71±3.69)岁。参与研究对象的一般资料包括性别、年龄,比较分析无差异(P>0.05)。

1.2纳入标准与排除标准

1.2.1纳入标准:①参与研究患者无认知异常;②参与研究患者均自愿加入,家属签署知情同意书;

1.2.2排除标准:①参与研究对象患有其他严重脑血管疾病;②参与研究对象患有血液性疾病、重大感染者。

1.3方法

指导所有患者在手术前六小时禁水、八小时禁食,并在患者进入手术室后,建立上肢静脉通道,对其各个生命体征展开严密监测。在手术实施前半小时给予其0.05至0.075mg/kg咪达唑仑静脉注射干预,实施盐酸罗哌卡因下肢神经阻滞麻醉干预[4]。

观察组:给予研究对象0.3%浓度盐酸罗哌卡因干预。以患者实际情况入手,给予其0.3%浓度的盐酸罗哌卡因60ml麻醉干预。指导患者实施健侧卧位姿势,并帮助其收腹屈膝,于阻滞处旁侧5cm的位置实施穿刺,应用电刺激针和神经刺激器进行干预,当电流处于0.3mA且患者表现出明显的抽搐情况后,将3 ml盐酸罗哌卡因注入,观察三分钟,若患者无不良反应的出现,则将37 ml盐酸罗哌卡因持续输注。在完成腰丛阻滞后,应用右美托咪定静脉泵注干预,将其一支100ug本品与48ml的0.9%氯化钠溶液混合,其负荷剂量1μg/kg,干预十分钟之后,维持0.2至0.5μg/(kg·h)泵注。剩余20ml盐酸罗哌卡因为坐骨神经阻滞药物,帮助患者实施健侧卧位,需实施阻滞的下肢在上位,伸开另一条腿部并将其髋关节屈曲,穿刺点为股骨大转子与髂后上棘连线中点,及该线垂直向下3cm的位置,当电流处于0.3mA且患者表现出跖屈后,将3 ml盐酸罗哌卡因注入,并观察三分钟,若患者未出现不良反应,则将剩余药物注入。

对照组:给予研究对象0.4%浓度盐酸罗哌卡因干预。其将盐酸罗哌卡因与0.9%的氯化钠溶液混合,稀释其浓度至0.4%实施麻醉干预,具体麻醉措施、用量等与观察组一致。

1.4观察指标

1.4.1疼痛评分:记录患者VAS疼痛评分量表,其术后六小时、术后十二小时、术后二十四小时疼痛程度变化具体内容,0-10分,分数越高疼痛感受越强

1.4.2不良反应发生率:记录患者在研究展开过程中,其发生恶心、呕吐、呼吸抑制等具体内容。

1.5统计学分析

数据选用 SPSS 26.0 计算软件处理,“x̄±s”为计量资料,应用“t”进行检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1疼痛评分

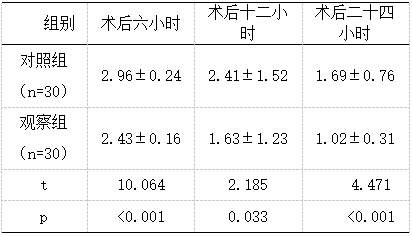

表1两组研究对象数据,显示其麻醉后,观察组术后六小时、术后十二小时、术后二十四小时疼痛评分低于对照组(P<0.05)。

表1疼痛评分比对[分]

2.2不良反应发生率

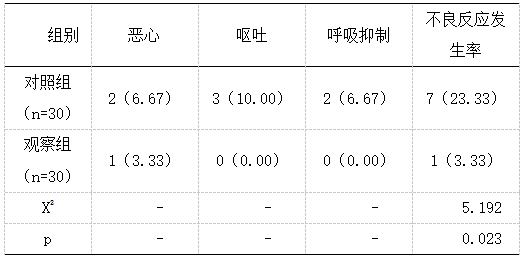

表2两组研究对象数据,显示其麻醉后,观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。

表2不良反应发生率比对[例数(%)]

3 讨论

下肢神经阻滞麻醉作为常见的麻醉方式,其下肢神经主要受到腰丛股神经、股外侧皮神经、骶丛坐骨神经所支配,临床上常在腰丛-坐骨神经麻醉干预中,给予患者盐酸罗哌卡因麻醉药物,能够进一步促使其下肢单侧肢体完全麻醉,且并不会影响到患者自身的呼吸功能及循环状态。盐酸罗哌卡因的药物见效较快,且具有较长的持续时间,对机体的心脏及中枢神经产生的毒性相对较小,在临床上常广泛应用。其低浓度的药物干预,麻醉效果更佳[5],能够较好改善患者的疼痛程度,积极减少不良反应的出现,预后效果更好。

本次研究中,选择对观察组患者进行0.3%浓度盐酸罗哌卡因干预,患者在展开干预之后,其疼痛程度得到明显的改善,观察组术后六小时、术后十二小时、术后二十四小时疼痛评分低于对照组(P<0.05)。在麻醉干预下,患者出现不良反应的情况随之减少,观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。这与郭冰[6]一文中的结果相似,证明0.3%浓度盐酸罗哌卡因干预效果较好。在展开下肢手术的过程中,低浓度盐酸罗哌卡因实施干预,能够有效阻断运动神经及外周感觉,对中枢神经传导阻滞及副交感神经兴奋起到积极的抑制效果,将致痛因子释放情况进一步减少[7-8],促使机体的血流动力学趋近于稳定,有效降低患者自身的应激反应,改善其疼痛程度,加强手术成功几率。且低浓度盐酸罗哌卡因实施后,产生的不良反应相对较少,患者在治疗期间更加安全,为有效发挥麻醉效果,需注意充分分析了解其下肢的解剖特点,以及生理结构等,进一步将麻醉可行性提升。

以上综合可证,对于行下肢神经阻滞麻醉患者展开0.3%浓度盐酸罗哌卡因干预措施,成效更好。该麻醉方式能够将患者的疼痛程度缓解,其不良反应出现几率得以减少,对比实施0.4%浓度盐酸罗哌卡因干预措施效果,更适宜广泛推广。

参考文献:

[1]洪婷婷,庄鹭虹. 不同浓度盐酸罗哌卡因行下肢神经阻滞麻醉的效果观察[J]. 北方药学,2023,20(5):170-172.

[2]谢东进. 不同浓度盐酸罗哌卡因行下肢神经阻滞麻醉的效果[J]. 中外医学研究,2022,20(1):131-134.

[3]黄雯婷. 比较不同低浓度罗哌卡因的感觉-运动分离作用在骨科下肢远端手术ERAS中的应用[J]. 医学食疗与健康,2023,21(9):26-29.

[4]崔丹,袁士博. 浅析不同浓度盐酸罗哌卡因用于下肢神经阻滞的麻醉观察[J]. 饮食保健,2019,6(5):67-68.

[5]陈婷,李粮辉,陈佳莉,等. 3种不同麻醉方式下实施PPH手术的临床对比研究[J]. 福建医药杂志,2022,44(3):32-35.

[6]郭冰. 不同浓度盐酸罗哌卡因用于下肢神经阻滞麻醉效果研究[J]. 中国现代药物应用,2021,15(22):156-158.

[7]张锦瑞. 小剂量罗哌卡因复合芬太尼对老年下肢骨折手术患者免疫功能及血清CRP、Cor水平的影响[J]. 现代医学与健康研究(电子版),2020,4(24):47-49.

[8]胡永海. 超声引导下低浓度盐酸罗哌卡因复合地塞米松收肌管阻滞在单侧膝关节置换术患者中的应用[J]. 山西医药杂志,2021,50(22):3164-3166.