宫颈癌是临床上比较常见的一种恶性肿瘤,是女性生殖器官发病率最高的恶性肿瘤,相关数据显示,宫颈癌导致的死亡率仅次于乳腺癌,世界上每年大约有50万女性死于宫颈癌,严重危害女性的身心健康[1]。临床上在治疗早期的宫颈癌时,可以进行放疗,放疗的技术水平参差不齐,出现的副作用也较多,因此还是较多地采用手术治疗的方式,根治性子宫切除术是常见的比较有效的方式之一,进行根治性子宫切除时,可以最大限度地保留卵巢和阴道的功能,患者有较高的存活率[2]。但是,传统根治性子宫切除手术,容易损伤盆腔神经,出现一些比较严重的并发症,影响患者的生活质量[3]。因此,怎样在确保手术治愈率的同时,最大限度地保障患者治疗后的生活质量成为医疗界研究的热点话题之一。随着医学的进步,腹腔镜手术逐渐完善,腹腔镜下进行手术,最大限度地保留神经的宫颈癌根治术逐渐兴起,被应用到临床实际中。腹腔镜手术操作较为精细,手术中出血较少,手术过程中,医生的视野清晰,创伤小,恢复快,目前已经被广泛推广,越来越多的医生掌握这一手术方式,在进行宫颈癌根治术时,盆腔内脏神经得以有效地保留。本文主要分析腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术治疗对临床指标及术后恢复的干预效果,分析手术的安全性和有效性,详细内容记录如下。

1.资料与方法

1.1资料

随机抽取2018年1月到2023年1月在我院治疗的宫颈癌患者200例,患者均接受根治性子宫切除术治疗,根据患者自身的意愿,分为观察组和对照组各100例。观察组年龄区间24~63岁,平均年龄(49.58±2.54)岁,鳞癌患者59例,腺癌患者41例,Ⅰb1期患者35例,Ⅰb2期患者30例,Ⅱa期患者35例。对照组年龄区间23~62岁,平均年龄(50.24±1.98)岁,鳞癌患者51例,腺癌患者49例,Ⅰb1期患者31例,Ⅰb2期患者31例,Ⅱa期患者38例。两组患者的基本资料对比,差异不具有统计学意义,可作组间对比,P>0.05。

纳入标准:所有患者及其家属均知晓本次调研的内容,并签署有知情同意书,患者均通过病理学检查,确诊为鳞癌或腺癌,临床分期的标准是Ⅰb~Ⅱa期,本次调研符合医院伦理学标准,同意进行。

排除标准:排除资料、档案不齐全的患者;排除具有其他严重基础性疾病的患者;排除具有语言障碍或精神疾病的患者;排除进行宫腔内或盆腔放疗的患者;排除具有膀胱或直肠疾病的患者。

1.2方法

对照组进行传统的经腹根治术治疗,采用常规步骤,进行经腹子宫全切术。使用全麻,开服后,观察患者腹腔和盆腔内各脏器,将宫体娩出后,对卵巢固有韧带、双侧输卵管峡部、双侧圆韧带进行切除,接着可以进行缝扎,打开膀胱子宫折返腹膜后,清理宫旁组织,然后,切断子宫骶韧带、主韧带、子宫动静脉,再缝扎。在进行常规缝合后,关闭腹腔。

观察组进行腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术。首先清扫盆腔淋巴结,分离直肠侧窝,将骶韧带和主韧带充分的暴露出来,通过骶韧带的外侧,分离出输尿管,分离后需要对确认腹下神经,需保留。推开腹下神经,将骶韧带切断,切断子宫动脉后,钳夹子宫深静脉、膀胱静脉,接着进行切断并结扎。将膀胱静脉和子宫深静脉的断的一端提出来,确认后切断盆丛、子宫和膀胱分支,向下行走的膀胱支需要进行保留。接着切断膀胱宫颈韧带、主韧带以及阴道旁组织。一般情况下,1~2条盆从的膀胱支位于输尿管的内侧,保留的难度较大,在输尿管外侧的膀胱支,可以进行有效的保留。

1.3评价依据

观察手术中的各项指标,例如手术时间、阴道切除的长度、出血量等;观察手术后患者的恢复情况,如拔尿管时间、通气时间等;对两组患者的并发症和伤口感染的情况进行对比分析。

1.4统计方法

测验数据均在SPSS22.0中录入,在表述计数资料的时候,为%的方式,应当对结果实施卡方检验。在表述计量资料的时候,则为(x̄±s)的方式,并对结果做出t检验。在不同检验下要采取数据统计学分析,以P<0.05为界限,如果符合该情况,则视为统计学意义。

2结果

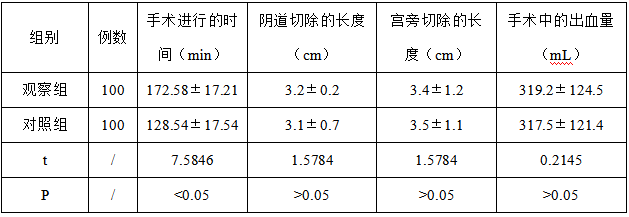

对比发现,观察组患者手术进行的时间长于对照组患者,组间对比,差异显著,即P<0.05;但是两组患者的阴道切除的长度、宫旁切除的长度、手术中的出血量对比,差异不具有统计学意义,组间对比,差异不显著,即P>0.05,详见表1。

表1两组患者的手术状况对比(x̄±s)

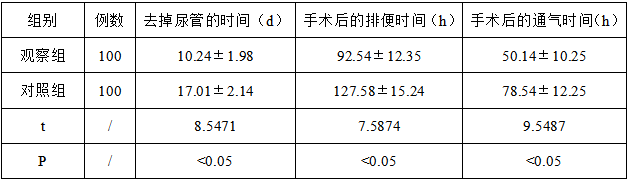

对比发现,观察组患者去掉尿管的时间、手术后的排便时间、手术后的通气时间均短于对照组患者,组间对比,差异显著,具有统计学意义,即P<0.05,详见表2。

表2两组患者手术后的恢复情况对比(x̄±s)

两组患者均没有出现膀胱、输尿管的损害,手术时,两组患者没有出现并发症,没有病理组织的残留物。但对照组中,出现10例伤口感染的情况,发生概率在10%(10/100),观察组中,没有出现伤口感染的情况,对比具有统计学意义,即P<0.05。

3讨论

宫颈癌是临床上发生率比较高的女性生殖系统恶性肿瘤,具有发病率高的特点,发病率居于乳腺癌之后,位于第二位[4]。相关研究指出,宫颈癌是女性死亡的主要原因之一[5]。临床上,宫颈癌患者的临床分期不同,对应的治疗方法也不同[6],但是,手术治疗仍然是现阶段比较有效的治疗方式之一。随着社会的发展和人们生活水平的提高,宫颈癌患者的数量也逐年增加,出现年轻化的趋势,对女性产生较大的影响,严重威胁女性的身心健康和生命安全。目前,宫颈癌发病趋于年轻化的趋势,宫颈癌手术后的生存率也明显提高,越来越多的人更加重视宫颈癌患者手术后的生活质量。

随着医学的进步,腹腔镜技术有了明显的完善和发展,在腹腔镜下,保留神经宫颈癌根治术治疗宫颈癌被广泛地应用于临床的治疗中,相关研究发现,直肠膀胱、阴道、子宫以及盆腔神经丛等存在自主神经支配,交叉后形成下腹神经丛,对子宫和直肠膀胱等器官有支配作用[7]。在进行宫颈癌时治疗时,与腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术相比较,传统的经腹根治性子宫切除术会损伤患者的神经,导致直肠和膀胱出现功能障碍的情况,主要保留膀胱内压力稳定性差,排尿能力失调、尿滞留等情况[8]。并且,还会影响排便习惯、便秘等情况,严重者甚至出现性交痛、性欲低落、性高潮障碍等性功能障碍,影响患者预后的正常生活。因此,腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术,得到了较多的医护人员以及患者的肯定和认可。通过腹腔镜下的放大作用,在手术的过程中分离韧带,细致辨认盆腔神经丛,并解剖。在处理患者的膀胱宫颈韧带和阴道旁组织时,可以对盆腔内脏器神经的一侧予以相应的保留,可以说明,腹腔镜手术较大的特点是可以有效地保护患者盆腔神经。

为了避免宫颈癌手术后的并发症,有研究对此采用了子宫切除术中保留盆腔自主神经的方式,结果发现,并发症得以减少。但是,此研究方法有限,只能在开腹手术中使用,开腹手术一般会出现较大的切口,切口较长,不能准确地辨认出直肠以及膀胱的神经,并且手术中视野较窄,具有一定的局限[9]。另外,腹部手术后比较容易出现伤口感染,对患者具有较大的危害。腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术具有较大的优势,通过腹腔镜的放大作用,可以扩大手术的视野,手术中可以清晰、准确的辨认患者的神经、器官,通过气腹,增加腹腔内的压力,使出血量得以减少。本次研究中,两组患者均没有出现相关并发症。对比手术进行的时间时发现,观察组手术进行的时间明显长于对照组,差异具有统计学意义,本次研究的结果,与相关临床的经验经过类似。此外,对比两组患者阴道切除的长度、宫旁切除的长度和手术时的出血量,发现两组患者这几项指标差异不具有统计学意义,即P>0.05。研究的结果说明,腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术具有较高的安全性。本次调研中,去除尿管的时间、手术后排便的时间和手术后通气的时间,两组对比发现,观察组明显短于对照组,差异具有统计学意义,P<0.05。另外,对比两组患者伤口感染的发生率,发现观察组低于对照组,差异具有统计学意义,P<0.05。结果显示,腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术可以改善患者的直肠功能和膀胱功能,患者较快地恢复,不容易出现伤口感染的情况。在手术的过程中,医生可以准确、有效地辨认神经组织,手术的步骤也趋于简化,不用对内脏神经进行彻底切除[10]。

综上所述,在治疗宫颈癌患者时,采用腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术,取得了较好的效果,可以避免出现伤口感染的情况,最大限度地恢复患者的直肠功能和膀胱功能,安全性较高,临床应用价值显著。

参考文献

[1]刘显维,杨炳.腹腔镜下保留双侧盆腔神经宫颈癌根治术的临床优势研究[J].现代医药卫生,2018,34(13):2018-2021.

[2]帅淼,王春兰,朱滔,等.腹腔镜下两种宫颈癌根治术式对患者术后生活质量的影响比较[J].中国现代医生,2017,55(34):62-65.

[3]权丽丽,刘艳,曲丽霞.腹腔镜下保留神经宫颈癌根治术的近期疗效[J].现代肿瘤医学,2017,25(21):3490-3493.

[4]刘长青,李宁宁.保留盆腔自主神经的宫颈癌根治术对宫颈癌患者术后性功能、膀胱及直肠功能的影响[J].浙江创伤外科,2017,22(1):113-115.

[5]石磊.探讨腹腔镜下宫颈癌根治术与开腹手术治疗早期宫颈癌的临床效果对比[J].中国现代药物应用,2016,10(21):16-17.

[6]王小燕,朱慧芬,高贵花,等.保留盆腔神经对宫颈癌患者术后生存质量的影响[J].安徽医药,2016,20(6):1154-1155.

[7]杨丽,马彩玲,叶远征等.腹腔镜下宫颈癌根治术治疗早期宫颈癌的Meta分析[J].现代妇产科进展,2014,23(12):983-986.

[8]孙琴花,易蓉,杨丹.腹腔镜下宫颈癌根治术的近期疗效及患者预后的影响因素分析[J].癌症进展,2016,14(5):497-499.

[9]刘玲,张晨,刘志杰.宫颈癌根治性子宫切除术中保留神经功能的研究进展[J].中国临床研究,2016,29(2):269-272.

[10]张侠.腹腔镜保留盆腔神经的宫颈癌根治术的观察及护理[J].中国实用神经疾病杂志,2015,18(2):133-135.