高脂血症属于常见病,脂肪代谢异常或转运异常令血浆中一种脂质或数种脂质超出正常范围,是导致疾病发生的主要原因[1-3]。高脂血症属于动脉粥样硬化病理基础,可诱发心脑血管病变,提高冠心病以及脑梗死等心脑血管疾病的发生率[4-6]。临床多在确诊高脂血症后,将他汀类药物作为首选治疗药物,可抑制人体肝脏合成胆固醇的限速酶轻甲基戊二酞辅酶A还原酶活性,继而降低患者的肝内胆固醇合成量,加快肝内的低密度脂蛋白受体合成速度,让肝脏摄入并清除血浆中低密度脂蛋白胆固醇,发挥理想的降脂效果[7-9]。但他汀类药物应用期间,有一定概率发生不良反应。此次研究主要分析他汀类药物不良反应与老年高脂血症中医证型的相关性,报道内容如下。

1资料与方法

1.1临床资料

2021年4月到2022年4月,选取200例老年高脂血症患者为研究对象,患者均应用他汀类药物治疗,积极运用中医学理论对患者辨证分型并进行分组,其中痰浊中阻型患者40例,脾肾阳虚型患者40例、阴虚阳亢型患者40例、肝肾阴虚型患者40例、气滞血瘀型患者40例,设为痰浊中阻型组、脾肾阳虚型组、阴虚阳亢型组、肝肾阴虚型组、气滞血瘀型组。痰浊中阻型组:男25例,女15例;年龄61-79岁,平均(70.45±4.29)岁。脾肾阳虚型组:男24例,女16例;年龄61-80岁,平均(70.61±4.32)岁。阴虚阳亢型组:男28例,女12例;年龄62-78岁,平均(70.79±4.35)岁。肝肾阴虚型组:男27例,女13例;年龄62-79岁,平均(70.92±4.36)岁。气滞血瘀型组:男26例,女14例;年龄61-80岁,平均(60.83±4.34)岁。五组资料有比较价值但无比较差异(P>0.05)。

纳入标准:(1)患者年龄超过60岁;(2)患者的血脂检查支持高脂血症这一诊断结果;(3)患者的临床资料完整;(4)患者具有他汀类药物的应用适应症。

排除标准:(1)患者合并未有效控制的高血压疾病;(2)患者服用药物期间发生严重创伤;(3)患者服用药物期间因多种原因进行外科手术;(4)患者合并严重心脑血管疾病。

1.2方法

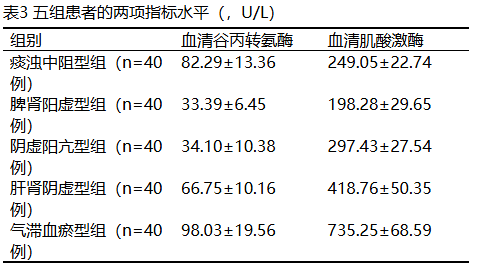

(1)不良反应发生情况,统计患者的不良反应发生总例数,包含胃肠道反应、周围神经障碍、精神抑郁三项,结合患者的辨证分组进行统计比较。(2)患者的指标水平,统计患者的血清谷丙转氨酶、血清肌酸激酶水平,通过血清谷丙转氨酶水平明确患者是否发生肝细胞损伤,若血清谷丙转氨酶检出值不小于正常上限值的三倍,则代表患者发生肝细胞损伤;通过血清肌酸激酶水平明确患者是否发生肌无力、肌痛等肌肉疾病,若血清肌酸激酶检出值不小于正常上限值的十倍,则代表患者发生肌肉疾病。

1.3统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件分析,计量资料采用t检验,计数资料采用X²检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1患者的不良反应发生情况统计

200例患者中,有118例患者发生不良反应,不良反应发生率是59.00%。胃肠道反应患者共计70例,周围神经障碍患者共计28例,精神抑郁患者共计20例。详见表1。

2.2五组患者的不良反应发生情况

气滞血瘀型组患者的不良反应发生例数多于肝肾阴虚型组、痰浊中阻型组、脾肾阳虚型组、阴虚阳亢型组,有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

2.3患者的两项指标水平统计

气滞血瘀型组患者的血清谷丙转氨酶水平高于痰浊中阻型组、肝肾阴虚型组、阴虚阳亢型组、脾肾阳虚型组,有统计学意义(P<0.05);气滞血瘀型组患者的血清肌酸激酶水平高于肝肾阴虚型组、阴虚阳亢型组、痰浊中阻型组、脾肾阳虚型组,有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

3讨论

他汀类药物是常用降脂药物,具有良好的降血脂作用,可有效预防心脑血管不良事件发生率[10-11]。该类药物属于化学制剂,存在一定幅度作用,长期应用有一定概率诱发不良反应。结合不良反应类型可发现,他汀类药物的不良反应较多,包含胃肠道反应、周围神经障碍、肝功能损伤与肌肉疾病等[12-14]。其中肝功能损伤、肌肉病变是十分严重的不良反应,若不能早期发现并进行有效治疗,不良反应持续加重,还可诱发难以预料的不良情况,最终对患者生命造成威胁[15]。所以,必须积极分析他汀类药物的不良反应发生情况。中医学认为,高脂血症发病和肝肾脾功能具有密切关系,属于“痰浊”与“血瘀”等范畴。此次研究结果显示,五组患者的不良反应发生例数、血清肌酸激酶水平、血清谷丙转氨酶水平存在鲜明差异。

综上可知,他汀类药物不良反应与老年高脂血症中医证型具有相关性,需临床高度重视,早期识别不良反应高危患者,早期有效预防。