创伤性骨关节炎为临床常见疾病,以中老年群体为高发人群,表现为关节疼痛、活动功能障碍等,往往是因骨化、关节软骨退化变形、继发性软骨增生等[1]。髋关节创伤性骨关节炎患者常用治疗方式包括保守治疗、关节清理术、关节置换等。全髋关节置换为髋关节创伤性骨关节炎最佳治疗方式之一,有助于预防并发症,缩短卧床时间,尽早下床活动,促进恢复[2]。在该术式治疗中,手术入路对手术安全性、治疗效果产生一定影响。后外侧入路满足手术基本需求,然而,局部肌肉存在较大创伤,康复周期长。而前外侧入路是以微创理念为基础形成,有效弥补了后外侧入路中关节功能恢复慢、创伤大等不足[3]。本文选取近年来(2019年11月-2020年11月)82例患者为对象进行研究,探究不同手术入路全髋关节置换术临床疗效,为临床实践提供理论依据。

1资料与方法

1.1 一般资料

以髋关节创伤性骨关节炎患者82例为对象,研究时间为2019年11月-2020年11月,分为参照组41例与研究组41例。参照组,男21例,女20例;年龄41-76岁,平均年龄(50.23±10.64)岁;7例患者为单纯髋关节脱位,23例患者为股骨颈骨折,11例患者为髋臼骨折。研究组,男22例,女19例;年龄42-75岁,平均年龄(50.17±12.45)岁;8例患者为单纯髋关节脱位,21例患者为股骨颈骨折,12例患者为髋臼骨折。纳入标准[3]:以有关诊断标准为依据,存在活动受限、行动跛行、关节疼痛等症状,确诊疾病;资料齐全;认知正常;具备手术适应症;ASA麻醉风险Ⅰ-Ⅲ级,全身状况能耐受手术风险;均熟知本次研究,并表示自愿参加;依从性良好。排除标准:心胸等重要器官功能障碍;手术不耐受;依从性差;恶性肿瘤非稳定期或存在病理性骨折;患有帕金森症(病)严重程度足以增加跌倒的可能性或危及康复;患有严重痴呆症或其他精神疾病,干扰结果评估者;近三个月内发生过急性心肌梗塞者;正在参与其他药物或器械临床试验者;合并控制不良的凝血性疾病者。两组患者一般资料对比分析,差异P>0.05。

1.2方法

所有实施全髋关节置换治疗,研究组患者应用前外侧入路治疗,实施全麻操作,指导患者保持仰卧位体位,将大粗隆肩尖部作为中心,股骨端充分暴露,在髂前上棘作切口,长度为7-10cm,将阔筋膜、张肌筋膜,对股外动脉动脉探查,并暴露,使用拉钩将内外侧肌肉牵拉,采用顺时针方向,将关节囊切开,股骨头、截骨块取出,移除拉钩,髋关节内收,股骨暴露,将股骨头取出,取人工假体植入。使用X线透视,确定安装合格以后,对关节活动性、假体稳定性进行测试。常规冲洗,取引流管放置,关闭伤口。

参照组应用后外侧入路治疗,实施全麻操作,保持侧卧位体位,将股骨大转子作为中心,在后外侧作切口,长度为10-15cm,皮肤、组织逐层切开,臀大肌、阔筋膜完全显露,实施钝性分离操作、切开操作,使用摆锯将股骨颈截断,取出股骨头,充分显露髋臼,安装髋臼假体、内衬,使用髓腔锉实施扩髓处理,安装骨柄假体,使用X线透视,确定安装合格以后,对关节活动性、假体稳定性进行测试。常规冲洗,取引流管放置,关闭伤口。

观察患者的恢复情况,在术后2天拔管,观察患者体征变化,监测心率、血压等指标,使用抗生素治疗。

1.3疗效观察

详细统计两组患者的手术时间、术中出血量、住院时间,进行对比分析。评估疼痛程度,使用VAS量表综合评估。对比两组患者关节活动度,分别在术前、术后3个月进行评估。对比分析。使用Harris[7]评估治疗前、治疗后的髋关节功能,满分100分,分数越低表示功能越差;随后,评估患者治疗前、治疗后的生活自理能力,评估量表是Barthel量表,共0-100分,分数越高,患者的自理能力越强。最后,评估患者生活质量,使用SF-36量表综合评估,满分为100分,分数越高,生活能力越好。

1.4统计学处理方法

使用SPSS 20.0分析,包括计数资料、计量资料,分别应用X2检验、T检验,应用%、±表示,P<0.05,表示统计学意义存在。

2结果

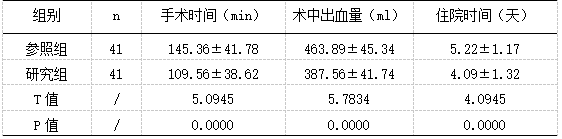

2.1两组患者手术情况比较

研究组手术时间、术中出血量、住院时间均优于参照组,P<0.05。如表1所示。

表1:两组患者手术情况比较(x̄±s)

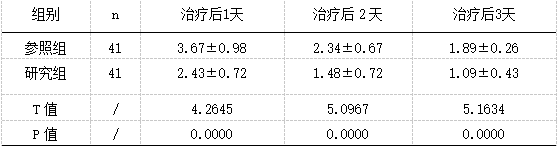

2.2两组患者疼痛程度比较

研究组患者治疗后1天、2天、3天的疼痛评分均低于参照组,差异P<0.05,有统计学意义。如表2所示。

表2:两组患者疼痛程度比较[(x̄±s)分]

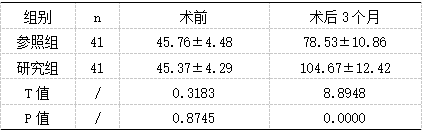

2.3两组患者膝关节主动活动度比较

研究组治疗后膝关节活动度优于参照组,差异P<0.05,有统计学意义。如表3所示。

表3:两组患者膝关节主动活动度比较(x̄±s)

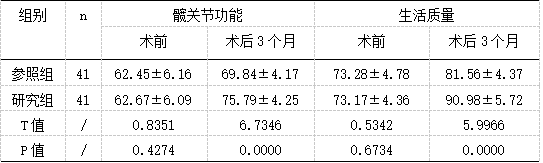

2.4两组患者髋关节功能、日常生活能力比较

2.4两组患者髋关节功能、日常生活能力比较

两组患者术后3个月髋关节功能评分、日常生活能力评分比较,研究组(75.79±4.25)、(90.98±5.72)更优,P<0.05。如表4所示。

表4:髋关节功能与日常生活能力评分比较[(x̄±s)分]

2.5两组患者生活质量比较

2.5两组患者生活质量比较

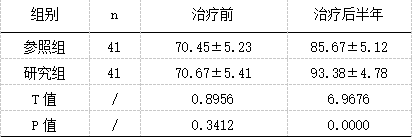

研究组治疗后半年的生活质量评分明显更高,与参照组比较,差异P<0.05,统计学意义存在。如表5所示。

表4:两组患者生活质量比较[(x̄±s)分]

3讨论

3讨论

近年来,随着老龄化社会严重,老年人伴随钙质流失现象,在出现轻微创伤以后,极易引起骨关节炎,特别是大关节,如髋关节。研究数据表明,髋关节创伤性骨关节炎患者数量逐渐增多,其有效治疗成为临床研究的重点[4]。全髋关节置换术属于人工关节置换术,使用人工假体对股骨脱臼部分进行固定,将固定关节取代,若治疗效果好,患者的髋关节疼痛、功能等,均可最大程度恢复。大量临床实践表明[5],全髋关节置换术优点较多,缩短手术时间,术后创伤很小,同时还可减少术中出血量,且有助于髋关节功能恢复[6]。全髋关节置换术可采用后外侧入路、前外侧入路,其中后外侧入路可满足临床需求,然而,治疗过程中需切换髋关节周围肌群,具有较大创伤,且术后髋关节脱位发生率增加,对于中老年人而言,延长术后的卧床时间,下肢深静脉血栓、压疮等并发症发生率增加[7]。前外侧入路是采用肌间隙入路,暴露髋关节时无需将髋关节周围肌群切断,可缩短术后恢复时间,降低因长期卧床引起并发症发生率。另外,前外侧入路治疗中,保持仰卧位体位,对于需实施气管插管、合并基础性疾病患者而言,更易于术中透视、麻醉诱导。本次研究结果可见,研究组手术时间、术中出血量、住院时间低于参照组,P<0.05。研究组患者治疗后1天、2天、3天的疼痛评分均低于参照组,差异P<0.05。表明前外侧入路可有效减轻术后疼痛,缩短治疗时间,且创伤小,减少术中出血量。

另外,研究结果可见,研究组治疗后膝关节活动度优于参照组,差异P<0.05。两组患者治疗后3个月髋关节功能评分、日常生活能力评分比较,研究组更优,P<0.05。前外侧入路可降低髋关节周围组织损伤,有效保护关节后肌群、关节囊,不仅可降低术后疼痛,还有利于早期康复,改善预后效果。有学者[7]选取全髋关节置换术患者为对象,应用不同入路治疗,分别是前外侧入路、后侧入路治疗,结果可见,前外侧入路组患者手术时间、术中出血量、术后疼痛评分均优于后侧入路治疗组,与本次研究结果保持一致。

综上所述,髋关节创伤性骨关节炎患者在全髋关节置换治疗中采用前外侧入路治疗,具有显著治疗效果,减少术中出血量,改善髋关节功能,提高生活自理能力,促使生活质量有效改善。

参考文献

[1]蒋艳琼,吴威甫,张晓,等.不同入路全髋关节置换术术后早期平衡及本体感觉的临床研究[J].实用医院临床杂志,2020,17(2):168-171.

[2]李坛,张旭辉,夏磊,等.不同入路全髋关节置换术治疗强直性脊柱炎合并髋关节强直[J].实用中西医结合临床,2020,20(5):29-30.

[3]李洪波.不同入路全髋关节置换术对组织损伤及早期临床疗效的影响[J].临床医学工程,2020,27(4):435-436.

[4]吴琴明,杨文峰.DAA入路全髋关节置换术治疗股骨颈骨折的临床研究[J].浙江创伤外科,2020,25(2):270-272.

[5]赵文志.前入路与后外侧入路全髋关节置换术治疗老年股骨颈骨折患者的效果比较[J].中国民康医学,2020,32(17):140-141.

[6]贺文南.直接前侧入路与后外侧入路全髋关节置换术治疗股骨颈骨折患者的早期临床效果比较[J].中国民康医学,2020,32(7):38-39.

[7]李永旺,何荣丽,张谦,等.仰卧位直接前入路与后外侧入路全髋关节置换的比较[J].中国组织工程研究,2020,24(18):2848-2854.