慢性鼻窦炎作为一种鼻腔黏膜的慢性炎症性疾病,导致该疾病发生多由于急性鼻窦炎没有得到及时或彻底的治疗使其进展为慢性鼻窦炎。疾病发生后患者通常会存在流脓涕,鼻塞,头面部肿胀以及嗅觉减退或丧失等,部分患者存在头晕,乏力等症状,影响患者日常工作以及生活。慢性鼻窦炎患者通常存在鼻息肉,加重患者病情。针对慢性鼻窦炎鼻息肉需要积极采取手术治疗,通过开放鼻窦将鼻息肉切除,能够有效改善患者自身病症,但由于鼻内镜手术治疗后患者存在鼻腔黏膜炎症反应。因此在鼻内镜手术治疗后同样需继续加强关于患者的抗炎,抗水肿治疗[1]。鼻喷激素作为目前慢性鼻窦炎鼻息肉手术后的治疗方法之一,能够有效降低患者术后鼻腔的炎症情况,改善患者鼻腔通气功能,提高临床治疗效果,帮助患者实现疾病预后。基于此,研究纳入医院2020-01至2021-12行鼻内镜手术治疗的80例慢性鼻窦炎鼻息肉患者为研究对象,对鼻喷激素可实践性价值进行分析。

1资料与方法

1.1临床资料

选择医院2020-01至2021-12治疗的80例慢性鼻窦炎鼻息肉患者,将其均分为研究组与对照组,各40例。对照组男/女28/12,年龄22-69岁,平均年龄(42.36±2.45)岁,病程3-10年,平均病程(6.36±2.41)年。研究组男/女27/13,年龄23-70岁,平均年龄(42.41±2.46)岁,病程3-11年,平均病程(6.38±2.39)年。对比两组临床资料数据不存在统计学差异,具有可比性。研究符合医学伦理要求且参与研究患者对本次治疗方法,流程,内容有基础性认知,自愿参与其中。纳入标准:符合《慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南(2018)》[2]相关诊断内容;年龄≥18岁;视听交流能力正常;临床治疗完整。排除标准:严重精神障碍者;合并支气管哮喘存在鼻部外伤者;严重脏器功能损伤者;存在药物禁忌证;凝血功能异常;拒绝医学观察。

1.2方法

针对参与本次研究的所有患者均采取基础性治疗,给予患者血糖,血脂,血常规监测,进行心电图,肝肾功能检查等,无异常后为患者开展治疗。

对照组,实施鼻内镜手术治疗,治疗过程中为患者进行全身麻醉,保持患者平卧位姿势,利用美国美敦力公司的动力系统将患者鼻腔息肉组织及时切除,并结合患者病情切除钩突,开放筛泡,将前组筛窦切除解放后组筛泡,将蝶窦板切除,开放蝶窦,将患者上颌口自然口扩大后开放额隐窝,清除窦腔以及窦口内部的微生物以及代谢物,避免对正常结构造成损伤,对患者鼻腔黏膜保留,减少创伤,手术结束后利用高分子膨胀海绵及时进行鼻腔止血,膨胀海绵需要在手术结束后48小时取出,手术结束后给予患者抗感染,鼻腔冲洗治疗,保持患者自身水电解质平衡以及酸碱平衡。

研究组,采用鼻内镜术+鼻喷激素治疗,鼻内镜手术操作与对照组一致。鼻喷激素治疗:使用糠酸莫米松鼻喷雾剂[50μg*60揿]喷鼻治疗,1次/d。连续治疗3个月。

1.3观察指标

对比两组临床效果、鼻腔通气功能指标以及血清指标以及并发症发生率。

临床疗效:治疗后患者流脓涕,鼻塞,头面部肿胀以及嗅觉减退或丧失症状完全消失为显效:患者流脓涕,鼻塞,头面部肿胀以及嗅觉减退或丧失症状明显缓解为有效。不符合显效与有效判定为无效。治疗有效率=(显效+有效)例数/总例数*100%

鼻腔通气功能:分别在两组患者治疗前以及治疗后利用鼻声反射仪检查患者鼻腔最小横截面积(NMCA)、鼻腔容积(NCV)、鼻腔最小横截面至前鼻孔距离(DCAN),应用前鼻压测压器测定鼻气道阻力。

血清指标:分别在两组患者治疗前以及治疗后采集患者外周静脉血5ml,离心处理后利用ELISA检测血清白介素-5(IL-5)、白细胞介素1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平。

并发症发生率:记录两组患者在治疗过程中存在的并发症,常见的并发症包括鼻粘膜水肿,轻微头痛,嗅觉失灵等。

1.4统计学分析

SPSS19.0软件版本,计量数据:均数±标准差,t检验;计数资料:百分比,χ2检验。统计学意义以(P<0.05)表示。

2结果

2.1两组临床疗效对比

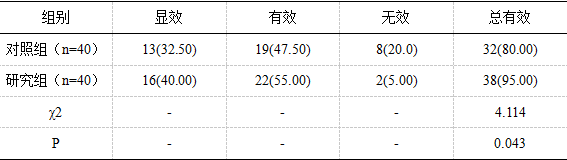

研究组治疗总有效率95.00%高于对照组80.00%(χ2=4.114,P<0.05)见表1

表1两组临床疗效对比(%) 2.2两组鼻腔通气功能比较

2.2两组鼻腔通气功能比较

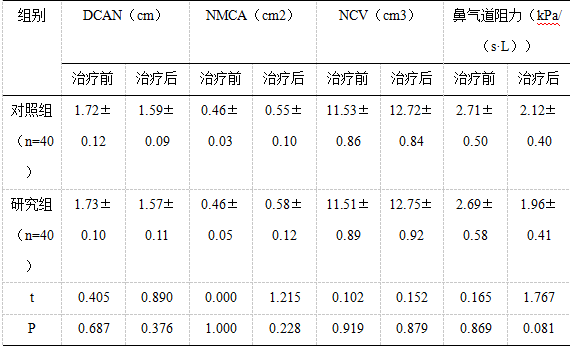

治疗前、后两组患者DCAN、NMCA、NCV、鼻气道阻力指标差异不显著(P>0.05),治疗后,研究组指标DCAN、鼻气道阻力低于对照组,NMCA、NCV指标高于对照组差异无统计学意义(P>0.05)见表2

表2两组鼻腔通气功能比较(x̄±s) 2.3两组血清指标比较

2.3两组血清指标比较

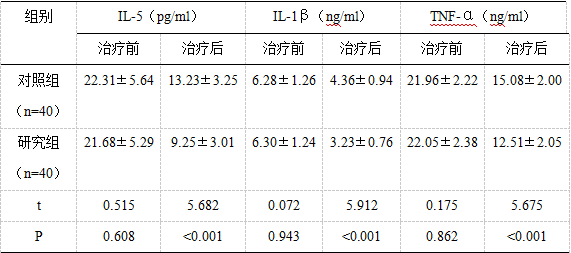

治疗前,两组血清指标差异可忽略(P>0.05),治疗后,研究组IL-5、IL-1β、TNF-α指标低于对照组(t=5.682/5.912/5.675,P<0.05)见表3

表3两组血清指标比较(x̄±s) 2.4两组并发症比较

2.4两组并发症比较

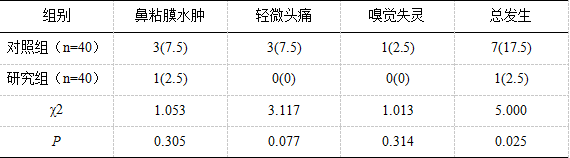

研究组发生1例鼻粘膜水肿,占比2.50%,对照组鼻粘膜水肿、轻微头痛、嗅觉失灵共计7例,占比17.50%研究组更低(χ2=5.000,P<0.05)见表4

表4两组并发症比较(%) 3结论

3结论

慢性鼻窦炎鼻息肉作为临床常见疾病,患者发病后通常以鼻塞,流鼻涕,面部肿胀为主,病程通常在12周以上,主要是由于患者急性鼻窦炎发病后未能根治,进而导致鼻腔受到炎症刺激,出现鼻息肉等疾病。导致该疾病的发生因素较多,例如患者免疫力低下,遗传因素,过敏反应以及药物不耐受等情况,这些均会造成患者出现慢性鼻窦炎,进而伴随鼻息肉发生。手术治疗作为慢性鼻窦炎鼻息肉常见的治疗方式,通过手术将鼻息肉切除,能够进一步改善患者鼻腔通气功能,由于手术结束后,患者鼻腔黏膜存在炎症刺激,不利于患者术后恢复。这种情况下需要在手术结束后积极为患者开展后续的治疗工作[3]。

鼻喷激素是临床耳鼻喉科患者疾病治疗的重要方式之一,常见的激素类药物包括糠酸莫米松鼻喷雾剂,作为糖皮质激素类药物,属于鼻腔专用。在应用过程中,其抗炎作用较强,能够有效抑制变态反应,进而降低炎症介质的产生,阻止炎症细胞炎症因子的释放,以此降低炎症刺激,对于提高慢性鼻窦炎鼻息肉患者鼻内镜治疗效果有显著价值。分析此次研究结果,发现研究组临床治疗总有效率高于对照组,而且患者鼻腔通气功能明显优于对照组,治疗后患者鼻腔血清炎症指标低于对照组。糠酸莫米松鼻喷雾剂在应用过程中能够利用改善患者血管通透性,从而降低患者鼻腔组织出现黏膜水肿等情况,能够加快患者鼻腔黏膜的恢复,提高患者黏膜内部纤毛功能。慢性鼻窦炎鼻息肉的生通常受到多种因素影响,疾病发生过程中与多种炎症因子表达存在重要关联。其中IL-5作为趋化因子,针对嗜酸性粒细胞前体细胞进行增殖分化,继而导致患者鼻腔黏膜炎症加剧,增加黏膜损伤[4]。IL-1β为促炎因子患者机体反应以及机体免疫调节过程中。TNF-α属于促炎症活性的细胞因子能促进炎症浸润。内镜手术治疗的同时为患者采取鼻喷激素治疗,能够减轻患者鼻息肉术后的炎症,减少炎症因子释放,降低炎症因子对鼻腔黏膜产生的损伤,以此帮助患者恢复健康。与此同时,对比两组患者疾病治疗过程中的并发症发生率,研究组患者并发症发生率更低,这种情况说明在鼻内镜手术治疗后实施鼻喷激素治疗效果更好,并发症更少,更加具有安全性。全垂铖报道中针对慢性鼻窦炎鼻息肉实施鼻内镜手术治疗的同时,给予鼻喷激素治疗效果进行研究,结果发现采用鼻喷激素治疗的患者组血清IL-5、IL-1β、TNF-α指标有效降低,相较于常规治疗,临床效果更理想。这一研究结果与本次部分研究结论具有一致性,除此之外,本次研究中针对鼻喷治疗后患者鼻腔通气功能进行研究,发现通过鼻喷激素治疗同样可以改善患者鼻腔通气功能,对于改善患者疾病预后有显著价值。

综上所述,鼻喷激素治疗鼻内镜术后慢性鼻窦炎鼻息肉患者,能够从整体上提高手术疗效,改善患者鼻腔通气水平,降低患者机体炎症表达,而且并发症发生率较低,具有较高安全性,值得临床实践。

参考文献:

[1] 段文良,彭丽晶,朱立新.鼻内镜术后采用鼻喷激素治疗慢性鼻窦炎鼻息肉的临床效果观察[J].贵州医药,2021,45(05):782-784.

[2] 慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南(2012年,昆明)[J].中国医刊,2013,48(11):103-105.

[3] 茅金金.鼻内镜术后鼻喷激素治疗慢性鼻窦炎鼻息肉的效果探讨[J].中国医药科学,2020,10(06):284-287.

[4] 王雅堂,杨见明,许海艳.鼻内镜手术联合糖皮质激素浸润对慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者远期疗效及鼻功能的影响[J].中国现代医学杂志,2020,30(10):87-91.