自然分娩虽然是更符合生理特性的分娩方式,但如果孕妇存在产科合并症或难产,则要采取剖宫产来协助产妇完成分娩。随着医疗及麻醉技术的发展进步,剖宫产已经成为挽救产妇及围产儿的重要产科手术。在选择切口时,临床有纵切口与横切口两种方式,其中后者在耻骨联合上做切口,术后形成的瘢痕会被衣服遮盖,相对更为美观。同时还具备了切口张力小、疼痛轻、对腹部组织影响小等优点,因此被临床广泛采用。尽管如此,术后腹部切口感染依旧是需要注意的问题,该并发症的出现不仅会增加产妇痛苦,延长其住院周期,与此同时还会带来更高的经济花费。因此,如果通过改进术式,降低术后并发症发生率,成为临床关注的热点问题。有研究指出,横切口术后不需要缝合皮下脂肪层,这能减少缝线的异物刺激作用及对皮下脂肪的切割作用。同时,由于产妇术后多采取坐位,受重力作用影响,脂肪组织会自然对合,这都有助于促进切口愈合。本次研究就该操作的实际应用价值展开探究,现将汇报展示如下。

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象为2021年2月—2022年2月在医院接受横切口剖宫产分娩的300例产妇,将常规缝合皮下脂肪层设为对照组,未开展该项操作设为研究组,各150例。对照组年龄、孕周分别为22—39(29.41±2.86)岁、36—42(39.11±0.87)周;研究组年龄、孕周分别为21—38(29.38±2.94)岁、37—42(39.07±0.89)周。纳入标准:(1)单胎、足月妊娠;(2)存在剖宫产手术指征;(3)无麻醉禁忌症;(4)对本次研究充分知情后签署同意书。排除标准:(1)合并严重内科疾病;(2)凝血功能异常患者;(3)认知障碍,无法配合研究;(4) 妊娠合并肥胖,两组一般资料无差异,P>0.05,可比。科室以新技术开展方式,医务科批准本次研究。

1.2方法

所有产妇均接受横切口剖宫产术,术中断脐后应用头孢唑啉钠预防感染(头孢过敏者用克林霉素磷酸酯),采用腰硬联合麻醉。腹部皮肤切口随机取Pfannenstiel切口(耻骨联合上缘2cm处正中皱襞弧形切口)或Joel-Cohen切口(髂前上棘连线下3cm处横行切口)长约10+cm,在切口中心处切开皮下约2-3cm长,向两侧顿性分离脂肪层,在切口中心切开腹直肌前鞘约3-4cm长,向两侧顿性分离腹直肌前鞘与切口等长,将切口上缘筋膜提起并将筋膜与腹直肌粘着部分剪开约3cm,顿性分离腹直肌,将暴露的腹膜提起后剪开小口,向两侧顿性撕开后进入腹腔,行子宫下段横切口取出胎儿胎盘,干纱布擦净宫腔,用0号可吸收缝线分两层将子宫肌层及浆膜层连续缝合,检查无出血,用3/0可吸收缝线连续缝合腹膜,0号可吸收线间断缝合腹直肌及连续缝合腹直肌前鞘,后予0号可吸收线间断缝合皮下脂肪,最后用3/0可吸收缝线连续皮内缝合皮肤。缝合皮肤前需认真将皮下脂肪层渗液及积血清理干净,若发现活动出血情况,高频电刀电凝止血。对照组采取上述完整方式操作,研究组剔除皮下脂肪层缝合操作,让其自然对合。两组术后均合理应用抗生素预防感染。

1.3观察指标

(1)手术指标,统计两组手术时间、切口疼痛时间、术后血性恶露持续时间及住院时间。(2)切口愈合共分三级,切口表面整齐切无红肿渗液等不良反应判定为愈合良好,为II/甲愈合,其例数/总人数表示愈合有效率;切口出现轻微炎症反应但无渗液及化脓情况为II/乙愈合;丙级愈合表现为切口渗液或化脓,后续需进行清创处理。(3)血常规,应用全自动血细胞分析仪测定手术前后白细胞计数(WBC)、中性粒细胞(NE)、中性粒细胞比率(NE%)(4)并发症,包括切口感染、皮下脂肪液化、皮肤红肿及皮下硬结等。

1.4统计学处理

采用SPSS21.0处理,计量资料、计数资料分别采用(x̄±s)、百分比表示,前者行t检验,后者行卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组治疗指标比较

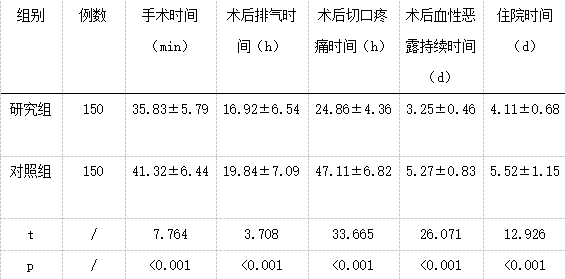

总结表1信息,研究组手术时间、术后排气时间、术后恶露持续时间及住院时间更短,P<0.05。

表1 两组治疗指标比较(x̄±s) 2.2两组切口愈合情况比较

2.2两组切口愈合情况比较

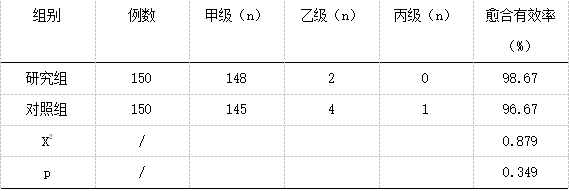

总结表2信息,两组切口愈合有效率无差异,P>0.05。

表2 两组切口愈合情况比较 2.3两组血常规比较

2.3两组血常规比较

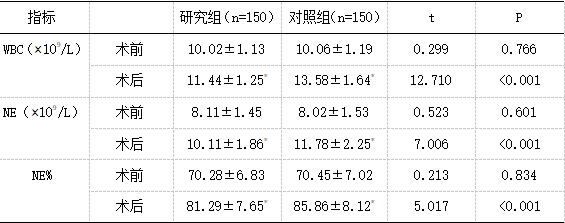

总结表3信息,两组血常规指标水平无差异,P>0.05;术后,两组WBC、NE、NE%均上升,研究组变化幅度更小,P<0.05。

表3 两组血常规比较(x̄±s) 注:与术前比较,*P<0.05。

注:与术前比较,*P<0.05。

2.4两组并发症发生情况比较

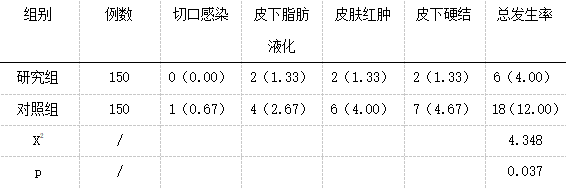

总结表4信息,研究组并发症发生率更低,P<0.05。

表4 两组并发症发生情况比较[n(%)] 3讨论

3讨论

在开放三胎政策的社会背景下,医院收治的产妇不断增多。多数情况下,自然分娩是临床更推荐的分娩方式。这是由于经过软产道挤压的新生儿能将肺间质里积存的羊水排出,同时自然分娩的婴儿身体行动协调能力要更好。对于产妇来讲,自然分娩后子宫可以快速复原,出奶也更快。但如果产妇遭遇难产或妊娠期间出现相关并发症,临床会选择剖宫产来协助产妇完成分娩,保障母婴安全。但临床也存在部分无适应证选择剖宫产的产妇,阴道分娩自然有诸多好处,但其会引发剧烈疼痛。同时,随着麻醉及医疗技术的发展进步,剖宫产术安全性大大提高。医疗服务理念的发展让护理质量也进一步提高,更优质的护理服务也降低了剖宫产术后并发症发生风险。综合上述因素,就出现剖宫产率不断上升的局面。

剖宫产术有着悠久的历史,其被认为是所有外科手术中最早的手术之一。17世纪开始第一次有了关于剖宫产明确资料记录,但由于未缝合子宫切口,产妇在术后25d就死亡了,因此当时剖宫产术应用受到了很大的限制。至19世纪70年代,意大利产科医生对一例佝偻病孕妇实施了剖宫产术,虽然术后患者恢复速度很慢,但也能让产妇免于死亡,这是剖宫产术临床应用的一大进展。在之后的几年时间内,马克思·桑格首创保守性剖宫产术这一革命性术式,其不仅保障产妇安全分娩,还成功保留子宫,手术安全性大大提高。至上世纪初期,子宫下段剖宫产术的出现让剖宫产发展史更进一步,保守性剖宫产术也逐渐被其所取代。1988年,以色列医师有对子宫下段剖宫产术进行改进,术中通过撕开组织来降低对神经血管的损伤,这能为术后组织快速愈合创造有利条件。同时由于不缝合腹膜,对皮下组织全层只缝合2—3针,这能减少粘连及瘢痕形成,促进切口更快愈合。该手术顺应了人体生理学与解剖学特点,因此被认为是最可能全球化的标准术式。

随着剖宫产术术式的发展进步,了解各种剖宫产优缺点,有着非常重要的意义。下腹部纵切口是应用频率较高的切口方式,该形式切口能大大降低手术操作难度,同时手术视野暴露充分。如果遇到紧急情况,比如母婴安全受到威胁时,可选择该切口进行手术。但其存在的缺点也显而易见,由于术后与切口平行的腹直肌活动较多,这容易牵拉切口,加重疼痛。同时皮肤张力线是按照横行方向排列的,与皮肤张力线垂直的切口会将胶原纤维切断,这不仅不利于切口愈合,还容易形成瘢痕,降低美观性。皮肤横切口有Pfannenstiel切口和Joel-Cohen切口两种,其位置均较低,受到的张力小,因此切口易于愈合。同时切口选在人体下腹自然皱褶,术后疤痕容易被遮盖,拥有更强的美观性。在开腹时,采取的撕拉法能让血管、神经完整的保留下来,这能降低术中出血量。在过去,术中缝合皮下脂肪层是必要操作,但如果缝合不当,容易出现皮下死腔、皮下脂肪缺血等不良情况,这会延缓术后康复速度。大量的实践研究表明,不进行皮下脂肪层缝合有着多种好处。术后产妇通常在镇痛处理下,可在较短时间内下床活动,此时腹壁受到重力作用自然下垂,这能免除缝合脂肪层必要。同时由于未使用缝合线,可有效避免异物刺激引发的炎症反应,也能避免对脂肪层缝合过紧引起的缺血、脂肪液化情况。在不缝合脂肪层的情况下,伤口炎性渗出更少,这能抑制肉芽组织增生,这能防止瘢痕过度增生影响美观。但要注意的是,凡事有利就有弊,相比于纵切口,术野暴露相对更差。如果切口过短,还可能因皮梗阻而影响到胎儿顺利娩出。一旦出现切口组织挫伤,也可能影响到产妇术后康复。另外,对于肥胖产妇来讲,由于脂肪层较厚,渗液较多,在不缝合脂肪层情况下,切口愈合较差。本次研究中两组分别跳过缝合皮下脂肪层这一操作与采取缝合皮下脂肪层后,研究组手术指标更优,切口愈合有效率更高,并发症发生率更低(P<0.05),这些结果都提示在横切口术中可通过不缝合皮下脂肪层来促使产妇术后尽快恢复健康。血常规化验通常可用于辅助疾病诊断,临床医师通过解读血常规数据变化,可初步了解患者身体状况。正常成年人每升血液中会含有一定数量的血细胞,如果相关指标发生变化,人体就可能出现某些疾病。手术虽然能治疗疾病,但其也存在创伤性,因此可能会对人体相关指标造成一定影响。本次研究还显示,术后研究组各血常规指标水平波动幅度更小(P<0.05),这表明在不缝合皮下脂肪层情况下,手术对机体影响更小,这能为产妇术后尽快康复创造有利机体条件。随着研究进展,Pfannenstiel切口和Joel-Cohen切口,其采用的钝性分离法可以降低组织损伤,这能更好的保留皮下脂肪中的两侧腹壁浅层血管、神经,从而有效减少术中出血及术后皮肤感觉障碍的发生。同时术后产妇切口能更快、更好的愈合,这能降低感染发生风险,因均属于横切口,故存在术野暴露差、胎头娩出困难等问题。因此,在具体分娩过程中,临床可依据产妇实际情况,选择合适的切口来降低手术造成的损伤,确保产妇术后尽快康复。

综上,对采取横切口剖宫产术的产妇来讲,不缝合皮下脂肪层好处更多,包括缩短手术时间、降低术后并发症发生率及缩短住院时间等,该项操作值得推广。