无张力疝修补术是目前临床治疗疝气的常用方式,相关研究表明,这种手术方式可以减少对组织的损伤,且术后并发症发生率较低。今年俩,老龄化趋势的发展,以及小儿群体的增多,使得腹股沟疝的发病率显著提升,同时增加了无张力疝修补术的开展次数[1],有研究提出,手术开展期间辅以科学的护理,更有助于巩固预后,为手术的安全提供保障。为此,本次研究以我院行无张力疝修补术的腹股沟疝患者为例,分析优质护理的干预价值。

1一般资料与方法

1.1一般资料

自我院接受无张力疝修补术的腹股沟疝患者作为此次的观察对象,共计48例参与此次研究,研究时段:2023.03-2023.12,并依据随机法行分组处理,设置组别为对照组、观察组。

对照组:患者男13例,女11例,年龄范围:47岁-78岁,平均(64.32±2.31)岁。

观察组:患者男12例,女12例,年龄范围:46岁-77岁,平均(64.25±2.10)岁。

以上患者的资料对比p>0.05,无显著差异。

1.2方法

对照组:常规护理:整个围术期均行生命体征密切监测,详细记录,如有异常,告知医生处理;术前根据手术需求,做好准备工作;术中配合医生,开展相关医疗操作;术后叮嘱注意事项,如有并发症发生,及时告知医生处理[2]。

观察组:优质护理:(1)术前护理:经通俗易懂的言语向患者耐心阐述有关于腹股沟疝气的相关知识,并向患者讲述开展无张力疝修补术的必要性以及该手术的预后,并分享成功案例,帮助患者增强信心;向患者讲述术前需要配合做好的准备工作,协助患者完成相关的术前准备,确保手术顺利进行;定期病房消毒,开窗通风,为患者提供良好的居住环境,规避感染风险(2)术中护理:调控室内温湿度,冲洗液、输送液提前加温,加强手术室空气消毒,并落实手卫生工作;术中保暖,预防应激反应,必要时播放舒缓音乐,降低患者耐心压力;密切监测生命体征,详细记录(3)术后护理:评估患者疼痛程度,结合实际需求,开展情绪疏导、药物镇痛等诸多干预手段;根据患者胃肠功能的改善情况以及机体需求,酌情为患者调整饮食结构,确定饮食量,降低胃肠压力,且摄入的食物需要保证清淡性、易消化性,重视膳食纤维、维生素以及优质蛋白的摄入,禁烟酒;安抚腹部,补充膳食纤维,预防便秘,必要时遵医嘱应用开塞露,避免腹内压提升;定期协助患者翻身,按揉受压处,预防褥疮;协助患者翻身、排痰,做好口腔清洁,预防肺部感染;进食前,抬高床头,膝关节屈曲,预防误吸;定期更换敷料,保证无菌性,降低感染率,且观察有无渗血渗液等情况情况;湿毛巾热敷下腹部,必要时行导尿处理[3-4]。

1.3观察指标

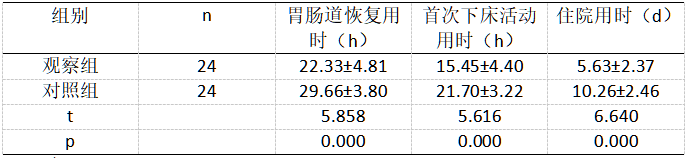

恢复用时:包括胃肠道恢复用时、首次下床活动用时以及住院用时。

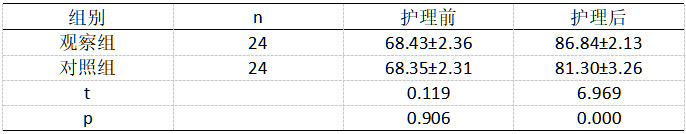

生活质量评分:利用SF-36量表进行评估,涉及维度:生理、心理、躯体以及社会,满分共计100分,得分越高越好。

1.4统计学分析

选取统计学软件SPSS25.0中的卡方与t检验处理文中数据,结果p<0.05,数据统计学意义显著。

2结果

2.1 恢复用时

详见表一所示,恢复用时,观察组的各用时均较短,与对照组相比差异显著(p<0.05)。

表一 恢复用时(x̄±s)

2.2 生活质量评分

2.2 生活质量评分

如下表二所示,生活质量评分,护理前对比无明显差异(p>0.05),护理后观察组的评分更高,与对照组相比差异明显(p<0.05)。

表二 生活质量评分(x̄±s)

3讨论

3讨论

腹股沟疝是普外科常见疾病,也是发生于腹股沟区域的一种疾病,依照发生的类型,可将其分成斜疝、直疝两种,并表现出包块、腹部绞痛、恶心呕吐等,如病情得不到妥善的控制,可诱发肠梗阻、血肿等,威胁患者的生命安全。虽然目前经手术治疗,可以极大程度提升治愈效果,但是手术造成的疼痛以及伴有的风险因素,如缺乏科学的护理干预,难以保障预后,遂护理干预十分必要。经本文研究可知,观察组的干预价值优于对照组,差异显著,P<0.05,说明优质护理的干预价值优于常规护理,分析原因:优质护理的内容贯穿于整个手术过程中,可从改善患者的负性情绪、提升依从性入手,降低患者术中应激反应,并通过术中为患者营造良好的诊疗环境,降低患者的感染几率,确保手术顺利进行,再通过术后的诸多预防性手段,将并发症的发生率降至最低,并辅以饮食、运动干预等,增强患者的体质,促进患者机体康复。

综上所述,行无张力疝修补术的腹股沟疝患者适宜推行优质护理,以便获取较高的预后价值。

参考文献

[1]陈德芳,苏志明.腹股沟疝应用充填式无张力疝修补术治疗的效果分析[J].中国医药指南,2024,22(24):113-116.

[2]耿艳芸.优质护理在腹股沟疝患者无张力疝修补术中的应用效果分析[J].中国社区医师,2024,40(10):134-136.

[3]赵明裕,姜蕊.围手术期护理干预对无张力疝修补术患者胃动素的影响[J].医疗装备,2024,37(05):124-126.

[4]吴云珍.个体化护理对无张力疝修补术治疗腹股沟疝老年患者术后恢复及生活质量的影响[J].中国医药指南,2024,22(07):10-14.