随着国家“双减”政策的落地,教学的重点必将回归到课堂。思维导图的构建,不仅有利于教师的教,更有利于学生的学。思维导图的构建可以让原本平淡枯燥的内容变得生动形象,让原本庞大、混杂、零散的知识或信息汇集在一张图上,形成一个个知识体系,让学生一目了然,明白知识与知识之间的内在联系,从而实现更好的理解和记忆。通过思维导图可以把大量复杂的信息资料进行“梳理”和“压缩”,把原本杂乱无章的内容变得有序,让人能迅速掌握内容与内容之间的逻辑关系,增强逻辑思考力。

一、在新授课过程中,老师以提出问题的方式让学生构建思维导图,有利于学生对知识的记忆和掌握。

老师根据学生身心发展的规律,结合物理课堂教学的需要,提出不同层次的问题,让学生在真实的情景中经历分析问题、解决问题的两个重要环节,从而构建本节课需要掌握的知识体系,有利于学生对知识的思考与理解,从而增强学生学习的积极性与自信心。

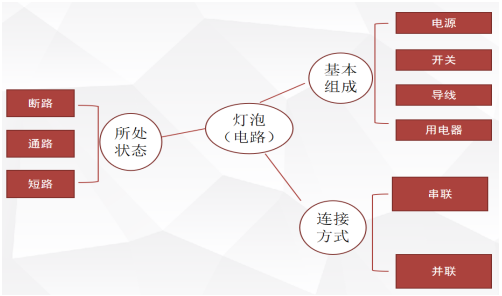

课例:13.2电路的组成与连接方式

在黑板上放一个小灯泡老师:如何让小灯泡亮起来?学生:将干电池用导线将灯泡连起来。

老师:现在我让一位学生上讲台进行连接,大家注意观察,灯泡能否亮起来,是否存在一些问题?

学生:灯泡亮起来了,但不会熄灭。

老师:如何改进?

学生:加多一个开关对它进行控制。

老师:加了开关之后,可以很好控制灯泡的开与关,满足日常需求,这就是一个简单的电路;请同学们根据上面所做的实验归纳一下电路的基本组成应该包括什么?

学生:电源、导线、开关以及用电器(电路的基本组成)

老师:现在给你两个小灯泡你如何让它们亮起来?

学生:将它们串在一起,将它们并在一起。

老师:现在我找两位同学上来对灯泡进行不同的连接,看是否能让灯泡亮起来,同时闭合与断开开关有什么现象出现?

学生:两种方法都能使灯泡亮起来,但开关的作用不一样。

老师:也就是说电路的连接方式有多少种?

学生:两种老师:同学们的分析非常正确,电路的连接方式有两种:串联与并联。(电路的连接方式)

老师:开关的作用是否一样?

学生:不一样,在串联电路中任意一个开关都可以控制整个电路让所有的灯泡都不亮;并联电路中,支路开关只能控制它所对应支路的灯泡,而干路开关却可以控制整个电路中的所有灯泡。(串、并联电路中开关的作用是不一样的)

老师:将串联电路中的某一个开关断开,同学们观察到什么现象,灯泡是否发光?为什么?

学生:灯泡不发光,因为电路断开了。

老师:我们将这一种情况称为断路;现在我将开关闭合,灯泡发光了,是因为电路接通了,称为通路。现在我用一根铜线将灯泡两端连接起来,请同学们观察灯泡是否发光?为什么?

学生:没有发光。老师:这种情况叫做短路。电路所处的状态:断路、通路、短路。

二、在复习过程中,老师以简单的思维导图作为引导,通过提出问题的方式让学生将知识点加以呈现,从而构建完整、详细的思维导图,促进学生对物理知识的深入理解。

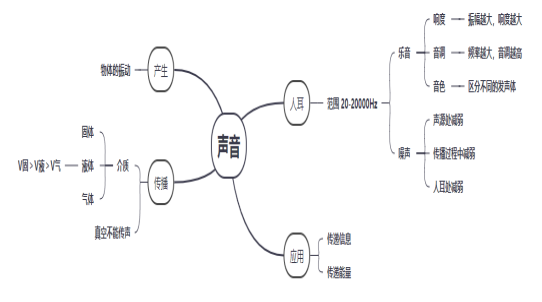

思维导图的构建可以引发学生的深入思考,让学生把所学知识联系到一起,通过层级方式明确各知识点之间存在的关系。课例:第二章 声音与环境

老师:声音是如何产生的?

学生:由物体振动产生。

老师:声音的传播需要什么?

学生:介质

老师:传播声音的介质包括什么?

学生:固体、液体和气体

老师:它们的传播速度是否一致,有怎样的规律?

学生:不一样,固体>液体>气体

老师:声音在哪里是不能传播的?

学生:真空

老师:声音在传播过程中遇到障碍物会出现什么现象?

学生:声音会被反射回来,从而形成回声。

老师:声音传到人耳处,人是否将所有声音都接受到?

学生:不是,频率在20-20000Hz的声音人才可以接受到。

老师:人接受到的声音给人的感觉是否全部都一样?

学生:不是,乐音(振动有规律)和噪声(振动没有规律)。

老师:乐音三要素及其影响因素?

学生:乐音三要素:音调、响度和音色。

音调与频率有关:频率越大,音调越高;频率越小,音调越低。 响度与振幅有关:振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。 老师:如何减弱噪声? 学生:在声源处;在传播过程中;在人耳处。 老师:人们如何利用声音? 学生:利用声音传递信息;传递能量。

课堂教学不再是教师一个人的独角戏,高效的课堂教学应以学生为核心,老师根据班级学生的个性特点,创设不同的问题,满足班级学生的需求,让每位学生都有学习的内容,思考的机会,提升的空间。学生在学习过程中通过思维导图的构建,可以让思维更清晰,知识的联系更加直观,学习的效率更高。

参考文献:

[1]郭美华.思维导图在初中物理教学中的有效使用.中学物理教学参考[J].2016.(14):72-73.

[2]寇玉平.新课改背景下初中物理课堂有效教学的设计探索.智力[J].2023.(18):103-106.

[3]王星.提高初中物理教学有效性的策略探析.中学物理教学参考[J].2023.(03):36-37.