颅内动脉瘤破裂(RIA)属于临床中较为常见且多发的一种脑血管疾病,患者病情的分级越高,发病率及致死率也越高[1]。尤其是高分级颅内动脉瘤破裂患者,病情进展速度较快,对患者的生命健康安全造成了严重的影响[2]。基于此,本院此次研究了不同时机介入治疗高分级颅内动脉瘤破裂患者的临床效果分析,下面进行数据报告分析。

1. 资料与方法

1.1 临床资料

研究时间:2019.05~2020.05;研究例数:60例,按照介入治疗时间,分为早期治疗组和晚期治疗组,30名人员为一组。早期治疗组男女患者分别为16、14例;55岁为最小龄,76岁为最大龄,均值(65.52±9.34)岁。观察组男女患者分别为18、12例;56岁为最小龄,77岁为最大龄,均值(66.54±9.36)岁。本研究数据统计分析软件选择SPAA22.0,结果具备对比意义,可进行后续研究。纳入标准:(1)所有患者经CT和血管造影检查证实为高分级颅内动脉瘤,并且瘤体有破裂情况发生;(2)充分认识此次研究的重要性,对知情同意书进行了自愿签署。排除标准:(1)终末期疾病患者;(2)精神不正常及认知存在障碍的患者。

1.2方法

早期治疗组发病24内进行介入治疗,延期治疗组发病24-72小时进行介入治疗。

完善术前准备,并对所有患者进行全身麻醉,然后经股动脉穿刺造影置入6F导管鞘,把造影导管送到颈内动脉或者椎动脉上颈段,选择最为理想的动脉瘤显影角度,使其得以清晰显示,确定动脉瘤的位置、形态、大小瘤颈方向关系之后,全身肝素化。经导管鞘将6F导引管置入,连接轴导管系统,运用高压生理盐水进行冲洗。在导引导管送到患侧颈内动脉或者椎动脉,在达到第2颈椎水平,按照动脉瘤形态、大小,优选微导管,在路径图下,通过运用导管和微导丝,将微导管头一端送到动脉瘤腔,并将其调整为最合适的位置,通常置于动脉瘤体的近1/3-1/2处,按照动脉瘤形状及大小,运用不同型号电解或者水解脱微弹簧圈等介入材料,经造影证实为,颅内动脉瘤致密栓塞及载瘤动脉通畅。在退出导管及动脉鞘之后,进行压迫止血,然后进行消毒敷料加压包扎,并在手术后严密监测患者的各项生命体征。

1.3观察指标

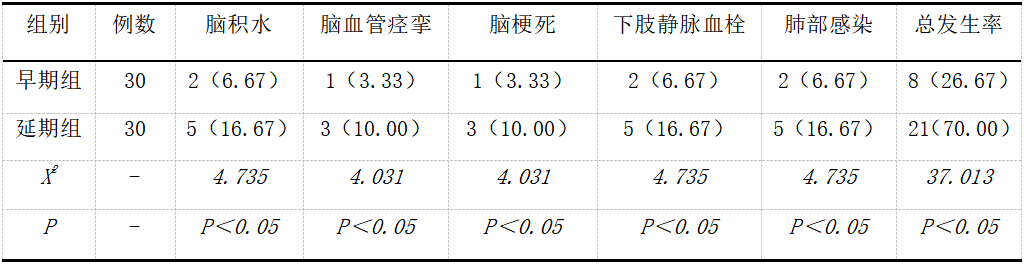

(1)观察对比早期和延期治疗组患者并发症发生率,主要指标包括脑积水、脑血管痉挛、脑梗死、下肢静脉血栓及肺部感染。

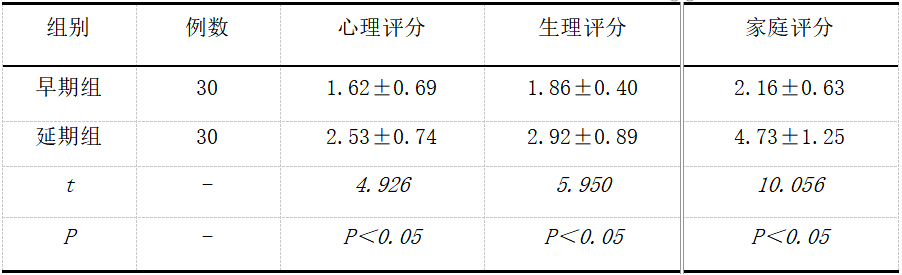

(2)通过采用生活质量指标(DLQi)调查表,评定患者的生活质量评分,共包含生理、心理及家庭三个维度,共30分,分数越高,表明患者生活质量越差。

1.4统计学分析

利用SPSS22软件对搜集到的数据进行统计分析,连续性数据资料用(x̄±s)表示,以t检验;非连续性资料用(%)表示,采用x2检验。疗效有关因素运用多因素Logistic进行回归分析,P<0.05有意义。

2. 结果

2.1对比并发症发生率

并发症发生率比对,早期治疗组总发生率显著低于晚期治疗组(P<0.05)。见下表。

表1对比并发症发生率[n(%)]

2.3对于不同时机介入治疗后的生活质量评分

早期治疗组的生活质量指标(DLQI)评分明显低于晚期治疗组(P<0.05)。见下表。

表2对于不同时机介入治疗后的生活质量评分(分,x士s)

3、讨论

高分级颅内动脉瘤患者生存率较低,且预后差,临床通常会进行保守治疗[3]。但是伴随着医学技术的进步,当前治疗颅内动脉瘤破裂患者,最常用的方法为介入治疗,但因高分级颅内动脉瘤患者情况严重,对介入治疗的时机存有争议,这主要是因治疗时机不同,产生的临床治疗效果也有差异,因此选择适宜的治疗时机尤为重要。而早期积极介入治疗,可在一定程度上改善患者预后,减少并发症的发生,并且于患者而言,创伤较小且风险低。在本次研究中,按照介入治疗时间,分为早期治疗组和晚期治疗组,30名人员为一组。并发症发生率比对,早期治疗组总并发症发生情况显著低于晚期治疗组(P<0.05)。同时早期治疗组的生活质量指标(DLQI)评分明显低于晚期治疗组(P<0.05)。

综上所述,通过对高分级颅内动脉瘤破裂患者,实施不同时机介入治疗,发现早期介入治疗效果更为理想,具有临床推广和应用得价值。

参考文献:

[1]孙若水.介入治疗时机对Hunt-Hess高分级颅内动脉瘤破裂治疗效果的影响[J].医药前沿,2017,7(29):86.

[2]黄梓雄,林亨,梁远生,等.低Hunt-Hess分级颅内动脉瘤破裂出血患者血管内介入栓塞时机选择[J].神经损伤与功能重建,2021,16(8):482-484.

[3]陈加涛,张健,孙桂良,等.破裂颅内动脉瘤介入治疗后早期持续腰大池引流的临床应用[J].中国现代药物应用,2013,7(18):19-21.