融合教育也称全纳教育,自1994年联合国教科文组织在“世界特殊需求教育大会”上发表的《萨拉曼卡宣言》中首次提出融合教育(inclusive education)的概念后,融合教育就迅速成为引领世界教育发展的主流趋势。学前融合教育是指让有特殊需要的0-6岁儿童和其他正常儿童一起接受学前教育机构提供的保育和教育[1]。学前融合教育是融合教育体系的重要组成部分,是建设融合社会,实现全民教育的基础工程[2]。早在80年代,我国本土化的特殊教育领域已经萌发了与西方融合教育十分相似的随班就读教育实践。经过四十余年的发展,融合教育在我国已进入质量提升的深化发展阶段。我国学前融合教育作为学前教育和特殊教育的交叉学科,起步较晚,发展势头不足,现有研究多从学前融合教育发展现状及提升策略入手,缺乏大数据视角下的整体分析。因此,本文通过对近二十年我国学前融合教育相关文献进行梳理,尝试借助知识图谱的可视化分析,揭示学前融合教育领域的研究热点和发展态势,试图为今后该领域的研究提供相应的信息支持。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

在中国知网(CNKI)中以“学前融合教育”或者“幼儿融合教育”为主题词进行文献检索,时间跨度为2002年1月1日——2022年12月31日,共检索出中文文献705篇,手动删除会议综述、报刊等无效文献后,最终获得有效文献562篇作为本次分析的样本。

(二)研究方法

本研究采用美国德雷塞尔大学陈超美教授及其团队研发的CiteSpace6.1.R3可视化软件作为研究工具,通过绘制近二十年我国学前融合教育相关研究的科学知识图谱,用表格、图谱以及曲线等形式对该领域的研究热点进行直观展示及分析。

二、研究结果

(一)文献时间分布分析

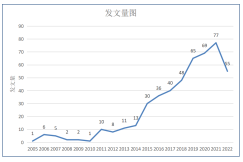

从总体发文趋势来看,我国学者对学前融合教育的研究始于2005年,前期发文量较少,自2014年起发文量持续上升并于2021年达到峰值。这一发展态势与我国自2014年开始陆续出台的一系列特殊教育法律法规紧密相关。总体来说,我国学前融合教育研究起步较晚,发展速度较慢,研究深度有待进一步提升。

图1 2005—2022年我国学前融合教育研究发文数量年度分布图

(二)核心作者情况分析

在Citespace6.1.R3中,将作者作为分析对象绘制出核心作者共现知识图谱(见图2),共有296位作者82条连线,网络密度为0.0019,表明该研究领域大部分研究者处于独立研究状态,少数研究者之间的合作以2-3人的小范围合作为主,尚未形成联系紧密的学术合作群。根据普赖斯定律对核心作者的界定,通过计算得出发文量在2篇以上的作者界定为学前融合教育领域的核心作者,该领域的核心作者包括周念丽、季兰芬、孙玉梅、曹漱芹、刘敏等人。对核心作者进一步分析后发现,核心作者主要来自教育领域且特殊教育方向居多,学科背景单一,缺乏跨领域的合作研究。

图2 近二十年我国学前融合教育研究核心作者共线知识图谱

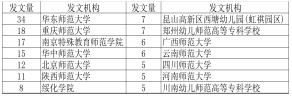

(三)核心研究机构分析

从机构发文量统计表(见表1)可知,华东师范大学发文34篇位居首位。发文量排名前十位的核心机构中有12所是师范院校,由此可见,师范院校是学前融合教育的核心研究机构。从核心发文机构共线知识图谱可知,北京师范大学教育部与华东师范大学教育部存在着紧密的联系,但发文机构之间的整体合作关系不够密切,未形成核心发文机构群,各机构之间科研合作有待进一步加强。

表1 机构发文量统计表

(四)基于关键词聚类的研究热点分析

利用Citespace6.1.R3对搜集到的562篇相关文献进行关键词分析,得到323个关键词节点和409条连线,运用LSI算法对323个关键词进行知识图谱的聚类分析,共得到14个聚类标签(见图4),聚类模块值(Q)=0.8479,Q≧0.3表明聚类结构显著,平均轮廓值(S)=0.9662,s≧0.7,说明聚类结果可信,因此该关键词聚类结果具有一定的显著性和可信性。

图4 近二十年我国学前融合教育研究关键词聚类图谱

根据关键词聚类图谱以及每个聚类下的标签整理后发现,我国学前融合教育研究热点主要集中在以下四个方面:

1.学前融合教育现状研究

这一研究主题涉及到的关键词有学前融合教育、策略、困境等。近年来,我国大力倡导融合教育,相关政策法规不断完善,推广学前融合教育的可行性、必要性以及学前融合教育的重要作用已被诸多研究者证实,但是我国学前融合教育现状却不容乐观,主要表现为立法保障缺乏,社会整体接纳度不够,区域发展不均衡,幼儿教师融合教育素养不高,支持系统欠佳,特殊儿童在普通托幼机构中的适应状况不理想。针对我国学前融合教育中存在的诸多困境,部分研究者通过介绍欧美发达国家的融合教育理念和实践经验,以期对我国开展学前融合教育有所启发[3]。还有的研究者从我国实际国情出发,探讨本土化的学前融合教育实践模式[4]。在融合教育安置上,我国研究者更倾向于多元化的安置模式[5],部分融合幼儿园经过不断实践形成了以完全融合、部分融合、反向融合为主的幼儿园融合教育模式。

2.学前融合教育中儿童的发展研究

这一研究主题涉及到的关键词包括特殊幼儿、同伴交往、游戏干预等。自融合教育提出以来,让特殊需要儿童与正常儿童一起在普通学校中接受普通教育的安置方式对两类儿童的积极作用已被很多研究证实。研究者通过实证研究表明学前融合教育不仅可以改善特殊儿童的专注行为、提高课程参与度,减少问题行为,提升沟通技能[6],还可以促进普通幼儿自我效能感和学习主动性的发展,提升普通幼儿理解他人的能力,激发亲社会行为[7]。对学前融合教育背景下普特幼儿的同伴交往进行研究发现,特殊需要幼儿接纳水平和社会关系水平显著低于普通幼儿,在班级中所处的同伴网络地位不高,对班级中人际关系资源的控制程度较低[8]。为了促进特殊儿童的发展,一些学者采用游戏法、奥尔夫音乐法、绘本阅读等干预方法对自闭症儿童、听障儿童、发育迟缓儿童等特殊需要儿童进行干预并取得了一定成效,在被研究的特殊需要儿童中以自闭症儿童居多,听障儿童次之,其他障碍类型儿童较少甚至没有。

3.学前融合教育中教师发展研究

这一研究主题涉及到的关键词有师资培养、师范教育、素质要求等。学前教师融合教育素养是制约学前融合教育实施和推广的主要因素。有研究表明,学前教师普遍存在融合教育素养缺失的问题,主要表现在融合教育理念不足,专业知识匮乏,专业技能及获得支持的能力亟待提升。具体到融合教育素养的各个维度,又表现出专业理念较高,专业知识和技能欠缺的显著不均衡性。有研究表明,学前教师融合教育素养主要受从教经验、专业背景以及幼儿园性质三个因素影响,其中融合教育教学与实践是影响学前教师融合教育素养的主要因素[9]。师资队伍建设研究一直是学前融合教育的一个热点议题,学前融合教育的发展对学前教师提出了新的培养要求,要求他们既是具备幼教和特教知识和技能的“复合型”人才,又是具备多种专业技能和操作能力的“实践型”人才[10]。在职前教师培养上,一方面普通师范院校应加大学前融合教育课程开设力度,增加融合教育实践课时比例,在幼儿园教师资格考试中加入一定比例的特殊教育内容[11]。另一方面,特殊教育学校应增设学前融合教育专业,开展学科+特教的方式培养专门的学前融合教育人才。在职后教师培养上,应该充分利用自学、在职培训、外出学习等多种培训方式,增加多元评估、行为干预、差异教学等技能性培训内容,切实提高学前教师融合教育专业知识和专业技能。

4.学前融合教育支持系统研究

这一研究主题涉及到的关键词有支持系统、态度、医教结合等。要实现真正的融合,并不是简单地将特殊需要儿童安置在普通教育环境中,还需要同时提供系统性的综合的持续的支持和相关服务[12]。研究者指出,全社会应该树立开放与包容的态度,健全学前融合教育法律法规,联合幼儿园、社区、家庭、残联、医疗及康复机构,坚持政府主导、各方参与,形成全社会共同支持特殊教育的强大支持系统[13]。利益相关者对学前融合教育的态度是学前融合教育领域的热点议题。已有研究中最多的是教师对学前融合教育以及特殊儿童的态度,普通儿童及普通儿童家长的态度研究则较少。梳理相关文献后发现,幼儿教师的融合教育态度分为积极、中立、消极三种水平。幼儿教师对特殊儿童的接纳程度受特殊儿童残疾类型、自身融合教育素养、特殊儿童接触经历、所获得的社会支持等方面的影响。研究者通过对比特殊儿童家长和普通儿童家长的态度后发现,特殊儿童对学前融合教育的态度普遍比较积极,普通儿童家长的态度受地区、经济发展水平、认知等方面的限制而有所差异。刘晓红对河南省15所城市幼儿园家长调查后发现,家长对学前融合教育的接纳度总体较高,但对相关概念和法律意识的接纳度较低[14]。普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳尚处于较低水平,且普通幼儿的接纳态度受普通幼儿及特殊需要儿童自身特点的影响。

三、我国学前融合教育研究的不足

(一)本土化的学前融合教育体系薄弱

融合教育作为舶来品,滋生于国外特有的价值观念的土壤之中。研究者虽然论证了在我国实行学前融合教育的可行性和必要性,但是如何将融合教育理念与我国本土的文化观念相结合,如何建立诊断、评估、安置、评价为一体的特殊需要儿童安置制度,如何基于教育学、社会学、管理学、卫生学等跨领域多学科的角度构建适合我国国情的学前融合教育理论和实践体系是目前我国学前融合教育亟待解决的问题。

(二)研究主题单一,研究深度不够

学前融合教育相关研究主题单一,主要集中在上述四个方面,家园社共育、融合班级课程设置、教学质量评价以及特殊儿童的诊断评估等方面的研究较少。特殊需要儿童能否从学前融合教育中受益,关键取决于融合教育能否提供满足其特殊需求的干预策略,目前我国学前融合教育研究中缺乏具有大量科学研究和实践结果支撑的循证研究,如同伴榜样、嵌入式教学、社会工作、图片沟通等干预策略的实证研究较少,融合教育中特殊需要儿童的社交质量、学业成就水平等方面的研究还没有系统开展,这些都需要我国研究者进行更加深入细致的研究。

(三)研究对象及研究范围有待进一步扩充

目前我国学前融合教育的理论研究较多,实证研究逐渐增加,实证研究中主要涉及的研究对象为普通幼儿教师和特殊儿童,普通儿童以及普通儿童家长的研究教少。所涉及到的特殊儿童中,以自闭症儿童、听障儿童、智障儿童、发育迟缓儿童为主,肢体障碍儿童、学习障碍儿童、多重残疾儿童以及天才儿童涉及较少。研究范围以地区研究居多,全国范围内的研究数据较少,现有的地区中以东部沿海地区和经济发达城市的研究居多,边远地区、贫困山区等处境不利地区的学前融合教育研究匮乏。

四、研究展望

综上所述,我国学前融合教育研究已经取得了诸多成果,但仍然有许多值得继续深入思考和探讨的地方。具体而言,首先,应该将融合教育理念与我国本土的文化观念相结合,建立诊断、评估、安置、评价为一体的特殊需要儿童安置制度,构建适合我国国情的学前融合教育理论和实践体系。其次,要深化研究内容,充实研究成果,加强家园社合作研究、融合教育课程设置研究、教学质量评价研究以及特殊儿童干预研究等方面的研究,加强学前融合教育领域的研究深度与广度。再次,拓展研究区域,关注我国少数民族地区、偏远山区、贫困地区等处境不利地区的学前融合教育实施现状及面临的问题。增加样本数量,从现有的班级研究、地区研究扩大到全国范围内的研究。最后,扩大研究对象的范围,加强对学习障碍儿童、肢体残疾儿童、多重残疾儿童的关注及循证研究,提高研究的可推广性,推动学前融合教育研究全面深入开展。

参考文献

[1]周念丽.学前融合教育的比较与实证研究[M].上海:华东师范大学出版社,2008:1

[2]左瑞勇,王纬虹.全纳教育视野下幼儿教师专业素养的缺失与提升[J].中国特殊教育,2008(06):8-13.

[3]秦婉,肖非.美国学前融合教育发展概况、特点及其对我国的启示[J].现代特殊教育,2019(11):75-80.

[4]李伟亚.普通幼儿园有特殊教育需要儿童的在园生存现状[J].学前教育研究,2011(12):34-40.DOI:10.13861/j.cnki.sece.2011.12.008.

[5]赵梅菊,肖非.完全融合与多元安置:美国特殊儿童安置模式的争论[J].比较教育研究,2016,38(11):98-103.DOI:10.20013/j.cnki.ice.2016.11.016.

[6]季兰芬.学前听障儿童融合教育中混龄活动的开展[J].现代特殊教育,2020(23):24-26.

[7]魏寿洪.自闭幼儿融合教育的个案研究[J].中国听力语言康复科学杂志,2007(06):56-58.

[8]宁亚飞. 5-6岁普通幼儿对特殊需要幼儿的接纳态度及其干预研究[D].华东师范大学,2018.):3-9.

[9]张丽莉,刘新学.学前融合教育教师专业素养调查研究[J].教育理论与实践,2022,42(08):32-35.

[10]张世英.我国学前融合教育师资培养现状的分析与思考[J].现代特殊教育,2018(22):44-47.

[11]周春艳.学前教育专业大学生融合教育素养的培养:困境和对策[J].现代特殊教育,2017(04):55-59.

[12]苏雪云,金永欢,王小慧.美国小学阶段自闭谱系障碍儿童融合教育支持体系[J].基础教育,2016,13(02):104-112.

[13]王智云.学前融合教育中的家园共育[J].学前教育研究,2018(12):67-69.

[14]刘晓红,邓宇超.城市家长对学前融合教育的接纳度[J].学前教育研究,2018(11):27-39.