代谢物潴留、电解质、水、酸碱代谢失衡等症状为慢性肾衰竭常见表现,疾病类型为进行性慢性疾病,继而诱发其他系统病变,具有一定损害性、危害性。临床现有常规治疗具有一定效果,但费用较高,加之不良反应以及心理压力的出现,增加治疗难度【1】。中医认为为肾风等疾病范畴,现本文中将以中医辨证疗法进行临床实践,并以对比实验原理验证临床疗效及价值,详见下文。

1资料与方法

1.1一般资料

本研究择取2022年1月--2023年1月期间在我院治疗的90例慢性肾衰竭患者为研究对象。其中,慢性肾功能衰竭1期患者16例,慢性肾功能衰竭2期患者38例,慢性肾功能衰竭3期患者20例,慢性肾功能衰竭4期患者16例。为患者讲解研究目的后,按照1:1随机分为研究组、对照组。研究组45例(男性26例,女性19例),年龄范围为43-75岁,平均年龄(60.13±4.13)岁。对照组45例(男性25例,女性20例),年龄范围为 44-75岁,平均年龄(59.89±4.37)岁。两组患者年龄、性别等差异P>0.05,具可比性。

1.2诊断标准

(1)中医辨证标准

依据相关文献中医辨证对慢性肾衰竭及临床得出,五个中医证型(肺脾气虚证、脾肾气虚证、气阴两虚证、肝肾阴虚证、脾肾阳虚证)【2】。基于此,本研究各证型辩证标准如下:

面色苍白、萎黄、疲乏无力、周身水肿,并伴有不同程度的口淡不渴、大便溏薄、尿泡沫多,且舌淡红、有齿痕、舌胖大边、苔薄白,脉细弱为肺脾气虚证;腰有酸痛、浮肿、疲倦乏力,并伴有不同程度的大便溏薄、夜尿多、尿频,且舌质程淡红、边有齿痕、苔薄白、脉细为脾肾气虚证【3】;腰膝腿软、五心躁热、头晕耳鸣、少气乏力,并伴有不同程度的盗汗自汗、大便干结、尿少色黄,且舌暗淡有瘀斑(点)或淡红、胖大边有齿痕,少苔偏干,脉沉细或细数而无力为气阴两虚证;形瘦神疲、口干咽燥、目干涩或视物模糊,并伴有不同程度的眩晕、耳鸣、潮热盗汗、腰酸、五心烦热、小便黄赤、大便干结,且舌红、少苔而干或舌苔黄腻、脉沉、弦细带数为肝肾阴虚证【4-5】;面色㿠白或黎黑、少气懒言、畏寒肢冷,并伴有不同程度的精神萎靡、口淡不渴、喜热饮、纳少、腹胀、小便清长或不利、夜尿增多、大便溏泄,且舌淡胖苔白滑、脉沉弱或沉细为脾肾阳虚证。

(2)西医诊断标准:

Scr 为133~177μmol/L,Ccr为50~80 mL/min为慢性肾功能衰竭1期临床分期标准;Scr 为>177~442μmol/L,Ccr20~<50mL/min为2期;Scr为>442 ~ 707μmol/L,Ccr为10~<20mL/min为3期;Scr>707μmol/L,Ccr<10mL/min为4期,尿毒症期

1.3 纳入标准

中医辨证符合临床诊断标准,为患者讲解实验目的后,均表示愿意配合参加。

1.4 排除标准

自身患有重度营养不良患者,全身性感染患者,恶性肿瘤类疾病患者,伴有高血压、心力衰竭以及肝部病变患者,妊娠期、哺乳期患者。

1.5方法

两组患者均实施常规治疗。常规补充维生素及叶酸。并针对患者病症进行对症给药,如酸中毒者,予口服大黄苏打片以纠酸;贫血者,予注射促红细胞生成素纠正贫血等[5-6]。研究组在此基础上采用中医辨证方式进行治疗【6】。辩证用药:肺脾气虚证,予防己黄芪汤合五皮散;脾肾气虚证,予参苓白术散加土茯苓、六月雪、积雪草;气阴两虚证,予沙参麦冬汤合六味地黄汤;肝肾阴虚证,予大补阴丸加减;脾肾阳虚证,予温脾汤加减【7】。中药每日1剂,水煎取300ml,分早晚两次温服,每次150ml。中药饮片由我院中药房提供,由煎药房煎取。以7天为1个疗程,两组均治疗8个疗程。

1.6观察指标

1.6.1 疗效指标:临床总有效率、中医证候积分。

1.6.2 安全性指标:不良反应发生率。

1.7疗效评定标准:

临床控制:中医临床症状、体征消失或基本消失,中医证候积分改善率大于或等于90%,;显效:临床症状消失,中医证候积分改善率大于70%且小于 90%;有效:临床症状疾病消失,中医证候积分改善率大于30%且小于70%;无效:临床症状无改善,中医证候积分改善率低于30%。中医证候积分改善率计算公式(尼莫地平法)=(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分×100%【8】。

中医证候积分评定,依据中脾肾气虚证之证候分级量化表施行。根据患者症状轻重程度,分别记0、2、4、6 分且积分越高,说明病情越重。

1.8统计学分析

数据处理和分析采用SPSS 23.00软件。计量资料用均数±标准差(x̄±s)表示,计数资料用百分百(%)表示,两组差别对照采用T、X2检验。两组对照若P﹤0.05,提示差异有统计学意义。

2结果

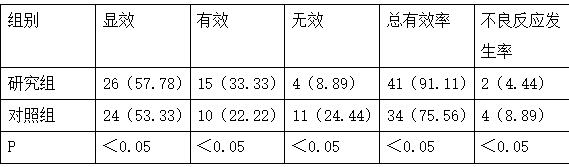

2.1两组临床总有效率比较

治疗后,研究组临床总有效率为91.11%(41/45),对照组临床总有效率为75.56%(34/45)。研究组临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结果见表1。

表1两组患者临床疗效比较(x̄±s,n=45) 2.2两组患者治疗前后中医证候积分比较

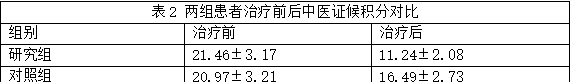

2.2两组患者治疗前后中医证候积分比较

表2显示,治疗前,两组患者中医证候积分比较差异无统计学意义,具有可比性。治疗后,两组患者中医证候积分均较治疗前明显降低(P=0.034)。与对照组相比,研究组患者的中医证候积分的改善更显著(P=0.029)。

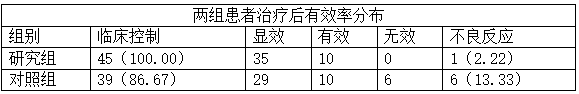

2.3安全性指标

表3显示,研究组不良反应发生率为4.44%(2/45),对照组不良反应发生率为8.89%(4/45)。研究组不良反应发生率低于对照组,其差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者不良发生反应率比较 3讨论

3讨论

肾劳、溺毒、癃闭、关格为中医辨证慢性肾衰竭范畴,为素体肾虚,邪实内犯脏腑,使肾之气化开阖失司所致,其病位在肾,涉及肺脾肝三脏。该病多为本虚标实之证,正虚邪实氤氲,贯穿疾病的始终【9】。故临证时分清虚实为辩治此病之关键。清代医家石寿棠《医原》有载:“内伤者,虚也,虽实必先虚。”溯委穷源,无论是因虚致实,或者由实转虚,起病于内者,均以正虚为疾病之肇因和病机核心,慢性肾衰竭亦然【10】。故辩治本病时总以扶正为要。而因本病涉及肾肺脾肝四脏,其各有气血阴阳之虚损,故施治时需分调脏腑及气血阴阳。这就为中医辩证分型论治慢性肾衰竭的临床研究提供了理论基础。

多项研究均论证了中医药在辅助治疗慢性肾衰竭方面的疗效优势。如杨蕾等的研究发现,与常规治疗组相比,温脾汤联合组能显著改善慢性肾衰竭脾肾阳虚证患者的肾功能指标、中医主症积分,过程中温脾汤联合组出现血清超氧化物歧化酶 (SOD) 、总抗氧化能力 (TAC)水平升高,提示温脾汤可能通过抗氧化等机制来改善病情。于蔷[11]用参苓白术散治疗慢性肾衰竭脾肾气阳虚证患者,疗程结束后,治疗组和对照组临床总有效率分别为86.67%和72.00%,差异(P<0.05)。基于此,本研究将患者按证型分为不同亚组,在联合西医常规治疗的基础上,分别选用防己黄芪汤合五皮散(肺脾气虚证)、参苓白术散(脾肾气虚证)、沙参麦冬汤合六味地黄汤(气阴两虚证)、大补阴丸加减(肝肾阴虚证)、温脾汤(脾肾阳虚证),观察其治疗慢性肾衰竭的临床疗效及安全性,以期为临床研究及应用提供思路和参考。

本研究结果显示,治疗8个疗程后,研究组的临床总有效率为91.11%,对照组的临床总有效率为75.56%,P值显示<0.05,统计学意义突显;研究组不良反应发生率为4.44%,对照组不良反应率发生率为8.89%,P值显示<0.05,统计学意义显示。中医辩证施治联合组可显著改善慢性肾衰竭患者的临床症状及中医证候积分,且不良反应小,据此可知,相对于西医常规治疗组来说,中医辩证施治联合西医常规治疗更具有疗效优势,安全性可,可作为临床应用参考。但本研究尚有不足:1.部分证型病例较少,不排除小样本误差;2.因条件受限,本研究未采取双盲研究,研究结果可能存在干预及观察等方面的偏倚。故未来可按照循证医学PICOS原则进一步优化试验设计方案,尽量减少偏倚。

参考文献

[1] 夏凤梅,李芳,邹阳.中药封包联合隔姜灸治疗脾肾气虚型慢性肾衰竭的临床效果研究[J].现代医药卫生. 2022,38(18):3078-3081.

[2] 中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会.《慢性肾衰竭中西医结合诊疗指南》[J].河北中医:2016,2(38):313-317

[3] 邓跃毅,杨洪涛,孙伟,等. 慢性肾脏病主要证型的中医辨证与治疗[J].中华肾病研究电子杂志,2013,2(5):9-12.

[4] 上海慢性肾脏病早发现及规范化诊治与示范项目专家组.慢性肾脏病筛查诊断及防治指南[J]. 中国实用内科杂志,2017,37(1):28-34.

[5] 谢彧轩童安荣.中医药治疗慢性肾衰竭研究现状及进展[J].宁夏医学杂志. 2022,44(09):861-864.

[6] 李慧灵,张建德,叶静.加味玉液汤治疗气阴两虚型糖尿病肾病慢性肾衰竭疗效及对患者微炎症状态的影响[J].陕西中医. 2022,43(08):1064-1067.

[7] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行) [M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[8] 陈香美,倪兆慧,刘玉宁,等.慢性肾衰竭中西医结合诊疗指南[J].中国中西医结合杂志,2015,35(09):1029-1033.

[9] 任永朋,刘彦妍,周佳楠,等.名老中医李培旭治疗慢性肾功能衰竭的学术思想探讨[J].中医研究,2022,36(07):11-16.

[10] 杨蕾,韩林露,白牧鑫,等.温脾汤加味联合常规治疗对早中期慢性肾衰竭脾肾阳虚证的疗效及氧化应激水平的影响[J].中国中西医结合肾病杂志,2019,20(05):416-418.

[11] 于蔷.参苓白术散对慢性肾衰竭维持性血液透析患者贫血及营养不良的疗效[J].医学理论与实践,2021,34(06):964-965.