引言

近些年,以碳纳米管纤维为代表的微小构件以其理想的机械和物理性能,非凡的结构柔韧性以及新颖的腐蚀性能而拥有被广泛运用于航空、汽车和国防工业中的巨大潜力。关于碳纳米纤维材料(CNT)力学性能的应用, Mas, B等人[1] 报告了用于确定CNT纤维增强7017铝合金弹道性能的数值模型,他们认为碳纳米管纤维优于目前应用于防弹的所有高性能纤维。然而对于CNT等纤维材料而言,其拉伸过程中变形量十分微小,运用微加载装置对纤维材料拉伸过程中的变形量进行精确测量,微加载装置千分尺螺杆加载位移量是否真实可靠,直接影响纤维变形量计算结果的精度,课题组前期已运用数字散斑相关技术对微加载装置加载位移量的精度进行分析,得出微加载装置加载位移量存在周期性误差的结论[2]。

为了实现对碳纳米管纤维等微小构件力学性能的精确测量,针对微加载装置自身加载存在的周期性误差的问题,课题组以电阻应变式传感器技术为基础,设计制备了悬臂梁-弹簧串联式微位移传感器,能够实现对纤维试件拉伸过程中加载位移量的精确测量。

1 微位移传感器的设计与制备

基于微加载装置本身结构与实验操作的要求,传感器的制备受到一定空间限制。因此实验要求在不影响微加载装置原有功能的前提下,制备一个具有较高的灵敏度与精度的微位移传感器。在众多类型的传感器当中,悬臂梁结构的电阻应变式传感器具有结构简单,尺寸小,重量轻,使用方便,性能稳定可靠,灵敏度高,价格又便宜,工艺较成熟等优点,基本满足制备的微位移传感器的各种要求。

课题组设计的微位移传感器,选取磷青铜作为悬臂梁材料,锰钢拉簧作为弹簧材料。其中,磷青铜的厚度为 0.3mm ,弹性模量为 115GPa [3] ;锰钢拉簧的外圆直径为2.5mm。根据微加载装置自身结构与实验操作的需要,传感器的制备受到一定空间限制,实验要求在不影响微加载装置原有功能的前提下,制备一个具有较高的灵敏度与精度的微位移传感器。基于上述要求,将悬臂梁的宽度定为 3mm ,长度定为15mm ,弹簧的长度定为 18mm 。制备传感器所使用的电阻应变片的型号为 BE120-05AA(11)-X30 ,其电阻值为 120.8Ω ,灵敏系数为 1.78 ,敏感栅尺寸为1×1.2mm ,基底尺寸为 2.5×2.5mm ,应变极限为 2% 。

2 微位移传感器的标定

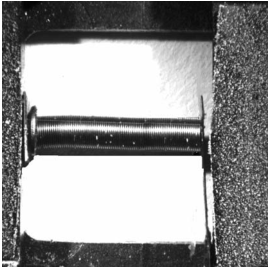

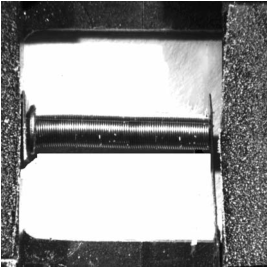

通过数字散斑技术对微位移传感器进行标定,得到读数应变与加载位移量之间的关系,进而消除微加载装置千分尺螺杆加载系统加载过程中所产生的周期性系统误差。实验对微加载装置在头发丝作用下的微位移传感器进行标定,散斑图像为固定在加载装置移动夹块与固定夹块上喷有散斑的铜垫片,如图 1 所示。

图1(a) 刻度值为 2mm 时采集的散斑图像 图1(b) 刻度值为4mm时采集的散斑图像

采用批量处理特征点的计算方法处理实验图像[4],图1(a) 中的移动夹块上取 3 个特征点,计算得到实验过程中移动夹块末端位移量(即微加载装置加载位移量)平均值;为了排除实验过程中微加载装置产生的刚体位移现象,需在固定夹块上取 2 个特征点,计算得到微加载装置刚体位移量平均值。再用计算得到的移动夹块位移量减去刚体位移量,即为的移动夹块位移量。通过Matlab软件对数据进行拟合处理,可得到加载位移量与读数应变之间的线性表达式Y =-0.68535+0.00418 X ,从而可知加载位移量与读数应变之间的关系为:

![]()

其中,测量位移 f 的量级为 10-3m ,读数应变的量级为10-6 ![]() 。

。

3 总结

本文在已研制的显微镜载物台多功能加载装置的基础上,依据电阻应变式传感器相关理论,设计制备了弹性元件为弹簧-悬臂梁串联结构微位移传感器,并对其进行了标定,得到加载位移量与读数应变之间的关系,消除了微加载装置千分尺螺杆加载系统加载过程中所产生的周期性系统误差,为深入研究碳纳米管纤维的力学性能奠定了基础。

参考文献:

[1] Mas, B.,Aleman,B.Dopico, I.,et al. Group 16 elements control the synthesis of continuous fibers of carbon nanotubes[J] .Carbon,2016,101:458-464.

[2] 李强,石会萍,崔树稳.显微镜载物台用多功能微加载装置加载位移量精度分析[J].安防科技,2020(31):52-54.

[3] 范钦珊,朱祖成.材料力学手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1983:165.

[4] 王怀文,富东慧,亢一澜,郑高飞.数字标记点识别方法及其在材料性能测试中的应用.实验力学,2002,17(4) :433-436.

基金项目:2020年沧州市科技计划自筹经费项目(编号204101012);河北省高等学校科学技术研究重点项目资助(编号:ZD2020410);沧州市自然科学基金(编号:197000001)资助课题;沧州师范学院科研创新团队(批准号cxtdl1907);沧州师范学院校内科研基金项目 (批准号xnjjl1906)。