一、 概述

随着互联网、物联网、传感技术、人工智能技术飞速发展,智慧地球、智慧城市、智慧交通、智慧校园等理念不断被提出。“十三五”规划期间,国家对建筑业提出更高要求,重点要提升信息化水平,要加强云计算、物联网、智能化、移动通信、BIM、大数据等信息技术集成应用能力。核电工程智慧工地建设应时而生,通过物联网、互联网等技术综合应用,实时监控施工现场各个要素,让施工现场具备感知功能,实现数据互通互联,并进行智能响应,改变传统建设管理模式,以实现向信息化、可视化、智能化高效管理转变。以下从几个方面浅谈下核电工程智慧工地的建设思路。

二、 现状及问题

为提升工地信息化水平,目前在核电工程工地现场已经布设了人脸识别闸机、监控摄像头等传感设备,但数据传输均依赖于有限网络和公用4G网络。现场环境复杂多变,保障有线网络所有线路完整性存在巨大困难,线路故障问题层出,维护成本高。公用4G网络安全性较低,且带宽受限,无法传输视频信息;由于核工程建筑结构的特殊性,建设期厂房内部基本无公用4G信号。因此,必须依托可靠的无线网络系统,进行智慧工地建设,实现工地现场数据采集设备的布设和联通。

核电工程已建成业务管理信息系统,但人员在现场的业务活动与PC端的信息系统存在时空脱节,需要扫描纸质文件上传系统完成业务流程,急需业务系统功能前端布置,实现移动端应用的数字化、无纸化办公。

三、智慧工地建设思路

(一)总体目标及功能框架

为解决以上问题,核电工程智慧工地建设应分为三个层级,包括硬件设备、无线网络建设,智慧业务模块建设和集成应用展示终端建设。

依托可靠的无线网络系统,基于互联网与物联网技术,通过布设数据采集、智能控制等硬件设备,全面感知、收集、存储施工现场人员、车辆、机具、物料等各管理要素信息,实现数据采集与实时互联。

以施工现场数据采集与互通互联为基础,通过对现有业务管理信息系统的改造升级,实现交通安防、安全环保管理、机具物料、施工管控等智慧业务模块,使各关键要素的管理模式从传统模式向智能模式转变。

通过业务系统功能前端布置,实现移动端应用的数字化、无纸化办公;通过建设工程指挥中心,对全场进行可视化、智能化监控,同时利用大数据、人工智能技术对历史数据和现有信息进行智能分析,辅助管理决策,优化资源配置,实现工程安全、质量、进度、成本目标的动态控制,形成智能化项目管理能力,提升工程总承包核心竞争力。

(二)建设原则与思路

核电工程总承包单位在开展多基地、多项目智慧工地建设中,应以“集约化、标准化、适度个性化”为思路,按照“试点先行、分期实施、反馈优化”高质量、高效率稳步推进。

工程总承包单位应充分发挥集约化优势和专业化能力,做好顶层策划,避免重复建设,积极降本增效。作为建设主体,做好产业链上下游单位的沟通协同,实现智慧工地的共建共用;推行多项目智慧工地硬件设备和软件系统的集约化采购和“1开发+N部署”的建设模式,合理分摊费用,有效降低建设造价;统筹智慧工地与智慧运行之间的关系,通过“永临结合”,降低核电工程全生命周期成本。

“标准化与适度个性化”相结合,应进行统一的规划,建设统一的基础设施,适用统一的、先进的技术标准,并以业务需求、问题解决为导向,在技术选型上,做好经济性和实用性的平衡。在业务功能方面,应激励产业链上下游单位在统一的网络、技术平台上进行个性化的业务功能开发,扩大业务场景,增强实用性和管理效率。

四、智慧工地实施方案

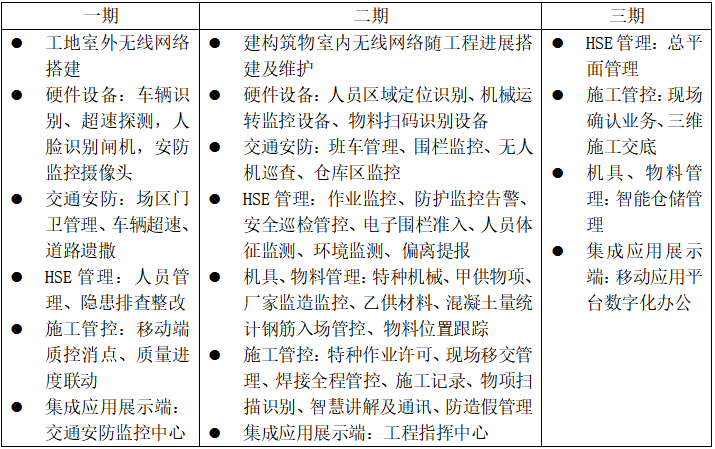

按照“试点先行、分期实施、反馈优化”逐步推进。三期建设内容可根据建设逻辑、实施难度安排如下:

五、部分技术方案

五、部分技术方案

(一)无线网络技术方案

工地室外采用5G无线接入网与控制面共享技术方案,5G基站与公网共享,控制面也与公网共享,即专网和公网的控制面功能(身份验证、移动性管理等)均由公网5GC CP(5G核心网控制面)和UDM(统一数据管理)执行。

综合分析5G、Wi-Fi方案成本、技术参数、永临结合可能性等,建设期室内无线网络采用Wi-Fi技术方案,随工程进展搭建及维护,运行期不再使用。

(二)人员定位识别技术方案

在人员定位识别技术方案比选中,应考虑以下因素。一是从业务需求出发,对于普通工人,仅需统计出入施工区域(厂房、楼层)的时间,据此计算有效劳动人数、时间,因此UWB等精确定位技术经济性不足。二是现场工人流动性大,且工人素质不高,需要在安全帽上安装有源信号源、定期充电的技术方案均不适应工人管理需要,维护难度大、成本高。综上,针对部分施工管理人员、安全管理人员及特殊工种,可配发手环等穿戴设备或智能安全帽,实现体征监测、智能通讯、精确定位等功能;针对普通工人,可通过安全帽上粘贴无源标签,通过在施工通道或施工区域出入口布置RFID基站、AI摄像机、人脸识别闸机等方式实现人员区域定位识别。

六、总结与展望

在工程建设数字化、智能化转型趋势下,“智慧工地”概念应扩展至“智慧工程”概念,应将其视为工程项目全生命周期智能化管理的一个环节,通过物联网、互联网实现工地全面感知与互联互通,基于设计、施工的深度融合,基于全生命周期数据的智能分析、应用,最终实现工程项目全生命周期的数字化、智能化管理。

智慧工地建设的着眼点应始终在先进技术应用对管理方式的变革与管理效率的提升上,如何让先进技术解放生产力,在经济性和实用性平衡下不断探索智慧工程的可能性,需要后续在实践中反馈优化、持续改进。