脑胶质瘤是神经系统恶性肿瘤之一,患者发病后,颅内压升高且压迫脑组织,可使中枢神经受到较大影响,进而导致患者正常生活与工作受限[1-2]。因脑胶质瘤危害较大,多需行手术治疗,传统手术切口较长,且病变部位特殊,肿瘤在脑内以浸润性方式生长,与周围脑组织难以区分,难度大,切除不彻底,导致患者术后1~5年内复发率及死亡率均较高。在脑胶质瘤的治疗中,传统开颅手术曾经具有较为广泛的应用,但该术式也存在诸多缺点和不足,如手术可能对肿瘤周围正常的脑组织造成损伤,切除肿瘤时不彻底,肉眼对组织辨识度较低等。近年来,随着医学技术发展,立体定向微创手术逐渐被应用于各种疾病治疗中,有助于精确定位、实时监测,且具有手术创伤小的优势。本研究采用立体定向微创手术,分析在脑胶质瘤患者治疗中的应用及影响,旨在提高临床效果,经观察后临床效果满意,报告如下。

1.资料及方法

1.1一般资料

我们按随机方式分组我院2022年1月-2022年12月收治的脑胶质瘤患者100例。用随机数字法分为对照组:年龄32-67岁,平均为(45.85±6.15)岁,共50例;观察组:年龄31-68岁,平均为(45.49±6.90)岁,共50例。

纳入标准:①接受神经外科手术,术后病理检查提示脑胶质瘤;②符合脑胶质瘤的临床诊断标准;③患者依从性良好,配合随访;④预计生存期超过3个月。

排除标准:①伴有严重心血管疾病、肝肾功能障碍、贫血、肺部感染、血小板减少症、传染性疾病;②未能明确脑胶质瘤诊断;③血糖、血压、血脂控制不佳;④处于妊娠期或哺乳期;⑤伴有精神性疾病、认知功能障碍等;⑥存在手术禁忌证。基本资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

对照组:给予传统开颅手术。即采用全麻,首先进行颅脑开窗术,暴露病变中心及周围浸润部分,将肿瘤与周边病变组织切除,对病变组织及正常组织界限进行判断;针对分界不清或体积较大者,首先在瘤内切除,减压后将周边病变组织分块切除,止血后,缝合切口。

观察组:实施立体定向微创手术,局部麻醉,安装多功能立体定向仪,扫描患者头部,计算出目标靶点的三维的坐标值,确定开颅点、手术轨迹。全身麻醉,导向针引导下以肿瘤最近处作为手术入路,切开皮层,尽可能避开血管多发区额功能区,将病灶充分暴露,依据预定的范围将肿瘤全部切除。术后止血、逐层缝合。

术后两组患者均给予3个月抗癫痫治疗,并随访1年。

1.3 指标判定

观察两组临床疗效。无效:肿瘤切除<50%,病情无好转,甚至加重;有效:肿瘤病灶体积缩小>50%,临床症状减少,各项指标趋于正常;显效:肿瘤完全切除,临床症状消失,各项指标正常。有效率=(显效+有效)/总例数x100%。

统计两组并发症发生率。包括偏瘫、失语、感染。

两组运用孵育特异性抗体检测法进行测定Th1、Th2、Th17细胞免疫水平。

两组使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)和卡氏功能状态评分(KPS)对患者神经功能、功能康复进行评价。NIHSS评分范围0~42分,神经功能损伤与评分间呈正相关关系;KPS评分范围0~100分,评分越高表示健康状况越好。

两组经腰椎穿刺抽取两组脑脊液5mL,分别采用采用酶联免疫吸附法、放射免疫法测定TNF-α及氨酸升压素(AVP)、β-内啡肽(β-EP)。

1.4统计学方法

使用SPSS 24.0软件分析数据,以χ2检验临床疗效、并发症发生率等计数资料(n,%),以t检验外周血细胞因子水平、NIHSS、KPS评分、TNF-α、AVP、β-EP等计量资料(x̄±s),P<0.05为有统计学意义。

2. 结果

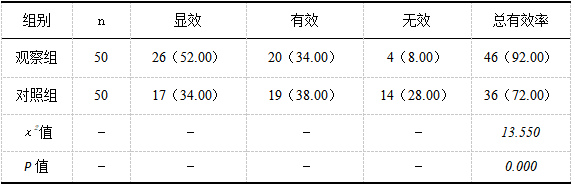

2.1 两组临床疗效对比

治疗后观察组总有效率明显比对照组高,经χ2检验,2组临床疗效比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组临床疗效优于对照组。具体数据见表1。

表1:两组患者临床疗效对比[n(%)]

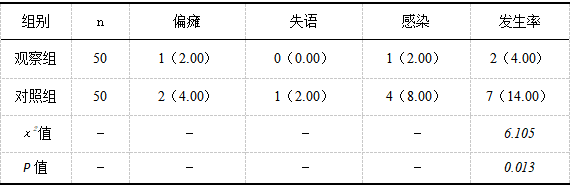

2.2 两组并发症发生率对比

治疗后观察组并发症发生率明显比对照组低,经χ2检验,2组并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组并发症发生率优于对照组。具体数据见表2。

表2:两组患者并发症发生率对比[n(%)]

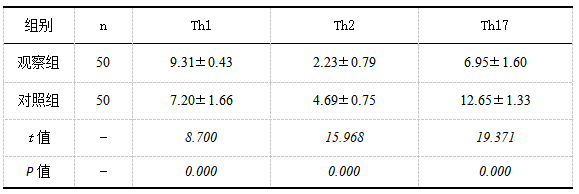

2.3 治疗后两组外周血细胞因子水平状况

治疗后观察组外周血细胞因子水平明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表3。

表3:两组患者外周血细胞因子水平对比[x̄±s,ng/μl]

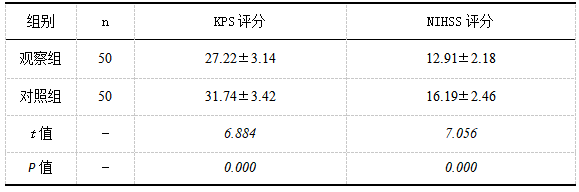

2.4 治疗后两组KPS评分、NIHSS评分状况

治疗后观察组KPS评分、NIHSS评分明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表4。

表4:两组患者KPS评分、NIHSS评分对比[x̄±s,分]

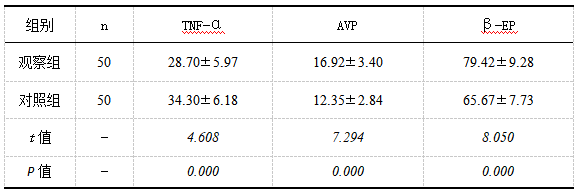

2.5 治疗后两组TNF-α、AVP及β-EP水平状况

治疗后观察组TNF-α、AVP及β-EP水平明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。具体数据见表5。

表5:两组患者TNF-α、AVP及β-EP水平情况对比[x̄±s,ng/L]

3.讨论

脑胶质瘤是一种危及人们生命安全的神经系统肿瘤,其多发于中年群体,且左侧大脑发病率高于右侧,且呈恶性浸润性生长,会对周围正常组织进行破坏,导致疾病不断加重[3-5]。外科手术是目前治疗该病的首选治疗方式,肿瘤生长于脑深部和脑功能区,与周围组织难以区分,肿瘤彻底切除较为困难,是目前神经外科治疗的难点。常规开颅手术在治疗脑胶质瘤时通过凭借手术经验和主观视觉实施病灶切除,虽可有效将患者脑内肿瘤切除,但因该种治疗方式对操作技术要求过高,易损伤周围正常组织,对脑功能损伤较大,且肿瘤切除不彻底,术后仍有肿瘤细胞残留在正常组织中,术后复发率较高,不利于患者预后[6-8]。

因此,实施手术的过程中,不但需要把胶质瘤尽量多的切除,同时还要避免损伤肿瘤周围的正常脑组织,以提高患者生存质量。立体定向微创手术具有术中出血少、创伤小等优点,利于患者术后恢复,它是一种可靠的诊断方法,可明确颅内病变,同时可避免非必要性的开颅检查,为临床脑病的治疗提供选择性依据,尤其是对重要功能区及颅脑深处的病变,可以在术前诊断不明确、治疗方案不确定的状况下,通过立体定向活检术来完成诊断检查[9]。它在常规计算机扫描影像技术的基础上,加入了定向技术,是病灶位置和脑组织结构更加清晰显示,有助于帮助术者选择合适开颅点,有效弥补传统开颅手术的不足,直观下进行手术操作,可降低手术不良事件的发生率,彻底切除肿瘤病灶,降低术后复发率。立体定向微创手术能够实施定向活检,无需开颅处理,且病变位置定位准确。该术式术前利用立体扫描技术可准确进行诊断,精准的判断手术路径,对于脑深部和功能区的小病灶和囊性肿瘤肿瘤均可较精准的切除,可保护神经系统的完整极其功能的正常,利于患者术后恢复。β-EP、AVP是内源性活性物质,可保护神经系统,手术侵袭性操作会损伤神经功能,导致β-EP、AVP水平显著下降。本研究使用不同的治疗方式对比数据,得出结论。结果显示,观察组患者临床疗效、并发症发生率、外周血细胞因子水平、NIHSS、KPS评分、TNF-α、AVP、β-EP明显优于对照组,两组间数据对比有显著差异(P<0.05),表明观察组使用立体定向微创手术的效果优于对照组,在改善认知功能、减少复发、提高日常生活能力、保护神经系统方面均发挥了较好的优势。立体定向微创手术具有诊断及治疗等功能,故临床治疗时可结合患者的实际病情选择手术特点,此外,该种治疗方式术后并发症较少,可最大限度减少对患者神经功能的损伤,有利于疾病的快速恢复。

总之,使用本研究方法进行治疗,神经功能恢复较好,且术后并发症发生率低,远期预后较好,因此它具有重要的推广价值和临床应用价值。

【参考文献】

[1] 毛淑琴. 立体定向微创手术对脑胶质瘤患者神经功能及复发率的影响[J]. 实用中西医结合临床,2021,21(22):109-110.

[2] 赵军,吴胜波,李品群,等. 立体定向微创手术对脑胶质瘤患者近远期疗效和神经功能评分的影响[J]. 国际神经病学神经外科学杂志,2020,47(4):387-390.

[3] 许高权. 立体定向微创手术治疗脑胶质瘤的临床效果及对患者神经功能和日常生活能力的影响[J]. 医学信息,2022,35(17):76-78.

[4] 周保丹,李君,高飞,等. 立体定向微创手术与开颅手术对脑胶质瘤患者神经肽水平及功能康复的影响[J]. 数理医药学杂志,2022,35(8):1118-1120.

[5] 王宏宇,赵丹丹,张忆. 立体定向微创手术治疗对脑胶质瘤患者临床疗效及NIHSS评分、ADL评分的影响[J]. 实用癌症杂志,2021,36(5):765-767.

[6] 刘宏志. 立体定向微创手术治疗脑胶质瘤患者的临床效果及对患者Th1/Th2细胞因子的影响[J]. 实用癌症杂志,2020,35(11):1905-1908.

[7] 朱海,高鹏. 立体定向微创手术治疗脑胶质瘤的疗效观察[J]. 中国肿瘤临床与康复,2022,29(2):210-213.

[8] 李宇船,刘珊珊. 脑胶质瘤患者经立体定向靶向微创手术治疗的临床疗效观察[J]. 四川生理科学杂志,2022,44(1):130-132.

[9] 周相军,朱娜娜,李浩. 比较开颅脑胶质瘤切除术与立体定向微创手术治疗脑胶质瘤的近期效果[J]. 河南外科学杂志,2020,26(2):88-89.