席勒认为:“只有当人是完全意义上的人 ,他才游戏;只有当人游戏时 ,他才完全是人。”游戏是人的天性,是我们生命的存在方式和生命喜悦的存在状态。 游戏的魅力在于适合人的精神世界的结构 ,提升个体的价值感受。游戏可以帮助我们全身心地投入到客体中,在与客体的合一中释放心灵,提升自我,超越自我。

所以只有把游戏与学习教育相结合,才能真正激发人的天性,做到以人为本。不管是哪种教育方式、哪个年龄阶段的教育,游戏都是帮助趣味学习的有效手段。高中哲学课比较晦涩难懂,而且老师更多采用传统的“灌输式”教学,教学手段简单枯燥,学生课堂积极性不高,课堂效果不理想。如果把游戏的融入到教学活动之中, 进行趣味教学,使学生处于愉快 、轻松的氛围之中 ,从而有效激发学生学习的主动性和积极性,课堂可以达到事半功倍的效果。

而高中生相对于小学生和初中生更加成熟和自我,所以游戏的选择和安排一定要遵循高中生的心理特点,否则会适得其反,让学生觉得幼稚而不是有趣。所以选择合适的小游戏非常重要,笔者在哲学课趣味教学的课题研究中,做了一些尝试,下面就和大家分享一下我的一些实践经验。

比如,在学习“意识的作用”时,老师可以在黑板上画一条波纹线,然后让学生轮流说一说,这条波纹线,你可以理解为哪种东西或哪个意思(比如波浪、面条、卷发、曲折的路等,不能重复),时间5分钟。通过这个小游戏可以激发学生学习的兴趣,激活学生的思维,提高学生的参与度,可以帮助学生理解意识具有能动作用,能够能动地认识世界,而不是本能、机械反应。理解意识具有主体差异性,不同人对同一个事物有不同的反映。

在学习“联系的客观性”时,可以用下面这个脑筋急转弯来考学生。

米的妈妈是谁?——花,因为花生米。

米的爸爸是谁?——蝶,因为蝶恋花。

米的外婆是谁?——妙笔,因为妙笔生花。

米的外公是谁?——爆米花,因为抱过米,又抱过花。

通过这个小游戏,可以愉悦学生的情绪,激发学生的好奇心,活跃课堂气氛,同时也使学生理解了:联系是客观的,不以人的意志为转移,不能随心所欲、主观臆造并不存在的联系。

在学习“联系的普遍性和多样性”时,可以设置小游戏。活动规则如下:

1.请每位同学想出三个看起来毫不相干的事物。

2.把自己想出的三个事物告诉自己指定的小伙伴。

3.被指定的同学限时1分钟口头编故事,将三个事物编进你的故事。

4.上一轮被指定的同学指定他人同样用这三个事物编一段故事。

这个小游戏一方面考验学生编故事的能力,提升学生的思维能力,另一方面也制造出一种浓烈的课堂氛围,可以集中学生的注意力。学生从中也领悟了:要用联系的观点看问题,要善于分析事物存在和发展的各种条件,以时间、地点、条件为转移。

在学习“矛盾具有特殊性,不同事物有不同的矛盾”这部分内容时,我们可以采用猜谜游戏。比如可以让一个学生上台,戴上眼罩,通过听下面同学的声音来判断是哪个同学的。又比如,可以让一个学生说某个同学的外貌个性等特征,然后让大家来猜一猜是谁。这样的游戏很贴近学生生活,更有感染力,学生更愿意参与,这就大大提高了课堂教学效果。

在学习“矛盾的同一性和斗争性”时,可以请两个同学上台玩“剪刀石头布”小游戏。这个游戏中,剪刀、石头、布是相生相克的关系,通过玩这个游戏可以告诉学生一个哲学道理:任何事物都存在既对立又统一的双方,矛盾双方相互依赖、相互对立。

在学习“要坚持整体与部分的统一”时,可以请两个同学玩“两人三足”的游戏。这个游戏估计学生都想跃跃欲试,也有一定的挑战性和刺激性,能迅速激发学生的兴趣。学生在参与和观看的过程中也就理解了合作的重要性,由此引导学生要树立全局观念,立足整体,不能各自为政。

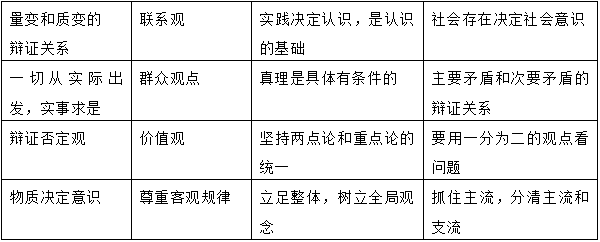

在复习哲学模块知识时,可以设置“对对碰”游戏:老师做出一个如下类似表格,学生迅速找出对子(世界观和所对应的方法论),直至全部清除,看谁对得快,对得准。建议游戏可以设置对碰的声音,清脆响亮,使游戏更加形象有趣。

在复习哲学的框架体系(教学难点)时,也可以设置“找一找”游戏:老师做如下类似表格,让学生迅速找出辩证唯物论(或认识论、唯物辩证法、历史唯物主义)的关键原理,看谁找得快、找得准。

以上这两个小游戏不仅可以使学生主动、认真地复习哲学的世界观和方法论、哲学的知识体系,帮助学生突破哲学重点和难点,还娱乐了课堂气氛,增强了学生学习的兴趣,激发学生无限的潜能,促进学生思维的发展。

还有“打地鼠”游戏,如果学生答题错了,其他同学可以用充气大锤(玩具)敲打他(她),被敲打的同学可以发出吃痛的声音,这样就更加生动;还有“杀人游戏”,首先老师把学生分成两组,老师提问,如果哪组的某位同学回答得又快又准,就可以“杀掉”对方一名同学,被杀同学可以发出“啊”的声音(比较形象),而且不能再回答后面的问题,最后看哪组剩的人数多,哪组为胜利。这两种游戏可以激发学生的紧张感,激活学生的思维,当然要注意分寸,免得影响学生之间的关系。

总之,高中哲学课适度适量地加入游戏,可以激发学生的主动性和求知欲,增添哲学课的魅力,使学生在轻松的气氛中获得知识与能力,提升教学质量, 使其达到化平淡为新奇的教学效果 。我们要善于发现,只要用心,就一定能找到更多有创意的适合高中生哲学课堂有趣教学的游戏。

参考文献:

(1)北京林业大学人文学院王瑜《“游戏”理论对思想政治教育“灌输”的启示》

教育与教学研究 2013 年 2 月第 2 期

(2)海南师范大学王冰 硕士学位论文《哲学趣味性教学手段的具体运用》 2017年5月