引言:在种植冬小麦的过程中,适宜的播放方式以及合理的种植密度,有利于提高根系的生长质量和效率,实现高产的目标。但从部分地区冬小麦种植业目前的发展情况来看,还存在一定的欠缺和不足,其中未能结合当地的气候环境、土质条件以及水文条件等,科学选择播种方式,综合设计种植密度,是导致冬小麦根系生长能力不足,产量不佳的重要原因。因此,深入分析播种方式与种植密度对冬小麦根系生长和产量的影响,对于我国冬小麦种植业以及农业经济的长效健康发展而言,具有深远的意义。

1河南省冬小麦种植现状

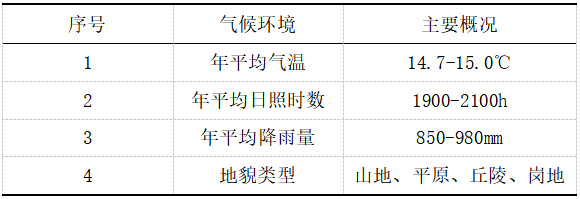

河南省驻马店地区地处北纬32°18,-33°35,,东经113°10,-115°12,,位于亚热带与暖温带的过渡地带,因此具有双重气候的特点,属于典型的大陆性季风型半湿润气候,具体情况如表1所示。

表 1 河南省驻马店地区气候环境概况

通过对表1的观察和分析可知,河南省驻马店地区的气候环境较为优越,为冬小麦种植业的发展创造了有利条件。据权威调查研究数据表明,驻马店小麦种植面积整体较为稳定,截至到2023年底,该地区小麦种植总面积>130万亩,其中冬小麦种植面积在100万亩左右,占总种植面积的77%。驻马店作为一个以农业为主导产业的地区,小麦的产量直接关系到区域经济的发展,因此为促进河南省农业经济的发展,需要结合当地实际情况,科学分析播种方式与种植密度对冬小麦根系生长以及产量的影响[1]。

2播种方式对冬小麦根系生长和产量的影响分析

冬小麦常见的播种方式主要有两种,一种是条播,这种播种技术指的是将种子平铺在地块上,彼此之间留有一定的距离,形成横向条纹状的布局形式,通常要将行距控制在16-23cm左右,适用于田块较小的地区,种植密度相对较大。匀播指的是对种子进行形态、重量等参数进行筛选后,按照一定的密度和行距,对种子进行均匀的播种。不同的播种技术操作方法存在较大的差异性,对冬小麦根系生产以及产量的影响也有所不同,主要体现在以下几方面:

2.1根系形态特征

在相同的种植密度下,分别采用条播和匀播的方式种植冬小麦,可以确定冬小麦总根干重与总根长度呈现出了“先增后降”的特点,即在冬小麦生长的过程中,总根干重与长度前期增长的速度较快,过渡到中期和后期后逐渐下降,因此在小麦的开花总根干重与长度的值达到最大。当冬小麦进入到灌浆期后,匀播的冬小麦与条播的冬小麦在总根干重与总根长的平均值上,展现出了较大的差异性,前者的平均值明显要高于后者。经实践证明,采用匀播的方式种植冬小麦,相较于条播的方式,作物的总干重平均值要提高15%-35%左右,总长度平均值要提高10%-18%左右。由此可知,在种植冬小麦的过程中,想要促进根系的增重与伸长,要优先采用匀播的种植方式。

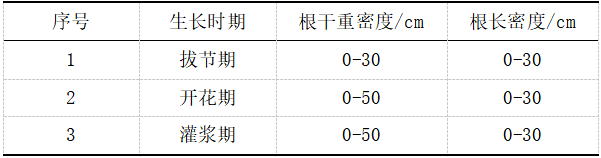

与此同时,在冬小麦生长过程中,不同土层中作物根干重密度与根长密度,受播种方式以及种植密度的影响,呈现出了“先增后降”的特点,在拔节期冬小麦的根系快速生长,进入到开花期后,根干重密度以及根长密度均达到最大,如表2所示。

表 2 不同生长发育时期冬小麦的根干重密度与根长密度特点

当冬小麦的种植密度有所升高后,各个土层内的冬小麦根部形态特征具有先增后降的特点,但将匀播与条播种植方式下的根干重密度与根长密度进行综合对比分析可知,采用匀播的方式种植作物后,冬小麦的根系在向上土层中的分布明显要更多。

2.2次生根数与茎伤流量

在冬小麦生长发育的过程中,单株次生根数与茎伤流量,会因播种方式的不同呈现出较大的差异,其中采用匀播的方式种植冬小麦,有利于提高单株次生根数,相较于条播,这种种植方式可提高次生根数3.45%-17.61%左右,并且匀播的种植方式还能够促进茎伤流量的升高,大概提高至8%左右。由此可知,在开展冬小麦的种植作业时,规范操作匀播技术,能够增强作物的次生根的生长能力,使其根系更具活力[2]。

2.3产量

将条播种植的冬小麦产量与匀播种植的冬小麦产量进行综合对比分析可知,后者的产量明显要更高,在种植密度相同的情况下,匀播种植的冬小麦相较于条播冬小麦,产量增幅在10%左右。

结合上述内容可知,在种植冬小麦的过程中,匀播的种植方式要比条播种植的优势更加显著,因此要优先选择匀播进行种子的播种,尽可能提高冬小麦的根系生长发育能力。

3种植密度对冬小麦根系生产和产量的影响分析

种植密度指的是在单位土地面积中单株的种植数量,通常情况下,冬小麦的种植密度应控制在300-400株/亩,若密度过大,会加剧植株之间的养分争夺以及竞争,影响到根系的发育;若密度过小会导致穗粒数不足,产量过低,给农户的经济效益造成不良影响。因此要联系当地的现实情况,有针对性的设计冬小麦的种植密度,促使其根系的生长能力以及产量最大化。

3.1根系形态特征

在种植密度为①D150、②D225、③D300、④D375的情况下,分别采用匀播的方式种植冬小麦后,可以发现当冬小麦进入到拔节期后,不同种植密度的作物,总根干重与总根长存在较大的差异性,即③>②>④>①。当冬小麦从拔节期过渡到开花期与灌浆期后,总根干重与总根长度的种植密度差异为②>③>④>①。由此可知,采用匀播的方式种植冬小麦,并将间距控制在D225,能够有效提高作物根系的生长能力。

3.2次生根数与茎伤流量

将不同种植密度下,冬小麦的次生根数与茎伤流量进行综合对比分析可知,种植密度越大,次生根数与茎伤流量越低,因此在规划设计种植密度的过程中,既要考虑到总根干重与总根长度,还要考虑到次生根数等,最终证明D225的种植密度,更适合冬小麦的生长发育[3]。

3.3产量

将四种种植密度下的冬小麦产量进行对比发现,采用匀播的方式,将种植密度控制在D225,冬小麦的产量能够达到最大。

结论:综上所述,在种植小麦的过程中,播种方式与种植密度均会影响到冬小麦的根系生长与产量,结合河南省驻马店地区的实际情况进行客观分析可知,采用匀播种植的技术,将种植密度设定为D225,能够提高冬小麦根系的生长发育能力,促使农作物的产量最大化。

参考文献:

[1]黄玲,杨文平,姚素梅,等.耕作方式对冬小麦种子发芽特性及贮藏物质转运的影响[J].河南科技学院学报(自然科学版),2023,52(02):1-8.

[2]徐龙河.冬小麦种植技术研究及管理方法探讨[J].种子科技,2023,42(01):152-154.

[3]白卫卫,张艳华,徐振豪,等.基于冬小麦土壤含水率分析的河南省舞阳县保护性耕作模式[J].农业工程,2023,13(11):133-138.