一、 引言

近年来,中国在国际上的政治经济地位不断提高,拥有了更大的话语权,但中华文化的对外传播的力度仍然有待提高。中华文化博大精深、源远流长,在文化交流中,经典文学翻译是很重要的一部分。本文在解构主义翻译观的关照下,研究了《诗经》中《桃夭》的两个英译本,通过对比两个译本对原文的不同呈现,从解构的角度探讨中国古代文学对外翻译的创新思路。

二、 解构主义翻译观

解构主义思想产生在20世纪60年代末的法国。解构主义反叛西方哲学传统形而上学的逻各斯中心主义,反对西方传统哲学思想中二元对立的思想。

解构主义出现之前,翻译的定义是一种二元对立项:原文与译文、作者与译者。传统理论将对立项中的一方作为优先层次呈现,另一方作为附属品:原文是中心,译文是附属,作者是主人,译者是奴仆。翻译的准确性是建立在后者对于前者的忠实基础上,即“对等”。解构主义翻译观主要有三个方面:第一,原文依赖于译文。解构主义文本观认为,文本是敞开的,意义等待着被发现。译者翻译文本时无法百分百还原出原文,因此就不能认为原文和译文是对等的。即便是最忠实于原文的译文,也是在无限地远离原著的。第二,文本具有互文性,译文处在“无限回归的意义链”当中。原文与译文是“此生来世”的关系,新出现的译文不是对原文的忠实反映,而是上一个译文的译文。原文未能展现的差异被后来的译文的补充和替代展现出来。第三,确切的翻译不存在。“确切的”、“优秀的”翻译指的是译文的不断修改、更新、转换,它需要译者永不停息地创造。

三、 《桃夭》英译本对比分析

《诗经》是我国古代最早的一部诗歌总集。《桃夭》一诗描写女子出嫁前的场景。清代学者姚际恒曾说《桃夭》“开千古辞赋咏美人之祖”,即《桃夭》开启了用桃花形容女子美貌的先河。

《桃夭》的原文、两译文如下:

《诗经•周南•桃夭》

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

许渊冲译:

Taou yaou

The peach tree is young and elegant,

Brilliant are its flowers.

This young lady is going to her future home.

And will order well her chamber and house.

The peach tree is young and elegant,

Abundant will be its fruit.

This young lady is going to her future home,

And will order well her house and chamber.

The peach tree is young and elegant,

Luxuriant are its leaves.

This young lady is going to her future home,

And will order well her family.

王方路译

Gorgeous Peaches

Gorgeous peach trees grow under twilight,

Bright flowers blossom on her body.

The young girl is bound to marry,

Being kind, she’ll be in her groom’s family.

Gorgeous peach trees grow under twilight,

Big peaches make green boughs bend.

The young girl is bound to marry,

Being kind, her parents-in-law she’ll attend.

Gorgeous peach trees grow under twilight,

Dense peach leaves shadow sunlight.

The young girl is bound to marry,

Being kind, she’ll bring happiness alright.

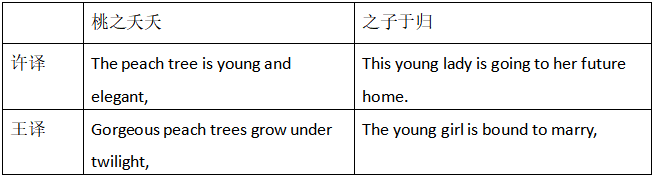

题目就体现了译者不同的翻译思想。许进行了直接音译。这样的异化策略能够激发译语读者的好奇,让他们在不明白其中意义的情况下去查阅更多相关背景知识等,这样英语读者们也会渐渐对中国古代诗歌产生一定的感性认知。同时,这种陌生化的语音认知是我们国家国际地位提升,掌握更多话语权的一种体现。西方有很多词汇以音译的方式进入到我们国家,成为常用口头语。例如“坦克”、“马拉松”等。在中国,“进口”的词多,“出口”的词却相对少。因此,许译本的题目翻译在一定程度上是中华文化对外交流更有自信的一个体现。王采取归化的方式。同时从解构主义翻译观来看,王更多地加入了自己的思考与想象,表现出对原文的扩展与补充。“桃之夭夭”,表现的是桃花盛开,缤纷炫目的景象。王根据自己的理解使用了“Gorgeous”一词来表达“夭”字所表现出的华美灿烂。

《桃夭》共分三段,每一段的第一行与第三行内容相同,本文首先从这两句来看两个译本对于原文的解构。

在翻译“桃之夭夭”上,许用“young”、“elegant”这样两个一般用于形容人的词语来表现桃树的花繁叶茂,其实内里就是“人面桃花”这一个隐喻。从解构主义翻译视角看,这两个单词是对“夭夭”一词的扩展和补充。桃花这个意象是中华文化特有的意象,英文中没有,所以许的翻译使英语读者在看到这两个形容词时就能意识到译者想要传递的信息,即桃花与人有联系。使用“Sth+be动词+adj.”的句型,与原文的“桃之夭夭”的语序贴近,许偏重于让读者从诗的形式、语言方面欣赏诗歌。王使用动词“grow”使整句诗有了动态美,仿佛看见一棵茂盛的桃树在晨光微熹之间随微风轻摇,给人以很强的画面感。首句中并未直接体现出桃花喻人的手法,要承接第二句诗中的“her”才能发现,王将桃树拟人化了,赋予其女性性别。而且王译中的“twilight”一词,更传递了一个中国古代婚俗,那就是古人结婚一般在天黑之后,称为“昏礼”。这是译者的创造性活动。

在翻译“桃之夭夭”上,许用“young”、“elegant”这样两个一般用于形容人的词语来表现桃树的花繁叶茂,其实内里就是“人面桃花”这一个隐喻。从解构主义翻译视角看,这两个单词是对“夭夭”一词的扩展和补充。桃花这个意象是中华文化特有的意象,英文中没有,所以许的翻译使英语读者在看到这两个形容词时就能意识到译者想要传递的信息,即桃花与人有联系。使用“Sth+be动词+adj.”的句型,与原文的“桃之夭夭”的语序贴近,许偏重于让读者从诗的形式、语言方面欣赏诗歌。王使用动词“grow”使整句诗有了动态美,仿佛看见一棵茂盛的桃树在晨光微熹之间随微风轻摇,给人以很强的画面感。首句中并未直接体现出桃花喻人的手法,要承接第二句诗中的“her”才能发现,王将桃树拟人化了,赋予其女性性别。而且王译中的“twilight”一词,更传递了一个中国古代婚俗,那就是古人结婚一般在天黑之后,称为“昏礼”。这是译者的创造性活动。

“之子于归”一句中,许用“young lady”,王用的是“young girl”,这两个称呼的年龄差异是译者对“之子”的解构。如果以桃花比喻女性,那“lady”与“girl”所对应的桃花的状态也是不一样的。前者应该是明艳动人、鲜妍明媚的桃花,后者则是纯净无暇、玲珑可爱的桃花。再说句子语态,“is going to”表示即将要做,“be bound to”表示必定会做。前者的状态是女儿即将出阁,而后者给读者的感受则是家人在想到日后女儿一定会出嫁的这件事时,升起的淡淡的伤感与期盼。

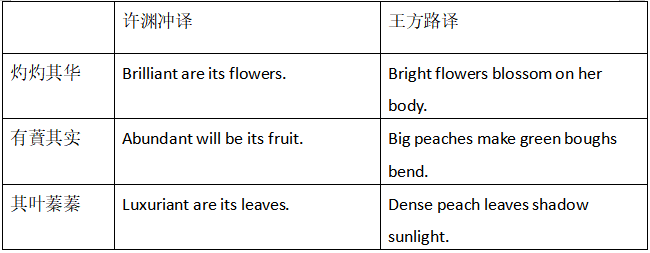

在《桃夭》的中文赏析中,“灼灼其华”、“有蕡其实”、“其叶蓁蓁”三句一般是放在一起的,它们展现了桃树“开花—结果—叶茂”的全过程,也隐喻了诗中女性成长全过程。因此这里本文也将其放在一起分析。

许译三句都使用倒装结构,形式上与原文基本对应,如“灼灼”对“brilliant”,“有蕡”对“abundant”。原文中最后一句是正常语序,但是许渊冲先生在翻译的时候仍然采取倒装语序来保持译本诗行的结构整齐,这便是对原文结构的解构。王中未调整语序,显然是运用归化的翻译策略更多,王的用词相对许并不追求洗练,更像是以日常口吻叙述。众所周知,《诗经》是中国最早的诗歌总集,诗歌主题大多是反映古代人民生活,作者以普通百姓为主。现代人读《诗经》觉得晦涩难懂,但在当时社会,这些遣词造句也许等同现在的方言土语。研读王方路先生的译本便给笔者这样的感觉,仿佛自己是一位普通的村民,正向朋友讲述:“哎呀你看,这桃花朵开得多么鲜艳,那大桃子好像快要把枝条压弯了呢!这桃树长得真茂盛啊,浓密的叶子遮住了阳光,让人好乘凉呀!”以此来看,译者首先对原诗进行了自己的解读,之后将自己在其中领悟到的情感、体验到的氛围,在目标语中找到一个合适的表述习惯来复述自己的所得所感。这样的翻译过程体现出解构主义翻译观的重要观点之一,那就是原文依赖于译文,通过译者的解读加工,原文进行着一次又一次“转世”。

许译三句都使用倒装结构,形式上与原文基本对应,如“灼灼”对“brilliant”,“有蕡”对“abundant”。原文中最后一句是正常语序,但是许渊冲先生在翻译的时候仍然采取倒装语序来保持译本诗行的结构整齐,这便是对原文结构的解构。王中未调整语序,显然是运用归化的翻译策略更多,王的用词相对许并不追求洗练,更像是以日常口吻叙述。众所周知,《诗经》是中国最早的诗歌总集,诗歌主题大多是反映古代人民生活,作者以普通百姓为主。现代人读《诗经》觉得晦涩难懂,但在当时社会,这些遣词造句也许等同现在的方言土语。研读王方路先生的译本便给笔者这样的感觉,仿佛自己是一位普通的村民,正向朋友讲述:“哎呀你看,这桃花朵开得多么鲜艳,那大桃子好像快要把枝条压弯了呢!这桃树长得真茂盛啊,浓密的叶子遮住了阳光,让人好乘凉呀!”以此来看,译者首先对原诗进行了自己的解读,之后将自己在其中领悟到的情感、体验到的氛围,在目标语中找到一个合适的表述习惯来复述自己的所得所感。这样的翻译过程体现出解构主义翻译观的重要观点之一,那就是原文依赖于译文,通过译者的解读加工,原文进行着一次又一次“转世”。

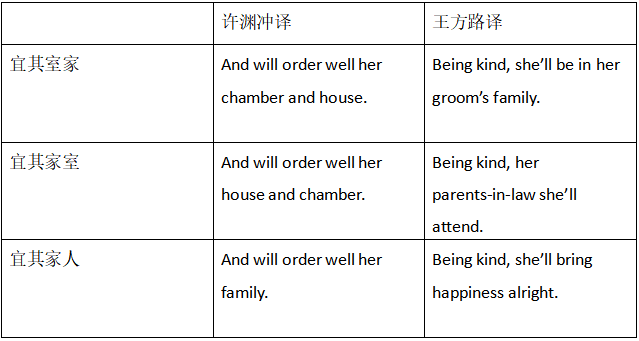

许渊冲先生这几句的翻译是字字有对应。例如:“宜其”—“order will”,“室”—“chamber”,“家”——“house”。并且“will”展示出了隐藏在原诗背后的时态——“将要,即将”。许对于本诗的翻译有一些“粗犷”。“家室”就是“家(house)”和“室(chamber)”原文中为了押韵而写做“室家”,那翻译的时候也就直接颠倒。通过前面的铺垫,读者会在脑内进行初步的认知构建,在理解最后一句的时候,他们就会根据资料、想象,为原文做新的扩展与补充。如此,“家(house)”和“室(chamber)”的含义,就在“读者”(译者与读者)的解构中实现新的延续与扩展。王方路先生的译本从另外一个角度解构了《桃夭》,传统解读以旁观者视角来解读最后一句,或邻里闲谈,或是讨论新娘的标准:一个如桃花般明媚的好女孩要为夫家增光添彩,要使得家庭和睦。而王译本中的语气,似乎是家人担心女儿嫁人后的生活,在家中碎碎念,言语中是对女儿爱与担心。“being kind”似是对夫婿的请求与“警告”:“既然一定要结婚,那你们一定要对我的女儿好啊!她一定会像侍奉自己的父母一样侍奉公婆,她一定会为你们的家带来快乐与幸福啊!”这是一个全新的翻译角度。以前男女不平等现象严重,女性的社会地位低且没有经济能力,嫁人后与娘家联系少。过去的译者受限于这种社会背景,主题解读也限于女子规训。而随着社会进步,在女性地位提高的背景下,对本诗主题的理解也更多元化,王的译文就是对《桃夭》原主题的解构。

许渊冲先生这几句的翻译是字字有对应。例如:“宜其”—“order will”,“室”—“chamber”,“家”——“house”。并且“will”展示出了隐藏在原诗背后的时态——“将要,即将”。许对于本诗的翻译有一些“粗犷”。“家室”就是“家(house)”和“室(chamber)”原文中为了押韵而写做“室家”,那翻译的时候也就直接颠倒。通过前面的铺垫,读者会在脑内进行初步的认知构建,在理解最后一句的时候,他们就会根据资料、想象,为原文做新的扩展与补充。如此,“家(house)”和“室(chamber)”的含义,就在“读者”(译者与读者)的解构中实现新的延续与扩展。王方路先生的译本从另外一个角度解构了《桃夭》,传统解读以旁观者视角来解读最后一句,或邻里闲谈,或是讨论新娘的标准:一个如桃花般明媚的好女孩要为夫家增光添彩,要使得家庭和睦。而王译本中的语气,似乎是家人担心女儿嫁人后的生活,在家中碎碎念,言语中是对女儿爱与担心。“being kind”似是对夫婿的请求与“警告”:“既然一定要结婚,那你们一定要对我的女儿好啊!她一定会像侍奉自己的父母一样侍奉公婆,她一定会为你们的家带来快乐与幸福啊!”这是一个全新的翻译角度。以前男女不平等现象严重,女性的社会地位低且没有经济能力,嫁人后与娘家联系少。过去的译者受限于这种社会背景,主题解读也限于女子规训。而随着社会进步,在女性地位提高的背景下,对本诗主题的理解也更多元化,王的译文就是对《桃夭》原主题的解构。

四、结论

两位译者对《桃夭》一诗翻译都“不走寻常路”。许渊冲先生以异化策略为主,通过锤炼词句使译文在形式上贴近原文,让读者感受中国最古老诗歌的音韵之美。而另一方面,许老的译文在意义上是“敞开”的,他没有自行去判断原文的内涵,比如“家室”指的是什么?他将这些问题留给了读者,让他们根据译文去探索属于自己的理解。他的译文成为“无限回归的意义链”上的一环,在其他读者的解读中进入它的“来世”。

王方路先生以归化翻译为主,译文更加具有“解构”特性。以往翻译视角都是对新妇的评判,而王的视角则是女孩家人对女儿未来婚姻生活的担心和对女儿的爱护。语言上,译者不追求过度洗练,而是生活化、日常化,能够跟随着译文想象出枝繁叶茂桃树,勾勒出娇俏如花的少女形象,感受到家人对女儿浓厚的爱意。王方路先生的译文展现了原文中隐藏的、未能展现的差异,在新的时代赋予了它们新的意义。

乐黛云先生说:“翻译永远是当代的,是写给译者那个时代的读者看的。”在不同社会阶段,对于文本的理解也有所不同,拘泥于原封不动地还原绝不是良策。因此古代文化对外传播,应与时俱进。译文中反映的,不应该旧文本里的旧思想,而应该是旧文本中的新思想,让世界在源远流长的传统中看见进步,在星火相传的传承中看到发展,在古典文献中看到全新的中国。

参考文献:

[1]王方路著.《文化自觉关照下的典籍翻译——以<诗经>为例》[M].北京:光明日报出版社.2015.

[2]许渊冲编译.许渊冲经典英译古代诗歌1000首 诗经[M].北京:海豚出版社.2015

[3]曾凡华.桃夭:开千古词赋咏美人之祖[J].华北电业,2021(03):74-76.

[4]赵晓敏.人面桃花 心善宜家——论《诗经·桃夭》的审美观与家庭观[J].名作欣赏,2018(27):70-71.

[5]周邮.“三美”原则下《山居秋暝》两译本对比赏析——许渊冲译与王方路译[A].四川西部文献编译研究中心.外语教育与翻译发展创新研究(10)[C].:四川西部文献编译研究中心,2020:4.

[6]王晓玲.从解构主义翻译观看《螽斯》英译本中的创造性叛逆[J].外国语文,2013,29(S1):135-138.

[7]李巧珍. 从接受美学视角看《诗经》的英译[D].华中师范大学,2008.

[8]粟向军,谭占海.解构主义翻译观照下的唐诗英译及文化传播——以五种中国传统花卉为例[J].铜仁学院学报,2018,20(01):94-98+108.

[9]季燕.翻译美学视角下《诗经》英译本的审美再现[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2020(03):54-56.

[10]殷海红.论德里达解构主义翻译观[J].成都理工大学学报(社会科学版),2021,29(01):87-91.

[11] 杨舒婷,唐海艳.跨文化视角下詹宁斯《诗经》翻译策略研究[J].今古文创,2021(22):104-107.

[12] 周于蓝. 概念隐喻视角下《诗经》的意象隐喻翻译分析[D].福建师范大学,2019.

作者简介:李岳泽雨(1996—),女,汉,河北张家口人,学历 :硕士研究生,单位:重庆师范大学,单位邮编 401331,研究方向:英美文学。