脑中风是中老年人的常见病和多发病,其所致的偏瘫或轻或重,但都直接影响患者运动功能,对日常生活质量的影响尤为严重。自2022年4月至2023年4月间我们采用针灸与推拿结合的方法,配合康复医学对缺血中风后遗症患者的临床疗效进行观察,取得了一定疗效。

1资料与方法

1.1 一般资料 选择2022年4月至2023年4月间前来我院就诊的缺血性中风患者96例,均经确诊为脑梗死、脑栓塞,并伴肢体偏瘫。其中男54例,女42例;年龄56~84岁,平均年龄74岁,将上述患者随机均分为针药组、中药组、常规组各32例。三组病例来源、年龄、性别、病程经统计学处理P>0.05,无显著性差异,具有可比性

1.2 诊断标准 所有患者的诊断均符合文献标准[1-5]。

1.3 纳入与排除标准 纳入病例为发病4周以内,无意识障碍,第1次脑中风的偏瘫患者。排除病程在4周以上,有严重并发症如心功能不全严重、严重失语者。

1.4康复方法 ①常规组:按缺血性中风的治疗原则,按病情需要给予如脱水剂、控制血压血糖、脑细胞保护剂和改善脑循环的药物治疗及降低体温等措施。②中药组 在常规组治疗的基础上给予中药开窍醒脑汤内服,其处方组成:九节菖蒲10g,人工牛黄0.3g,当归10g,红花9g,川芎9g,郁金10g,水蛭粉1g(冲服),地龙粉2g(冲服),三七粉3g(冲服)。临证予适当辨证加减。10日为1个疗程,3个疗程后观察疗效。③针药组 在中药组治疗的基础上给予针刺治疗,主穴百会、率谷、头维、极泉、足三里、三阴交、丰隆。针刺时百会透正营,率谷透曲鬓,头维透颔厌,极泉穴施苍龟探穴法,见上肢抽动3次为度;足三里、三阴交施平补平泻法,丰隆施泻法。留针30min,每日1次,10次为1个疗程,治疗3个疗程后观察疗效。

1.5综合康复治疗

开始康复治疗时间为病人神志清楚,生命体征平稳,神经体征48小时不再进展后即可进行。即在不影响病人的抢救措施下,康复治疗几乎与药物治疗等同步进行。康复训练程序如下:①定期体位变换:凡不能自身翻身患者,每2h翻身1次。②良姿位摆放:使肢体处于功能位,避免上肢屈曲,下肢伸展,足下垂内翻的模式,保持健侧卧位时,将一枕头放在病人胸前,并使患肩向前,患侧上肢放在枕头上,肘伸展,手的掌面对着床。患腿下也要放一枕头,使髋部处于内旋屈曲位,膝和踝放在一自然位置上,健侧下肢呈伸髋,微屈膝位平放在床上,头要枕在合适的枕上。患侧卧位:将患侧头置于高度适中的枕上。上颈段稍为屈曲,躯干稍向旋,后背用枕头稳定支撑。患肩前伸,肘关节伸直,前臂后旋,掌心向上,手指伸展散开,患侧下肢髋关节伸展,膝关节微屈。健侧上肢自然放在身上或身后枕上,避免前伸引起患侧肩胛骨相对后缩。健侧下肢呈迈步位,髋膝向前屈曲置于体前支撑枕上。必须采取仰卧位时,患侧肩部、臀部垫高,并置于抗痉挛式体位下,足底不放置支撑物:③被动活动关节:依次活动肩肘、腕、指关节和膝、踝、趾等关节,每个关节都要完全伸直,尽量弯曲,每次每个关节活动20~30次,活动结束时,将患肢放在功能位置。④床上训练:桥式运动,训练患肢髋及膝关节的稳定性,提高持重能力,为行走做准备。翻身动作训练,强调肩的前伸及骨盆旋转,训练肩关节及下肢的控制能力,注意保持足背屈外翻。⑤坐起及坐位平衡训练,注意抬高患侧肩胛带,使肩关节外展,外旋位,肘关节伸展。患者首先侧移于床边,将健腿插入患腿下,用健腿将患腿移于床边处,患膝自然屈曲,然后头向上抬,躯干向患侧旋转,健手横过身体,在患侧用手推床,把自己推至坐位,同时摆动健腿下床。当躯干有一定的控制能力时,可让患者用健手从身体一侧向另一侧拿/放物体,并不断向外摆放,以增加坐位平衡的难度,从各个方向推拉患者,强化平衡反应。⑥坐位站起及站位平衡训练:患者Bobath式握手,双上肢前伸,头和躯干前倾,重心前移至双足上,然后抬起臀部、髋、膝伸展而站起,必要时治疗人员可站于患者患侧,一手将患膝向前拉,另一手放在健侧臀部帮助患者抬起臀部,医生或家属于患侧边给予帮助,逐渐增加时间,直至能保持站立位超过30min,同时配合上肢的十指交叉上举、翻掌、屈腕、伸腕及手抓放等训练。⑦步行训练:强调患者持重能力及膝关节屈肌和踝背屈肌的训练。⑧上、下楼梯训练。⑨日常生活活动能力训练。⑩神经肌肉电刺激治疗,刺激瘫痪侧肢体,电极放于各运动点上,一般上肢为外旋肌及伸肌运动点,每日1次,每次20min,10次为1疗程,进行2~3个疗程。

1.6观察指标 按中风病疗效评定标准[6]对临床疗效进行评估。采用Fugl-Meyer评分法(FMA)对偏瘫给予计分,于治疗前后进行评定。同时作如下检测;①血液流变学,②血脂,③血清C-反应蛋白(CRP)。

1.7 统计学方法 计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,其中等级资料用秩和检验。

2 结果

2.1疗效标准 根据《脑中凤患者临床神经功能缺损程度评分标准》(1995)(全国第4届脑血管病学术会议通过),基本恢复:功能缺损评分减少90%~100%,病残程度为0级;(2)显著进步:功能缺损评分减少46%~89%,病残程度为Ⅰ~Ⅱ级;(3)进步:功能缺损评分减少18%~45%;(4)无变化:功能缺损评分减少17%以下;(5)恶化:功能缺损程度评分增加;(6)死亡。

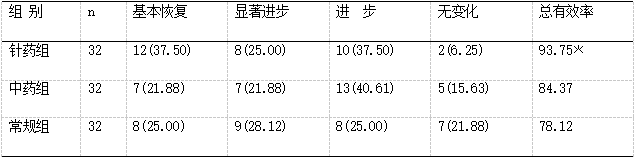

2.2各组患者临床疗效的比较 见表1

表l 两组临床疗效比较 [n(%)]

注:基本恢复+显著进步=显效率;基本恢复+显著进步+进步=总有效率

由表1可知,针药组显效率为62.50%,总有效率为93.75%(其中基本恢复、显著进步、进步分别为12、8、10例);中药组显效率为40.62%,总有效率为81.25%(上述疗效分别为6、7、13例);常规组显效率为53.12%,总有效率为78.12%(上述类疗效分别为8、9、15例)。3组之间总有效率差别有统计学意义,针药组与中药组总有效率明显优于常规组(P<0.05),针药组与中药组总有效率差别不大(P>0.05)。

2.2 各组患者治疗前后Fugl-Meyer评分的变化 3组患者治疗前的FMA评分无差异(P>0.05;)三组治疗后的上肢、下肢FMA评分与治疗前比较均有提高,有差异(P<0.05);针药组疗效优于中药组、常规组,中药组与常规组评分相比差别无统计学意义。

2.3 治疗前后各组患者CRP的变化 3组患者治疗后CRP评分有差异(P<0.01)。3组间比较,针药组、中药组与常规组无显著性差异(P>0.05)表明3种治疗方法对CRP的改善作用无差异。

2.4 治疗前后各组患者血脂的变化 3组患者血脂比较,见表2

表2 两组患者治疗前后血脂测定结果比较(mmol/L, x±s)

注:与本组治疗前比较,﹡P<0.01;与对照组治疗后比较,△P<0.01

由表2可知,针药组治疗前后TC、指标有显著性差异P<0.01,常规组治疗前后(TC、HDL)指标无显著性差异。3组间比较,针药组、中药组与常规组HDL指标有显著性差异(P<0.05),表明针药组、中药组对血脂的改善作用明显优于常规组。针药组与中药组各项指标无显著性差异(P>0.05),表明针药组与中药组对血脂的改善作用无差异。

3讨论

中风发生后脑部和全身的气化失常,《素问?调经论》云:“瘀血痰浊,阻滞脑络所致。”物质代谢紊乱,经脉失于濡养,而致肌肉、筋脉失用成瘫痪。痰、瘀、毒等病理产物的生成与存在会进一步影响气机的升降出入运动,形成恶性循环,使中风偏瘫难以康复。痰浊和瘀血虽是两种不同的病理产物,却都是由机体气血津液之异常代谢所致,由于津血同源,从而痰瘀易相互交结为病。许多医家对中风病治疗,重视痰瘀致病作用,认为血液流变学、血脂的改变,与痰、瘀密切相关,强调“痰瘀同治”的治疗思路。我们在对偏瘫的治疗中,运用痰瘀同治法,通过对偏瘫的弛缓状态和痉挛状态的改善,以提高运动功能,经验方通脑汤具有活血开窍、祛痰通络的作用。根据传统针灸学的“维筋相交”的理论,指导确定的开窍、醒脑、通络针法在行气通络及开窍方面见长,能提高传统针刺方法对缺血中风的临床疗效。

脑卒中是多病因引起的复杂的脑血管意外性疾病,用药以及对危险因素控制等康复治疗手段必须讲求科学的方法。有的患者家属不遵循科学的用药原则,即使在恢复期也间断性的进行输液,疏不知,输液的潜在危害是很大的,临床上科学的用药原则应该是能口服用药的就不要输液;还有的患者吃保健品,保健品是没有治疗作用的,用保健品代替科学的药物治疗的结果就是复发再复发,到最后耽误了最佳的康复时机,悔之晚矣;还有的患者和家属病急乱投医,相信广告夸大宣传,结果延误了科学的治疗,如果开始就能科学的用药,认清脑卒中疾病本身的科学治疗,正确的选用临床用药,脑卒中这种慢性病也不会成为困扰世界医学界的难题了。

常动脑对于脑血管性痴呆病人,由于多有明确急性脑血管病的病史,不少病人遗留语言障碍,因此要耐心地训练患者发音,指导其多动脑,用记忆、计算、读书方法刺激大脑。并定时播放动听优雅的音乐,通过声波刺激大脑皮层,从而调节人体内各个器官的节奏。制定周密的护理计划,定时间、定护士,定期组织病人自己读报,谈论书评,发表政论,对国内的新闻进行评点等活动;多元饮食 合理饮食能够供给丰富的营养,食物要尽可能多样化,不偏食,因为进食的种类多,各种营养成分均有,有助于身体健康。老年人,尤其是痴呆病人,对进食及进食内容的主动要求缺乏,因此要协同营养部门为病人制定多元饮食,遵循少食多餐,清淡为主的原则。多选择一些适合老人特点的易咀嚼、易吞咽、易消化的食品,并合理安排进食时间,定时定量,必要时酌情调整,以免饮食过度或不足;文化活动 我们组织这类病人开展丰富多彩的文化活动,每周、每日、几时、什么活动都有计划。比如以读书、看报、讲故事、唱歌等形式,鼓励老干部给我们讲他们当兵、战斗历程。组织打台球、桌球,晨间及户外活动。还积极参加院、科的文艺晚会,既活跃军营文化生活,也对防治痴呆起到积极作用;家属配合 与家属密切合作,制作小卡片,让病人随身携带,里面记录病人的一些信息,如姓名、家庭地址、亲属名字、电话号码等,以防在走失时可以及时找到,并交代家属经常与病人谈心,让病人时刻感受到家的温暖。有的病人卧床不起,需人照顾,其护理重点则加强基础护理及药物治疗。这些都要求家属很好配合与协调,以此来提高病人的生活质量;

该类病人除出现智力衰退外,常可发生情绪变化,表现为忧郁、欣快、淡漠,行为散漫或不稳定,甚至出现暴怒等冲动行为,故此类病人除需进行必要的药物治疗、护理、营养补充、智力训练和康复运动外,心理治疗及护理对痴呆患者也是不可缺少的部分。这就需要护理人员更多的耐心、关心、爱心、细心,用通俗易懂的语言反复指导训练,争取病人的合作和理解,避免情绪激动、波动或忧郁,鼓励病人振奋精神,树立信心,心情愉快,安度晚年。

参考文献

[1] 徐世芳,杜业勤.维筋相交理论的临床应用——治疗急性脑梗塞近期疗效研究[J].中华医学创新杂志,2002,8:8.

[2] 房丽.头针针刺的不同刺激量对急性脑梗塞肌力恢复的影响[J].针灸临床杂志,2004,11(5):37.

[3] 张文生,张丽慧.中风偏瘫中医康复原则探讨[J].中国康复医学杂志,2001,16:182-183.

[4] 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[S].中华神经科杂志,2006,29:379-380.

[5] 国家中医药管理局脑病急症协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[S].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

作者简介 薛梅 女 大学本科 主治医师 在山东省济南市钢城区人民医院工作,研究方向:康复医学。邮政编码271127.