急性共同性内斜视属于左眼、右眼均存在斜视疾病,起病急发病率较低,多发生于大龄儿童及成年人中。患者同侧复视,无调节因素,神经系统检查无异常。资料认为,该疾病儿童群体发病率为0.30%,病因尚不明确,但其发病率逐年递增[1]。急性共同性内斜视是一种急骤发生的特殊类型内斜视,伴随复视。近年来,患病人数具有明显增高趋势。伴随着年龄和屈光状态的不同,儿童和成年人患病特征和自然病程在急性共同性内斜视分型、屈光状态、眼位、双眼视功能方面各具特点。本文选取2022年2月至2023年2月我院急性共同性内斜视患者为研究对象,入组数量为16例,患者均选择6月的非手术治疗后实施手术治疗,本文对其临床特点及手术效果进行总结,报道如下。

1资料与方法

1.1基本资料

实验时间段为2022年2月至2023年2月,研究对象为16例急性共同性内斜视患者,男性患者14例、女性患者2例,年龄最低为10岁,最高为34岁,平均(22.18±5.56)岁;发病时间最短为6月,最长为72月,平均年龄为(20.15±5.46)月。

1.2方法

1.2.1术前检查

询问患者既往病史、用药习惯(向家属求证),选择睫状肌麻醉方案,12岁以下患者使用点眼麻醉方案,持续3天,每天3次;若患者≥12岁,验光前使用复方托吡卡胺滴眼液4次,4次滴眼间隔时间为10min。

球镜度数+1/2柱镜度数(等效球镜)为屈光度,检查患者三级视功能,检查患者立体视。检查设备分别为眼位上斜视度检查同视机、Titmus立体视图机,三棱镜交替遮盖法测定近斜视度、远斜视度。检查结束后患者均实施为期6月的保守治疗,若效果不佳再使用手术治疗。

1.2.2手术方法

结合患者斜视度均值选择合适手术,主要手术方案包括:双眼内直肌后徙术(适用于+30△~+45△)、单眼内直肌后徙+外直肌折叠缩短(+50△~+60△)、双眼内直肌后徙+单眼外直肌折叠缩短术(〉+60△)。术前就全麻表皮,术中注意眼内直肌附着点距角膜缘距离测量,结合患者的眼位、眼球运动情况及恢复度设计手术方案。

1.2.3术后疗效评价标准

患者隐斜视度数≤±10.00D,患者自述无复视,第一眼位下患者无斜视;患者术后立体视锐度60°以内(包括60°)则为有效。

1.3统计学分析方法

本次研究所涉及的指标数据表示方式是(x̄±s)、(n,%),对应的检验工具是t,所选择的统计学软件是SPSS25.0,只有当P<0.05时,能够认定本次研究存在统计学意义。(p代表概率,反映某一事件发生的可能性大小;t代表:适应于样本量较小的试验,当原假设为真时所得到的样本观察结果或更极端结果出现的概率;(x̄±s):均值±标准差;(n,%)表示:百分比。)

2 结果

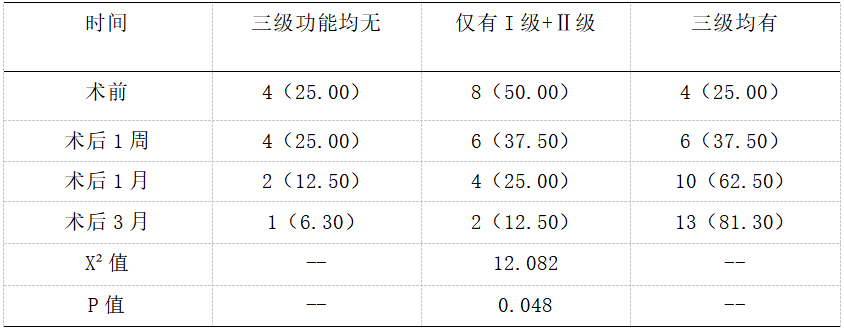

16例患者无既往病史、遗传史及眼部治疗史,经影像学及神经内科检查未见异常。患者术前术后双眼同视觉功能对比,见表1。

表1 患者术前术后双眼同视觉功能对比

3讨论

1948年Burian等报道了急性共同性内斜视,一般为疾病发病,且病后患者可见明显的斜视,无特定发病人群,老人、儿童、成年均可见。当前为智能化时代,电子产品的普及使得急性共同性内斜视发病率不断增强,临床表现为眼内斜视,且患者合并水平同侧复视,未见眼外肌麻痹[2]。本文16例患者双眼视觉均发育完善,患者均为我院就诊,沟通无异常。基于本文研究,笔者认为长时间近距离用眼与急性共同性内斜视发病有关。

一般认为急性共同性内斜视患者可分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型。本文结果表明,11例患者远斜视度数值比近斜视度大,6例远斜视度、近斜视度数值相等。入组患者中,5例患者为高度近视,且为Ⅲ型急性共同性内斜视。

如果没有明确的脑病变,建议的非手术治疗方案包括:三棱镜、 A型肉毒素注射。针对低内斜度数患者,由于对复视的影响较小,则可以配戴三棱镜中和复视治疗。但是三棱镜的矫正范围较小,病人很难忍受。如果有较大的斜视,三棱柱是不能进行校正的,或者是不能使用的,可以通过手术来进行。本文中16例患者诊断后实施6月保守治疗,无效果后均实施手术治疗。

综上所述,急性共同性内斜视主要症状为复视,非手术治疗效果一般。

参考文献:

[1] 常枫,陈云辉,陈晓,等. 急性共同性内斜视的临床特点和非手术治疗的疗效评估[J]. 中华眼视光学与视觉科学杂志,2019,21(2):147-152.

[2] 雷新平,李瑶,陈雪艺,等. 急性共同性内斜视患者的临床特点及手术治疗效果分析[J]. 海南医学,2022,33(24):3228-3231.