偏头痛是神经内科常见病,其临床表现为中重度以及搏动样头痛,并且光、声音等刺激都可能加重症状。而现代研究认为,患者的情绪与偏头痛之间存在相关性,在长期出现不良情绪的状态下患者偏头痛的症状可能进一步加重[1]。在这种情况下,需要深入了解不同护理模式在偏头痛患者护理中的效果,资料如下。

1.资料与方法

1.1临床资料

选择我院于2020年3月—2021年5月收治的70例偏头痛患者,平均分组后,实验组患者35例,男/女=16/19,年龄35-68岁,平均年龄为(49.86±4.52)岁。对照组患者35例,男/女=14/21,年龄33-71岁,平均年龄(49.67±4.49)岁,其一般资料差异不显著(P>0.05)。

1.2方法

针对对照组患者的常规护理中,针对医师制定的偏头痛治疗方案进行讲解,包括治疗偏头痛药物的使用方法以及不良反应等;定期评估偏头痛的临床治疗方案及患者的康复情况。

观察组患者接受综合护理,包括:(1)心理支持。护理人员提高与患者沟通交流的频次,在强化沟通的基础上引导患者对疾病树立自信,例如对偏头痛的临床疗效做出展望、引导偏头痛患者阐述自己对疾病的看法等,最终打消患者对疾病的疑虑。(2)强化社会支持。在偏头痛的社会支持过程中,考虑到本病症治疗难度高,家人的支持是坚定患者自信心的关键,因此护理人员需进一步介绍偏头痛家庭支持的相关方法,例如在偏头痛发作时家属可按摩患者的太阳穴,用两手的中指以画圆的方式用力挤压太阳穴,先顺时针画圈十次,再逆时针画圈十次,反复上述过程之后有助于缓解症状。(3)强化放松干预。努力为偏头痛患者营造一个放松的环境,例如病房内的温湿度满意、光照充足等;协助患者保持舒适的体位,鼓励保证偏头痛患者每日的睡眠充足,并根据患者的性格播放有助于放松心情的音乐,包括轻音乐、纯音乐等。

1.3观察指标

使用SAS量表以及SDS量表评估不良情绪,并采用SF-36量表评估生活质量评分。

1.4统计学方法

使用SPSS 25.0软件,所有数据用t值检验,P<0.05时认为差异显著。

2.结果

2.1心理状态

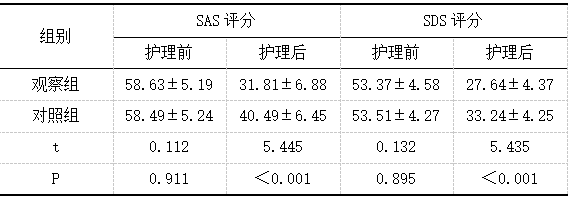

护理后观察组患者的SAS评分与SDS评分更低(P<0.05),见表1。

表1 心理状态(x̄±s,分)

2.2生活质量

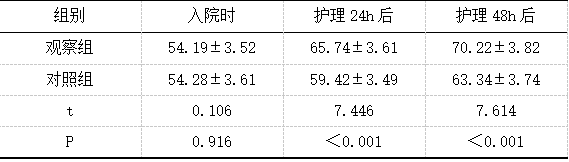

观察组患者的生活质量评分整体高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 生活质量(x̄±s,分)

3.讨论

偏头痛的临床治疗难度高,随着疾病的发展患者可能出现一系列的躯体以及心理上的应激反应,而不良情绪问题可能会进一步加重患者的偏头痛症状,最终发展为恶性循环。在这种情况下,在临床护理中需要对患者的身心状态进行有效干预,最终探索促进康复的新方法。

本文进一步讨论了综合护理模式在偏头痛患者护理中的效果,从表1资料可发现,观察组患者护理后的SAS评分与SDS评分分别为(31.81±6.88)分、(27.64±4.37)分,明显低于对照组(P<0.05),其原因可能为:在综合护理过程中,护理人员针对偏头痛下患者的情绪波动实施控制,例如通过综合护理模式下的心理支持手段,该护理模式下护理人员更加关注的心理状态,针对患者对偏头痛的疾病发展做出正确评价,使患者认识到偏头痛康复的可行性,最终消除不良情绪。同时按照表2的资料可发现,本次研究中观察组患者护理24h后、护理48h后的生活质量评分分别为(65.74±3.61)分、(70.22±3.82)分,其原因可能为:在整个综合护理模式下,护理人员强调为患者康复构建良好环境,在护理方案中充分彰显人性化的色彩,关注患者的认可度,坚持对临床护理方案进行创新,例如强化社会支持的方法可以引导家属参与到患者疾病管理中,使家属成为促进康复、条生活质量的重要一环。同时护理人员按照放松干预的方法,使患者有更强的预防偏头痛的能力,例如听音乐等方法可以分散注意力,进而减少偏头痛患者所承受的痛苦,所以进一步提高生活质量[2]。除此之外,整个综合护理模式中护理人员关注患者的生活习惯等,并强调了家庭干预的重要性,例如保证偏头痛患者每天充足的睡眠等方法可以使患者的身体素质处于最理想状态,达到护理目的。

综上所述,综合护理模式可以改善偏头痛患者出现的负面情绪,且随着综合护理的开展,偏头痛患者生活质量显著提高,具有合理性,值得推广。

参考文献:

[1]赵艳.对偏头痛患者进行综合护理的效果观察[J].当代医药论丛,2020,18(08):23-24.