在儿科护理中,良好的沟通技巧是至关重要的。由于儿童的认知和语言能力有限,常规的言语沟通可能无法达到预期的效果[1]。因此,肢体语言沟通在儿科护理中扮演着重要的角色。肢体语言,作为非言语交际的一种形式,通过身体动作、姿态和面部表情等方式传递信息,对于儿童的理解和接受有着显著的影响[2]。本研究旨在探讨肢体语言沟通在儿科护理中的应用效果,以期为提高儿科护理质量提供理论支持。肢体语言沟通的优越性在于其能够超越语言障碍,直接通过身体动作和面部表情传达信息。在儿科护理中,护士通过观察患儿的肢体语言,能够更好地理解患儿的需求和感受,从而提供更为贴心的护理服务[3]。恰当的肢体语言还能够缓解患儿的紧张情绪,增强其对医护人员的信任感,有助于建立良好的医患关系。现做如下报告:

1 资料和方法

1.1一般资料

研究对象60例为儿科患者,入院后以电脑随机法分为观察组(n=30)、对照组(n=30)两组,研究起止时间为2022年9月-2023年10月。其中对照组男性患者17例(56.67%),女性患者13例(43.33%);年龄3-12岁,均值(6.4±1.3)岁;病程(1-3)d,平均病程(2.1±0.2)d。观察组男性患者16例(53.33%),女14例(46.67%);年龄3-10岁,均值(6.2±1.9)岁;发病时间(1-5)d,平均病程(2.3±0.4)d。一般资料对比无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①患儿年龄在3-12岁之间。②患儿能够理解和配合肢体语言沟通。③家长同意并支持患儿接受肢体语言沟通护理。

排除标准:①患儿年龄小于3岁或大于12岁。②患儿有听力、语言障碍或认知障碍。

1.2 方法

1.2.1 对照组常规护理

儿科常规护理详细方法:①日常生活护理:为患儿提供整洁、安静、舒适的病房环境,保持室内空气流通,光线适宜[4]。②病情观察与记录:密切观察患儿的生命体征,如体温、呼吸、心率等,发现异常及时报告医生。观察患儿的病情变化,如疼痛、咳嗽、呼吸困难等,记录症状的严重程度和时间。定期评估患儿的恢复情况,记录治疗效果和护理效果,为医生的治疗提供依据。对患儿的病情状况和自身认知情况进行了解,发现问题及时处理。

1.2.2 观察组在对照组的基础上实施肢体语言沟通护理

详细内容包括:①微笑与眼神交流:微笑是一种积极的肢体语言,能够缓解紧张气氛,减轻儿童对医院的恐惧感。在与儿童进行交流时,医护人员应保持微笑,让儿童感受到关爱与温暖。同时,医护人员还应注重与儿童进行眼神交流,通过眼神传递关爱与信任,增强儿童的信心与安全感。②姿势与动作安抚:在儿童输液过程中,医护人员可以采用适当的姿势和动作来安抚儿童,如轻轻拍打、抚摸等。这些动作可以让儿童感受到关爱与温暖,减轻其焦虑和恐惧。同时,医护人员还应根据儿童的年龄和性格特点,采用不同的姿势和动作,以满足儿童的需求。③手势引导与解释:医护人员可以通过手势来引导儿童进行输液等操作,同时还可以通过手势来解释操作的目的和过程。这些手势可以增强儿童的认知和理解能力,减轻其焦虑和恐惧。医护人员在使用手势时,应注重简单明了,避免过于复杂。④面部表情的运用:面部表情是肢体语言的重要组成部分,医护人员在与儿童进行交流时,应注重面部表情的运用。通过友善、亲切的面部表情,可以让儿童感受到关爱与信任,增强其信心与安全感。同时,医护人员还应根据儿童的反应和情绪状态,适时调整自己的面部表情。⑤身体距离的掌握:在与儿童进行交流时,医护人员应掌握适当的身体距离。过近的距离可能会让儿童感到不适,而过远则可能让儿童感受不到关爱与温暖。因此,医护人员应根据儿童的年龄和情绪状态,选择适当的身体距离。⑥轻声细语的安慰:在与儿童进行交流时,医护人员应采用轻声细语的方式进行安慰。这样可以减轻儿童的紧张情绪,缓解其恐惧感。同时,医护人员还应根据儿童的反应和情绪状态,适时调整自己的语速和语调。

1.3 指标观察

1.3.1 护理满意比较。总满意度=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

1.3.2 临床症状改善时间。(主要为退热时间和住院时间)

1.3.3 不良反应发生率比较。(以胃部不适、皮疹和恶心呕吐为主)

1.3.4 护理前后平均体温比较。

1.4 统计学分析

在SPSS 25.0版本软件中处理数据时,我们采用“t”值来计算变量资料,定性数据则通过x2进行检验。这两类数据分别以(x̄±s)和(%)来表示。其中,P值小于0.05被认为具有统计学意义。

2 结果

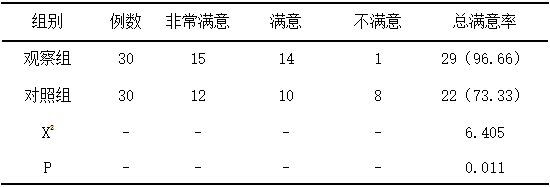

2.1 护理有效率比较。

观察组护理满意率高于对照组,对比有统计学意义(P〈0.05);详见表1:

表 1 两组患者护理有效率比较[n(%)]

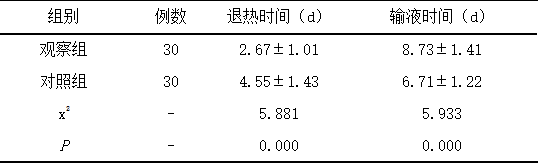

2.2 临床症状改善时间。

观察组临床症状改善时间短于对照组,对比有统计学意义(P〈0.05)。见表2:

表 2两组患者临床症状改善时间比较(x̄±s)

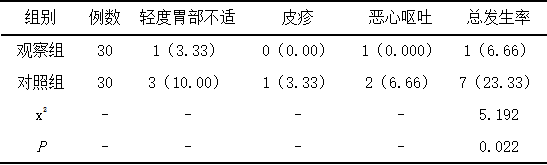

2.3不良反应发生率比较。

观察组不良反应发生率低于对照组(P〈0.05)。详见表3:

2.3患者不良反应发生率[n(%)]

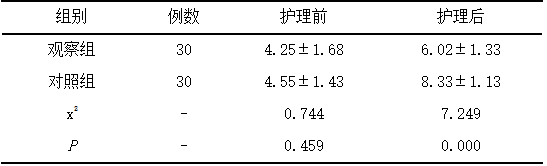

2.4平均体温比较。

观察组护理前两组患者体温差异不显著,差异无统计学意义(P>0.05),护理后观察组平均体温低于对照组,对比有统计学意义(P<0.05)。详见表4:

表 5 患者平均体温比较(x̄±s)

3 讨论

儿科是医院中一个特殊的科室,主要面向儿童患者。由于儿童的身体和心理尚未发育完全,他们对于疾病和治疗的认知有限,容易产生恐惧、焦虑等不良情绪。这些情绪不仅会影响患儿的身心健康,还会影响治疗和护理的效果。因此在儿科,护理人员需要采取有效的沟通方式来缓解患儿的不良情绪,增强其对治疗和护理的信心。肢体语言沟通是一种重要的沟通方式,通过肢体语言与患儿进行沟通,可以帮助患儿缓解不良情绪,提高治疗效果[7]。

肢体语言在儿科护理中的应用是多方面的。首先,建立信任关系是基础。护士通过友善的面部表情、温暖的触摸以及鼓励的眼神,与患儿建立初步的信任。这不仅可以减少患儿的焦虑和恐惧,还有助于后续治疗和护理的顺利进行。

疼痛管理是护理中的一大挑战。肢体语言在此环节起到了重要作用。例如,对于那些因疾病而感到疼痛的患儿,护士可以通过轻柔的抚摸、拥抱或亲吻额头来给予安慰,帮助他们缓解疼痛感。此外,通过观察患儿的肢体语言,如面部表情、动作和姿势等,护士可以判断其疼痛程度,为医生提供重要信息,以便调整治疗方案。

病情交流中,肢体语言同样不可或缺。护士通过观察患儿的肢体语言,可以了解其病情变化和需求。例如,当患儿出现呼吸困难时,他们可能会呈现张口、抬肩等特殊姿势。护士若能及时发现并采取相应措施,有助于防止病情加重。

心理支持在儿科护理中具有举足轻重的地位。通过肢体语言,护士可以给予患儿及其家长心理上的慰藉和支持。例如,轻柔的抚摸、温暖的拥抱以及安慰的眼神等动作能够让患儿感受到关爱和安全感,增强其心理韧性[10]。同时,护士还应当与家长进行有效的沟通,指导他们如何通过肢体语言给予孩子鼓励和支持。

互动游戏是提高患儿治疗依从性的重要手段。在游戏中,护士可以借助肢体语言与患儿进行互动,增强彼此的亲近感。这不仅能够让患儿在轻松愉快的氛围中度过治疗时间,还有助于培养其自信心、创造力和团队协作能力。

本研究显示观察组患儿在接受肢体语言沟通护理后,平均体温有所下降,且下降幅度显著高于对照组(P<0.05)。这表明肢体语言沟通有助于降低患儿体温,缓解发热症状。观察组患儿的平均输液时间比对照组明显缩短(P<0.05)。这表明肢体语言沟通有助于提高输液效率。观察组患儿在输液过程中出现的不良反应发生率明显低于对照组(P<0.05)。这表明肢体语言沟通可以降低不良反应的发生风险,提高治疗安全性。家属对护理服务的满意度明显高于对照组(P<0.05)。这表明肢体语言沟通可以提高患儿家属对护理服务的满意度,提升医患关系。

通过微笑与眼神交流、姿势与动作安抚、手势引导与解释、面部表情的运用、身体距离的掌握、轻声细语的安慰、游戏互动的融入、鼓励与表扬的运用、注意倾听与回应等肢体语言沟通方式,可以缓解患儿的不良情绪,降低其体温和不良反应发生率,提高输液效率和家属满意度。此外,肢体语言沟通还可以增强护患之间的互动和信任,有助于建立良好的医患关系。在临床实践中,护理人员应重视肢体语言沟通的应用,不断提高自己的沟通技巧和能力,为患儿提供更加优质的护理服务。同时,还需要进一步研究不同年龄段、病情严重程度以及不同文化背景的患儿对肢体语言沟通的反应和需求,以便更加有针对性地实施护理措施。

综上所述,肢体语言沟通在儿科护理中具有应用效果,值得临床推广应用。护士能够为患儿提供更加全面细致的护理服务。在实际工作中,护士应不断提升自己的肢体语言沟通能力,为患儿创造一个温馨舒适的治疗环境。

参考文献

[1]张霞.肢体语言沟通在儿科护理中的应用效果观察[J].中国社区医师,2023,39(14):124-126.

[2]郝慧娟.肢体语言沟通在小儿哮喘护理中的应用效果[J].妇儿健康导刊,2023,2(7):149-151.

[3]王倩.肢体语言沟通在小儿护理中的应用效果及对焦虑、抑郁情绪的影响[J].妇儿健康导刊,2023,2(7):155-157.

[4]董红艳,王素兰.基于CICARE沟通模式的肢体语言沟通在儿科护理中的应用效果[J].中华养生保健,2023,41(6):109-111.

[5]方元元.肢体语言沟通在小儿哮喘护理中的应用效果观察[J].基层医学论坛,2022,26(12):37-39.

[6]赵彩霞.CICARE沟通结合肢体语言沟通在小儿肺炎护理中的应用效果[J].实用妇科内分泌电子杂志,2019,6(36):35-36.

[7]李艳芬.肢体语言沟通在儿科护理工作中的应用效果[J].幸福家庭,2019,(17):68.

[8] 刘慧.肢体语言沟通在儿科护理工作中的应用效果[J].全科口腔医学电子杂志,2019,6(31):63+66.

[9] 陈方.综合评价肢体语言沟通在儿科护理工作中应用的效果[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(78):126.

[10]马博.肢体语言沟通在小儿护理中的应用效果分析[J].中国实用医药,2019,14(22):129-131.