引言

精神科收治的患者较为特殊,在住院治疗期间表现为精神活动紊乱,在心理、生物、社会等多因素的作用下大脑功能失调,患者出现各种伤害、破坏事故,存在毁物、自杀、走失等不良行为,对于自身以及他人均存在较大的伤害。精神科属于医院高风险科室,患者长时间服用精神类药物可能出现药物相关不良反应,包含头晕、乏力以及迟钝,跌倒、坠床等风险事件的发生率比较高,对于精神科住院患者而言减少风险事件、提高护理管理质量是现阶段临床关注的重点问题。常规护理管理模式缺乏对于风险事件的预见性,大多被动遵医嘱采取统一的、基础的护理管理措施,风险事件发生率偏高,管理质量不够理想。风险管理对于患者整体治疗期间的动态风险综合评估,在掌握病情动态变化后采取针对性干预措施,可有效预防风险事件。

1资料与方法

1.1一般资料

选取我院2023年~2023年收治的80例精神科患者,以随机数字表法分为两组,每组各40例。对照组男22例,女18例;年龄25~77岁,均值56.45±5.23岁;其中抑郁症12例,焦虑症19例,精神分裂症7例,双相情感障碍2例;文化程度:15例初中学历,10例高中学历,15例大专及以上学历;观察组男20例,女20例;年龄27~78岁,均值55.85±5.22岁;其中抑郁症13例,焦虑症15例,精神分裂症8例,双相情感障碍4例;文化程度:13例初中学历,15例高中学历,12例大专及以上学历。两组一般资料未见差异性(P>0.05)。本研究获得心理康复医院伦理委员会的批准(批号:2023LL01)。纳入标准:①符合精神疾病确诊标准的患者,年龄在18岁以上;②患者具备基本的认知和理解能力;③患者已经通过书面和口头形式充分理解该研究的所有内容,并愿意参与,患者监护人已签署知情同意书。排除标准:①妊娠或哺乳期女性;②存在严重身体或脑部器官疾病。退出条件:①研究期间失去联系或追踪无法进行;②出现其他情况,中断治疗,患者自愿放弃治疗。

1.2方法

对照组实行常规护理模式,即告知患者诊治过程中的有关注意事项,对其情绪适当安抚,及时关注患者的个人情绪和状态,并对其予以生活环境护理、饮食护理及用药指导等。

观察组在以上基础上开展心理健康教育干预。每位患者由一位主管护士负责,为其提供个性化的治疗。在这个过程中,各方可以通过电话、文字和微信等多种方式进行交流。具体内容如下。(1)严格按照心理健康教育理论,对患者进行评价,需要考虑其个人系统、人际系统和社会系统。这些系统包括患者的基本资料,如受教育水平、工作情况、生活习惯、兴趣爱好和家庭关系,以及患者的症状体征、心理状态和认知能力等方面的信息。护理者还需指导患者家属积极参与患者的护理工作,并通过观察、访谈和微信等方式从家属处获取有用的资料。(2)制定护理方案。根据测评收集到的资料,护理团队将充分发挥护士的专业知识,对患者目前的健康教育问题进行深入分析,并制定出了相应的护理方案。(3)与患者及其家属合作制定交互达标方案。护士与患者和家属共同探讨,制定出既可行又有效的护理方案,以满足患者的需求。通过患者的参与,与护士、医生和家属一起设定短期和长期的目标,其中主要关注缓解消极情绪,并让患者学会自我调节,以在缓解病情的同时提升生活质量。(4)集体心理护理:分发健康知识手册,手册中的健康信息以精神疾病发病机制、治疗方法等为主,定期组织患者参与知识宣传讲座和交流会,让患者在交流会中分享自己的治疗经验等。同时,组织健康心理咨询会,由心理专家组织进行,护理人员辅助宣传,让患有精神疾病的患者积极参与其中,最后,介绍自身保健方法及预防方法等。

1.3观察指标

①发放满意度调查问卷,指导患者及家属进行填写,统计满意、基本满意、不满意例数,得出总体满意度,总体满意率=(满意例数+基本满意例数)/总例数×100%。②应用健康调查简表(theMOS36-itemshortformhealthsurvey,SF-36)对生活质量进行评价,包括认知功能、社会功能、躯体功能、情绪功能四个维度,每个维度分值为0~100分,得分越高说明生活质量越高。

1.4统计学方法

运用统计学数据分析的策略,使用SPSS22.0进行统计,正态计量资料使用x̄±s表示,经t检验;计数资料使用%表示,经x2检验。P<0.05为差异存在统计学意义。

2结果

2.1比较两组护理满意度

对两组的护理满意度进行评价,实验组为94.23%,显著高于对照组的78.85%(P<0.05)。

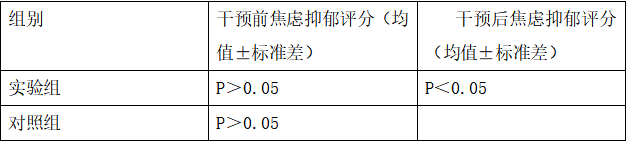

2.2比较两组的SAS和SDS评分

干预前,两组的焦虑抑郁评分无显著差异(P>0.05);干预后实验组的焦虑抑郁评分显著低于对照组(P<0.05)。 2.3分析比较两组的生活质量评分

2.3分析比较两组的生活质量评分

干预后实验组生活质量各维度评分均显著高于对照组(P<0.05)。

3讨论

收治于精神科接受住院治疗的患者,其护理管理内容一直属于临床广泛关注的内容,精神科患者临床特点表现为护理难度大以及风险性高。特别是精神疾病患者大多表现为精神衰退,在家庭、社会等外界因素的影响下神经生化、生理遗传等因素相互干扰,出现行为紊乱、神经系统功能紊乱以及心理活动等临床症状,为保证患者治疗安全性采取积极、有效的护理干预措施十分关键。风险管理模式以科室常规护理管理规章制度为依据进行病房巡视,记录精神症状,依照既往护理经验予以患者日常生活管理,加强安全管理,明确告知患者饮食禁忌,可提升整体管理效果。风险管理是对服务对象风险因素有效评估分析后制定针对性护理措施,以期减少护理风险发生概率的护理模式,应用于精神科护理期间能够规避潜在护理风险,保证患者生命安全。此外,风险管理在应用期间分析既往护理工作期间的风险因素,在增强护理人员安全意识以后确定患者护理操作期间的安全隐患,分析护理操作期间存在的问题,主动解决问题,增强护理工作人员的责任意识以及防范意识,构建完善的护理管理机制,促使护理工作更为科学化以及系统化,有利于为患者提供优质化安全服务。风险管理的应用以保证患者治疗安全为前提,满足患者护理服务的不同需求,以患者护理需求、潜在并发症为核心服务内容,可以充分保证患者护理工作安全性以及完整性,提升护理人员责任意识,有效优化护理流程,可以改善护理工作质量。

结语

综上所述,精神病住院患者于护理管理期间采取风险管理模式具有显著效果,在维护患者生命安全的同时提高临床护理服务质量,可以避免护理风险发生,值得借鉴推广。

参考文献

[1]吴红英,李惠颖,黄艳,等.危害分析与关键控制点原理在精神科住院患者风险管理中的应用[J].中国药物滥用防治杂志,2023,29(10):1698-1701.

[2]赵金龙,赵莹莹,宗倩倩,等.量化风险评估的分级护理模式对精神科患者保护性约束的影响研究[J].中华护理杂志,2023,58(11):1315-1322.

[3]纪爱建.防跌倒护理风险管理在精神科住院患者的应用效果和意义分析[J].中外医疗,2021,40(01):175-177.